子供の肥満傾向は成長してから肥満やメタボのリスクに スマホのスクリーンタイムが長い子供は高リスク

⼩児期に肥満傾向だった人は成⼈すると肥満やメタボに移⾏しやすい

⼩児期に肥満傾向だった人は、成長して成⼈になると肥満に移⾏しやすく、2型糖尿病・⾼⾎圧・脂質異常症などのリスクを⾼めることが知られている。⼩児期の食事・運動・睡眠などの⽣活スタイルは⾮常に重要となる。 しかし、⽇本では⼩中学⽣に対して、⽣活習慣調査を含めた詳細な健康診断が⼗分⾏われていない現状がある。 そこで新潟⼤学は、新潟県阿賀野市と三条市との共同研究プロジェクトで、⼩中学⽣を対象とした、⾝体活動や睡眠、⾷事などの⽣活スタイルの実態調査や、⾎液検査・⾎圧測定を含む健康診断を実施した。 その結果、テレビ・パソコン・ゲーム・スマートフォンなどの画⾯を視ている時間を示す「スクリーンタイム」が⻑時間に及ぶと、とくに⼩学5年⽣〜中学2年⽣(10〜14歳)の⼥⼦で、⼩児肥満が増えることを明らかにした。 スマートフォンのスクリーンタイムが3時間以上で、スマートフォン以外のスクリーンタイムが2時間以上の⼥⼦では、どちらにも該当しない⼥⼦に比べて、肥満を有するリスクが7倍に上昇することが判明した。 一方で、⼀定以上の⾝体活動や睡眠時間を確保することで、肥満リスクを軽減できる可能性も⽰唆された。 「子供の運動・⾷事・睡眠時間などの⽣活習慣を同時に調査することにより、⼗分な⾝体活動や睡眠時間を確保することで、肥満のリスクを低減できる可能性が⽰されました」と、研究者は述べている。 研究は、新潟⼤学⼤学院医⻭学総合研究科⾎液・内分泌・代謝内科分野研究室(主任:曽根博仁教授)によるもの。同⼤学⼤学院医⻭学総合研究科の池⽥和泉氏、藤原和哉特任准教授らが最新の解析を行い、研究成果は国際学術誌「Endocrine Journal」にオンライン掲載された。子供の肥満リスクは⼗分な⾝体活動や睡眠時間により軽減

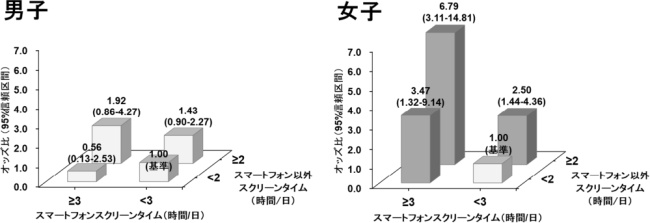

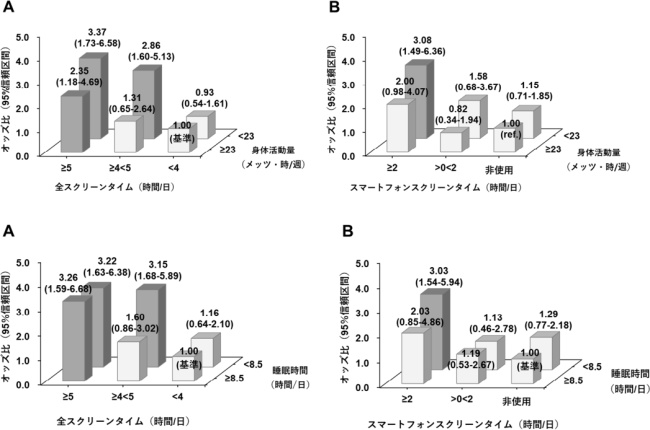

調査では、男⼦の14.5%、⼥⼦の9.9%が肥満と判定された。とくに⼥⼦では、各スクリーンタイムの最低カテゴリに比べ、▼全スクリーンタイム4時間以上5時間未満、▼スマートフォン3時間以上4時間未満、▼スマートフォン以外2時間以上のそれぞれの群で、肥満に3倍関連していた。 さらに、スマートフォンとスマートフォン以外のスクリーンタイムを組み合わせた分析でも、⼥⼦では、両スクリーンタイムは相加的に肥満と関連するという結果になった。 具体的には、▼スマートフォン3時間未満、かつ▼スマートフォン以外2時間未満群に比べて、▼スマートフォン3時間以上、あるいは▼スマートフォン以外2時間以上のいずれか⽚⽅、あるいは両⽅が該当すると、肥満のリスクは、それぞれ3倍、7倍に有意に増加した。 さらに⼥⼦では、▼スクリーンタイム全体あるいはスマートフォンのスクリーンタイムが⻑いことと、▼⾝体活動が少ないか、睡眠時間の不⾜が重なると、肥満のリスクがさらに⾼まった。 一方で、▼全スクリーンタイムが4時間以上5時間未満あるいはスマートフォンのスクリーンタイム2時間以上の場合は、1⽇の⾝体活動(運動や⽇常⽣活で⾝体を動かす時間)が60分以上あるいは睡眠時間が8.5時間以上を確保できていれば、肥満のリスクは上昇しなかった。

新潟県の⼩学5年⽣〜中学2年⽣2,242⼈を調査

これまでも、テレビ視聴やパソコン、ビデオゲームに費やす時間が長いことは、⼩児肥満と関連することが報告されているが、子供にも爆発的に普及しているスマートフォンに関する研究は少なかった。 さらに⽇本では、⼩中学⽣を対象とした、⽣活スタイルの調査を含む詳細な健康診断は⾏われておらず、スマートフォンなどのスクリーンタイムが⼩児肥満と関連しているかは⼗分に分かっていなかった。 そこで研究グループは今回、2018〜2019年に新潟県阿賀野市および三条市の⼩中学校に通っていた⼩学5年⽣〜中学2年⽣2,242⼈(⼥⼦1,278⼈)を対象に、スマートフォンおよびスマートフォン以外のスクリーンタイムが肥満と関連するかを横断的に検討した。 スクリーンタイム、睡眠時間などの⽣活習慣はアンケートで調査し、健康診断の⾝⻑と体重から、国際肥満タスクフォースの性別・⽉齢別カットオフ値を⽤い肥満傾向を判定した。 ⾝体活動量は国際標準化⾝体活動質問票(IPAQ)、⾷事摂取量は簡易型⾃記式⾷事歴法質問票(BDHQ)15yにより、それぞれ調査した。運動・⾷事・睡眠時間などの⽣活習慣を同時に調査

「新潟⼤学の研究室と新潟県阿賀野市、三条市は、市⺠の健康寿命延伸を⽬的とした共同研究プロジェクトの⼀環として⼩中学⽣⽣活習慣病予防事業を実施しており、⼩学5年⽣〜中学2年⽣に対して、⾎液検査や⾎圧測定を含む健康診断や、⾝体活動や睡眠、⾷事などの⽣活習慣実態調査を実施してきました」と、研究者は述べている。 「今回、スクリーンタイムと肥満に関する分析を⾏い、⼥⼦でスマートフォン、スマートフォン以外のいずれについても⻑時間のスクリーンタイムが肥満と関連することが判明しました。また、スマートフォンのスクリーンタイム3時間以上かつスマートフォン以外のスクリーンタイム2時間以上の⼥⼦では、どちらにも該当しない⼥⼦に比べ、肥満を有するリスクが約7倍⾼かったことが判明しました」。 「しかし同時に、⼀定以上の⾝体活動や睡眠時間を確保することで、肥満リスクを軽減できる可能性も⽰唆されました。運動・⾷事・睡眠時間などの⽣活習慣を同時に調査することにより、⼗分な⾝体活動や睡眠時間を確保することで、肥満の可能性を低減できる可能性が⽰されました。これらの研究成果を、広く児童⽣徒の⽣活指導に活かしていく予定です」としている。 新潟⼤学⼤学院医⻭学総合研究科 ⾎液・内分泌・代謝内科分野研究室Association between screen time, including that for smartphones, and overweight/obesity among children in Japan: NICE EVIDENCE Study 4 (Endocrine journal 2024年1⽉11⽇)

本サイトに掲載されている記事・写真・図表の無断転載を禁じます。