睡眠や運動を改善すると欠勤や離職は減少 健康経営が従業員のメンタルヘルスを改善 健康支援プログラムが必要 順天堂大学など

睡眠や運動を改善するとメンタルヘルス関連の欠勤や離職が減少

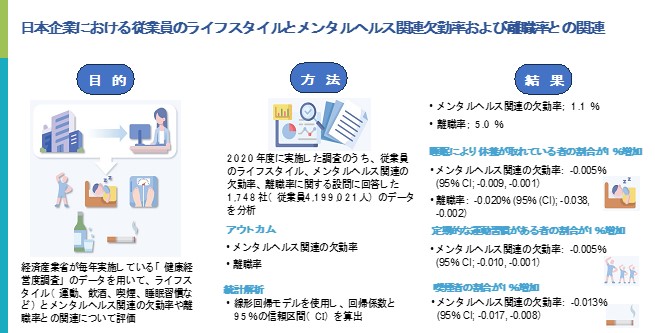

順天堂大学などは、睡眠、運動、喫煙習慣が、日本企業の従業員のメンタルヘルス関連の欠勤率や離職率と関連することを明らかにした。 研究グループは今回、経済産業省が毎年実施している「健康経営度調査」のデータを用いて、生活スタイル(喫煙、運動、飲酒、睡眠習慣など)と、メンタルヘルス関連の欠勤率や離職率との関連について、1,748社(従業員419万9,021人)のデータの分析により評価した。 その結果、メンタルヘルス関連の欠勤率の全体の平均は1.1±1.0%、離職率は5.0±5.0%だった。 睡眠により十分な休養がとれている人の割合が1%増加すると、離職率はマイナス0.020%[95%信頼区間 マイナス0.038~マイナス0.002]、メンタルヘルス関連の欠勤率はマイナス0.005%[同 マイナス0.009~マイナス0.001]、それぞれ減少することが示された。 また運動を習慣として行う人の割合が1%増加すると、メンタルヘルス関連の欠勤率はマイナス0.005%[同 マイナス0.010~マイナス0.001]減少した。 さらに、喫煙者の割合が1%増加すると、メンタルヘルス関連の欠勤率はマイナス0.013%[同 マイナス0.017~マイナス0.008]減少した。 なお、喫煙については、これまでの研究では喫煙がストレスを軽減するというデータはあるものの、経時的に評価した縦断研究では、喫煙はメンタルヘルスに悪影響を及ぼすことや、禁煙介入によりメンタルヘルスが改善することも報告されている。 研究グループは、今回の研究は一時点での横断解析であり、喫煙に関する今回の結果について「解釈には注意が必要です」と指摘している。

メンタルヘルス関連の欠勤はパフォーマンス損失をあらわす指標に

「健康経営」は、企業が従業員の健康に配慮することにより、経営面でも大きな成果を期待できるという基盤に立ち、健康を経営的視点から考え、戦略的に実践すること。 今回の研究で、睡眠により十分休養がとれている人の割合が1%増加すると、離職率とメンタルヘルス関連の欠勤率が有意に減少し、運動を行う習慣のある人の割合が1%増加すると、メンタルヘルス関連の欠勤率が有意に減少することが明らかになった。 とくにメンタルヘルス関連の欠勤率は、世界保健機関(WHO)によって提唱されている、健康問題に起因したパフォーマンス損失をあらわす指標のひとつになっている。 健康問題による仕事の欠勤(病欠)は、「アブセンティーズム」と呼ばれている。病欠・病気休業により、本来出社して提供されるはずであった労働力が提供されなくなった分は「コスト(損失)」として考えられる。 健康長寿産業連合会 健康経営の推進ワーキンググループ(WG3)では、健康経営の推進をテーマに「健康経営を通じた生涯現役社会の実現、および健康寿命の延伸」「個々の企業における従業員などの健康保持・増進、それを通じた人材の定着・確保」「それらを推進することで"健康寿命延伸産業」の創出・拡大"の実現を目的とし、活動を推進している。企業は従業員の健康増進を支援するプログラムの導入を

今回の研究は、順天堂大学医学部総合診療科学講座の矢野裕一朗教授、横浜市立大学研究・産学連携推進センターの宮﨑智之教授、健康長寿産業連合会、JST共創の場形成支援プログラム「若者の生きづらさを解消し高いウェルビーイングを実現するメタケアシティ共創拠点」などによるもの。研究成果は、「Epidemiology and Health」に掲載された。 研究グループは、健康経営の各施策の取り組みが、従業員の健康状態や企業の利益率向上、医療費抑制につながることを俯瞰的観点から同定することを目指して共同研究を開始した。 「本研究の成果をもとに、企業は従業員の健康的な生活スタイルを支援するプログラム(睡眠改善セミナー、職場での運動促進プログラムなど)を積極的に導入することが期待されます」と、研究者は述べている。 「これにより、従業員の生活習慣が改善されるだけでなく、メンタルヘルス関連の欠勤や離職を減少させる効果が期待できます。また、企業の健康経営の促進や従業員のモチベーションの向上にもつながる可能性があります」としている。 なお、今回の研究はすべての生活習慣因子と交絡因子を組み込んだ多変量回帰モデルで解析したもので、観察的および横断的なデザインであり、従業員の生活スタイル要因とメンタルヘルス問題との間の因果関係を立証できていないという限界があると付け加えている。 順天堂大学医学部総合診療科学講座Minds1020Lab 横浜市立大学 共創の場形成支援プログラム (COI-NEXT)

The association between employee lifestyles and the rates of mental health-related absenteeism and turnover in Japanese companies (Epidemiology and Health 2024年8月2日)

本サイトに掲載されている記事・写真・図表の無断転載を禁じます。