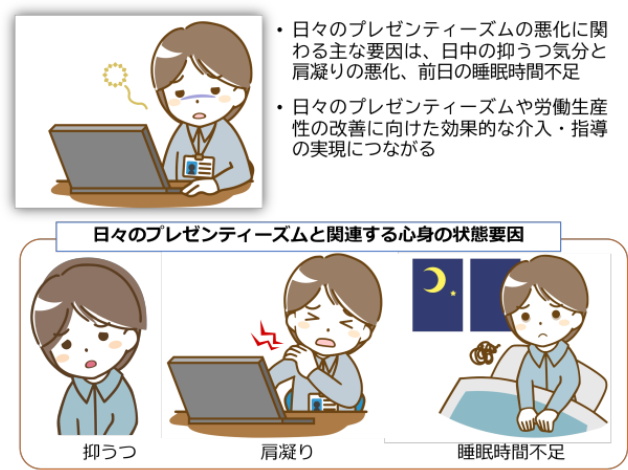

出勤しても業務効率が上がらない? 「抑うつ」「肩凝り」「寝不足」が労働者の職場でのプレゼンティーズムに影響 生産性の低下の原因に

労働者の職場でのプレゼンティーズムに対策

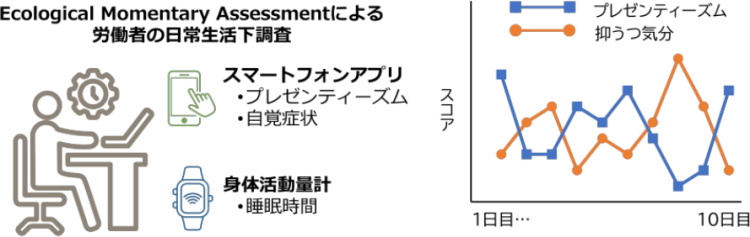

勤労者の日々のプレゼンティーズム(出社しているものの、何らかの健康問題によって業務効率が落ちている状況)の悪化に、日中の抑うつ気分と肩凝りの悪化、前日の睡眠時間不足が関連することが、大阪大学と東京大学の研究により明らかになった。 プレゼンティーズムは、心身に不調をきたしている状態。業務パフォーマンスが十分に発揮できず、企業や個人の労働生産性の低下につながり、またアブセンティーズム(仕事を休業・欠勤している状態)よりも大きな経済的損失を生みだしていると言われている。 プレゼンティーズムには、心理的・生理的・社会的などの、多種多様な要因が複雑にかさみあっており、さらにはプレゼンティーズムを客観的に評価するのが難しく、その効果的な改善方法は十分に確立していない。 そこで研究グループは今回、実時間で心身の状態を記録できるEMA(Ecological Momentary Assessment)という手法を用いて、日々のプレゼンティーズムと日中の主観的自覚症状、毎日の睡眠状態の計測を行った。 その結果、これまでの質問紙法では把握できなかったプレゼンティーズムの日々の変化、とくに一時的なプレゼンティーズムの悪化を把握することに成功した。また、日中の抑うつ気分や肩凝り、前日の睡眠時間がその変化に関連する主な要因であることを明らかにした。

労働者の日々のプレゼンティーズムの変化や関連する心身の状態を評価

研究グループは今回、プレゼンティーズムの日々の変動や、それに関連する心理的・生理的・社会的要因の同定することに着目。 これまでは過去数週間または過去数ヵ月単位での思い出しによる質問紙法による評価が一般的だったが、想い出しによる想起バイアスに起因する客観性の低下や、評価期間の時間解像度の低さといった難点があり、さらにはプレゼンティーズムの変化やそれらと関連する心身の状態を評価するのは困難だった。 そこで、健康な勤労者56人を対象に2週間、独自に開発したスマートフォンアプリと身体活動量計を利用したEMA(Ecological Momentary Assessment)を用いて調査した。 EMAは、日常生活での状態をその瞬間に評価・記録する手法で、日々変動する心身の状態を詳細・正確に評価できる。 被験者に、個人のスマートフォンにインストールした専用アプリを用いて、その時々の自覚症状(抑うつ気分や不安、ストレス、疲労感、眠気、肩こりなど)を1日5回、回答してもらった。 また、仕事終わりには、その日のプレゼンティーズムを問う質問「今日の仕事のパフォーマンスはどうでしたか?」にも回答してもらいました。調査終了時には、国際的に広く使用されている既存の質問紙(WHO-HPQ)を用いて、調査期間全体のプレゼンティーズムを評価した。

Daily Associations Between Presenteeism and Health-Related Factors Among Office Workers: An Ecological Momentary Assessment Approach (Journal of Occupation and Environmental Medicine 2024年6月7日)

本サイトに掲載されている記事・写真・図表の無断転載を禁じます。