No.3 ストレスチェックで組織診断するために、見逃せない2つの運用ポイント(提供:(株)iCARE)PR

ストレスチェックが活用できない本当の理由

● セルフケア重点化よりも集団分析を重視

この2つを見ていきましょう。

ポイント1. 面接指導を希望しない高ストレス者を迅速に確認

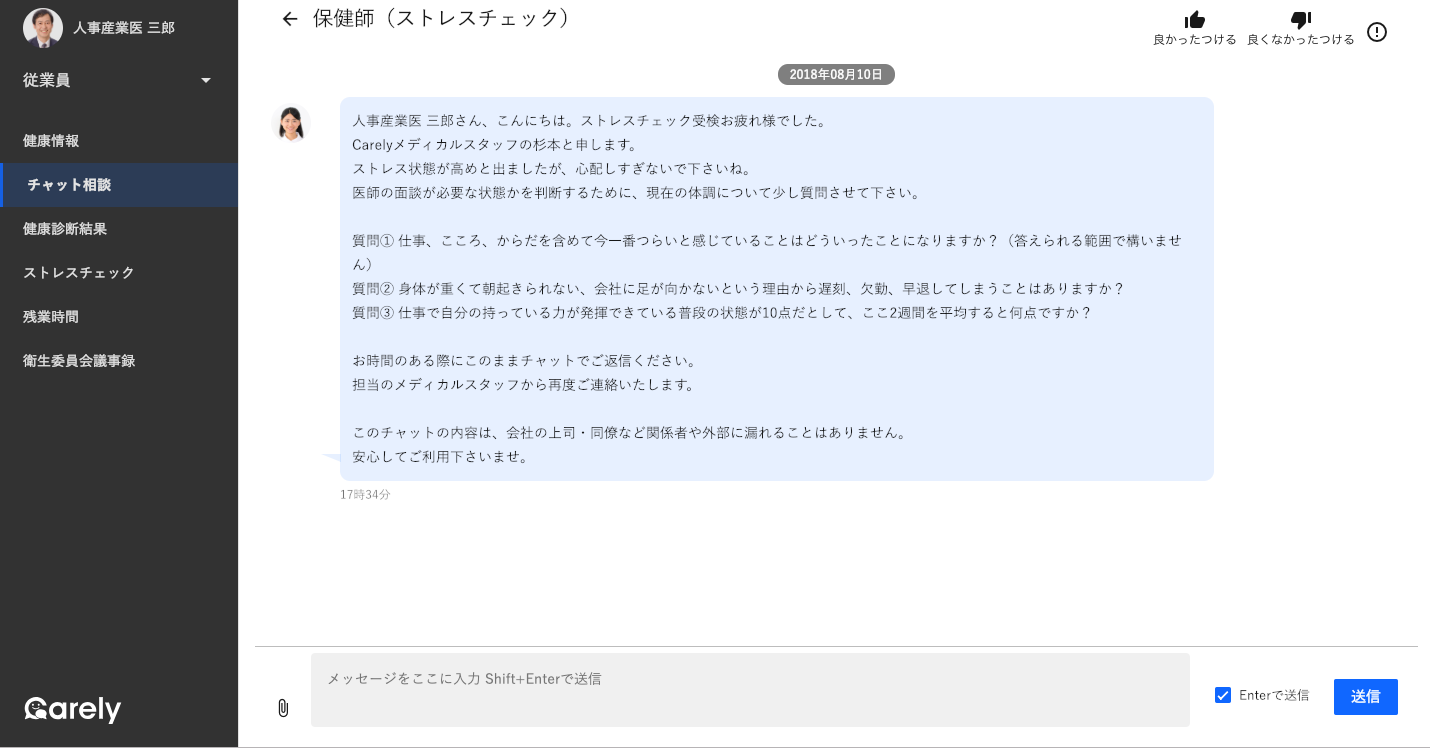

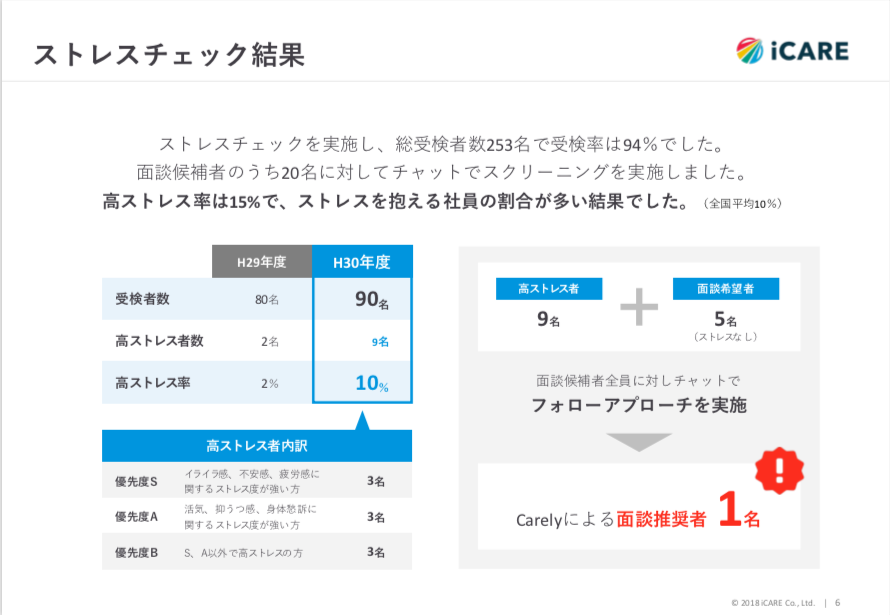

高ストレス者の6%しか産業医面談を希望しません。94%の高ストレス者は、企業側が対応する必要がないため、制度上お手上げとなります。 多くの人事労務や産業医、保健師の方々は、皆一様に言います。それでよいのだろうかと。ストレスチェックの中で、この94%にリーチが出来るのであれば、ストレスチェック自体、大変有意義なものになります。 「ストレスに気づいて対処する」というセルフケアをひとりでやるのは、とても難しいものです。他者や専門家がそれに気づき、どうすればよいのかを一緒に考えることが成功する領域です。 この面接指導を希望しない高ストレス者への対応方法として、ストレスチェック運用時に、保健師やカウンセラーから高ストレス者全員に確認のメールを送ったり、勤怠不良と組み合わせて産業医面談を別件で調整するといったことをさせる企業が多いです。 当然、社内にあるリソース次第であるため、大企業を中心に高ストレス者全員を確認することは大変な労力がかかるものです。しかし、よりカンタンにこれらをスクリーニングすることが出来れば良いと思いませんか? Carelyのストレスチェックの特徴は、面接指導の希望有無に関わらず、必ず高ストレス者全員とチャットで状況確認を実施しています。 高ストレス者の約60%が返事をしてくれることで、高ストレス者の状況把握ができ、産業医の面接指導の必要な労働者を優先順位付けして実施事務従事者にリスト化し、面接指導が不要な労働者にはストレスのセルフケアの方法を保健指導しています。

ポイント2. 集団分析から自社職場の状況把握・働きやすさの指標に

■悩み1.低受検率で集団分析を行っている

ストレスチェックは、部署毎や業務毎に分けて実施をするのが一般的です。その際に、10名以上を基本的な単位として個人の特定がされにくいという方針が周知されています。これは個人特定という観点だけでなく、集団分析をする際の1名のインパクトが容認出来るように10名以上となっています。 例えば、5名受検した中で1名高ストレス者がいた場合、全体の数値に対して20%の重みがあるわけです。それが10名受検の中で1名であれば10%となり、ひとりの結果の良し悪しが全体へ影響してしまうのです。全体へ影響しにくい数値、それが10名くらいなわけです。 10名以上に設定していても受検率が低いと高ストレス者が多い中での分析結果なのか、それとも高ストレス者が含まれていないのか組織の状況にブレが発生します。わたしの経験上、80%以上の受検率でほぼ組織の状況が、57項目のストレスチェックの数値を見るだけで推測出来ます。 80%以上の受検率を部署単位でも目指しましょう。■悩み2.厚生労働省が推奨するストレス判定図を基本に分析をしている

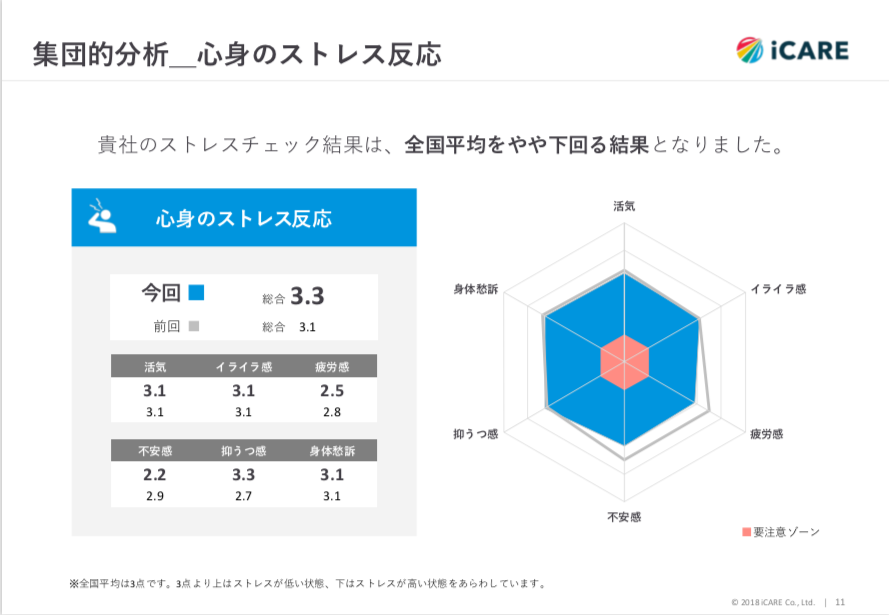

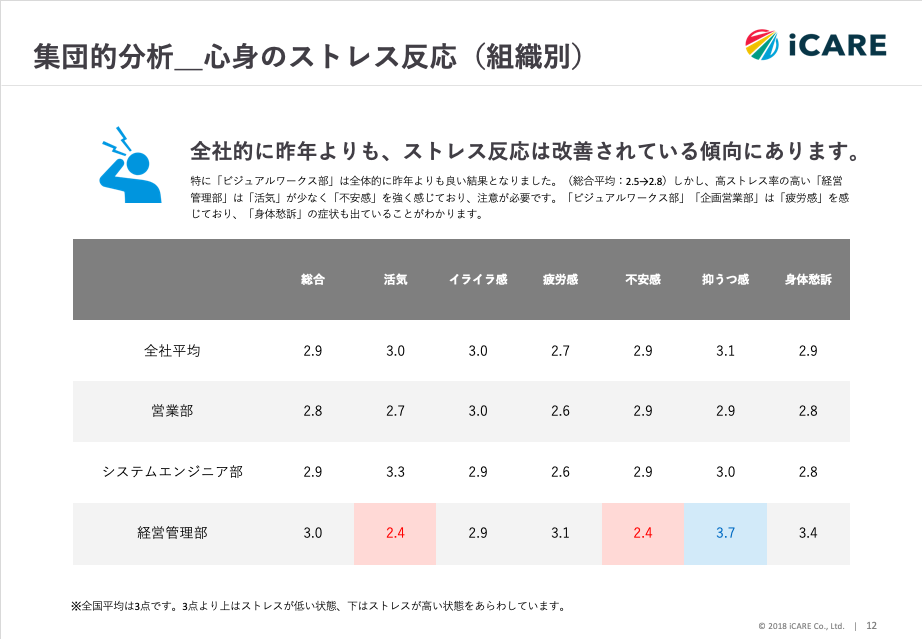

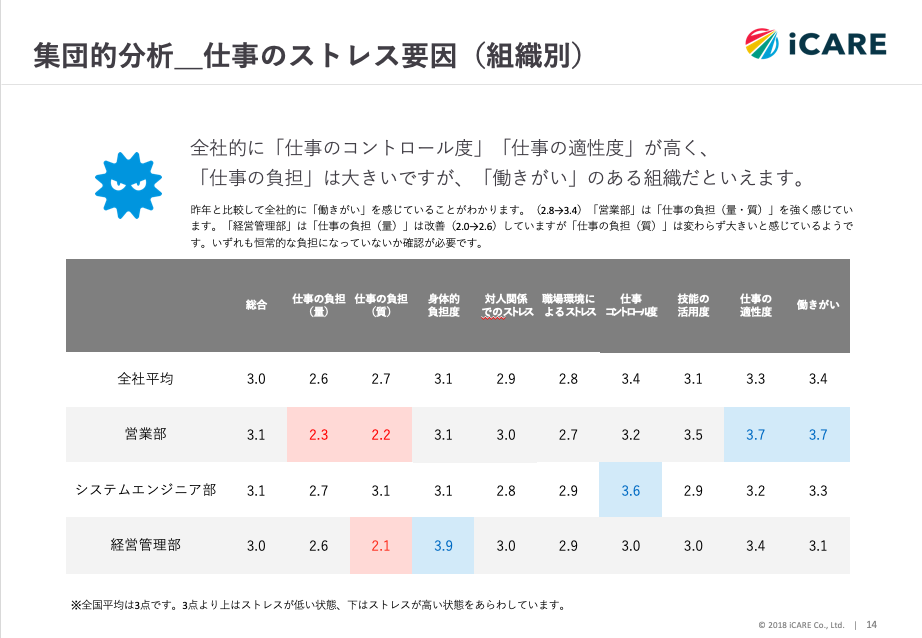

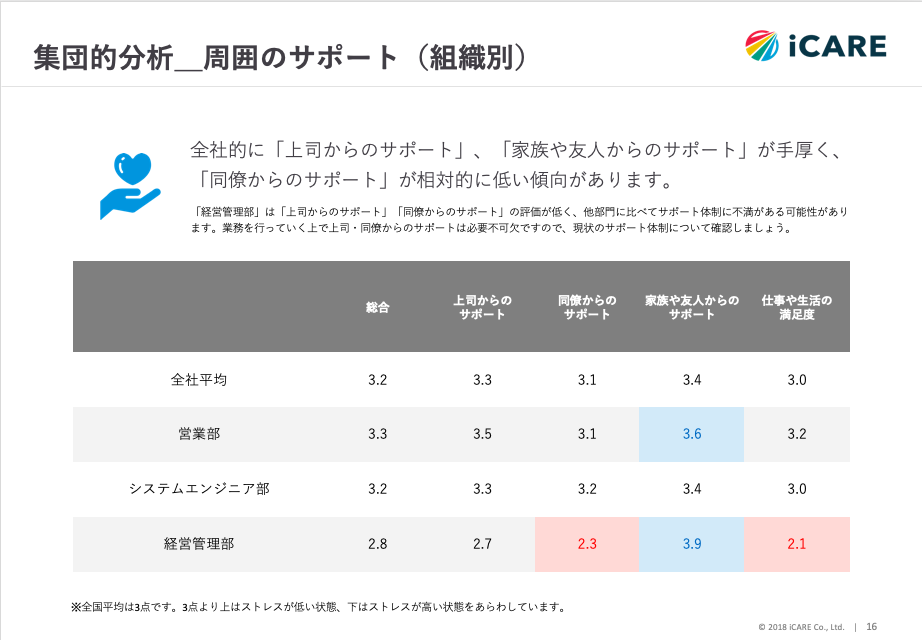

厚生労働省やストレスチェックの専門家が推奨していることを否定しているわけではありません。ストレス判定図は、部署の状況を100を基準にどのくらい健康を害しているのか%で示すことが出来る画期的な判定図です。 その結果を踏まえてさらに項目の深掘りをして分析をすることで、効率良く、高い質で集団分析を実施出来ます。しかしストレスチェックシステム提供企業の多くは、集団分析結果から職場環境を改善するという目的を見失っているのか、ストレス判定図のみを企業側に提供すれば良いというマインドになっています。 ストレス判定図だけでは、職場の環境改善は出来ません。組織や部署が健康か不健康かだけでなく、その原因がどこにあるのかまで見ないと改善は出来ません。 Carelyではストレスチェック57項目を、ストレス反応、ストレス要因、サポートという3つに分けて分析することを推奨しています。 ストレス反応は組織の今の状況を表し、その原因がストレス要因で突き止められるわけです。組織の不安定さは、サポートで見ればわかります。 またこれもとても大切なのですが、「レポート」のみ提出するのではなく、ストレス要因をタイプごとに4つに分けて分析結果を電話で直接担当者へ説明をすることで、より現場の情報を勘案した分析を提供しています。 ストレスチェックの集団分析をCarelyのレポートとともに見てみましょう。

この領域では「業務によるストレス」、「人間関係によるストレス」、「スキルによるストレス」、「職場環境によるストレス」の4つに大まかに分類して、4つの組み合わせで部署の原因を突き止めることを推奨します。

この領域では「業務によるストレス」、「人間関係によるストレス」、「スキルによるストレス」、「職場環境によるストレス」の4つに大まかに分類して、4つの組み合わせで部署の原因を突き止めることを推奨します。

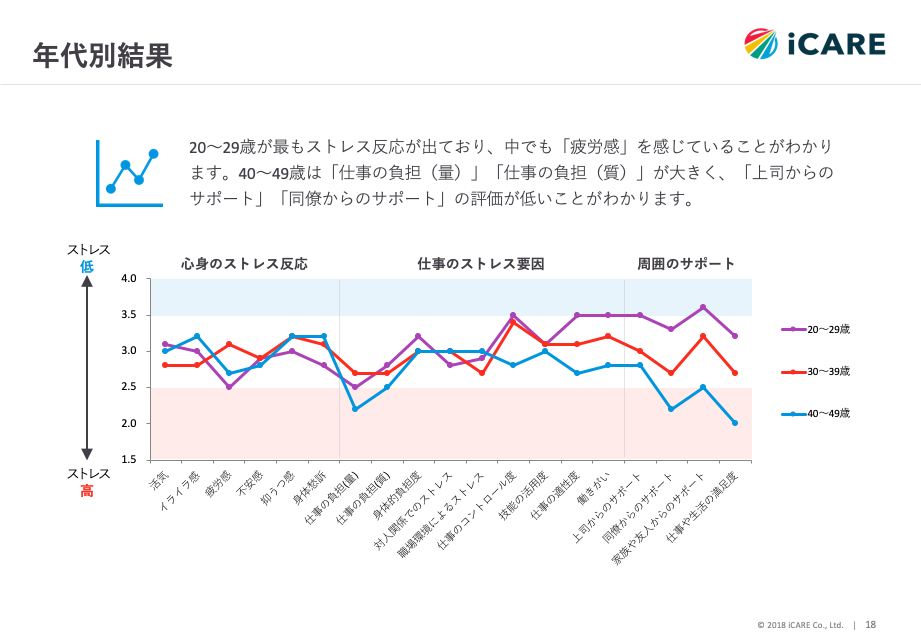

性別、年代別、入社歴別、役職別での差異を確認して分析を終了します。これらを分析する理由は、組織を様々なセグメンテーションで分け、悪い対象群には研修を実施することもあるからです。

性別、年代別、入社歴別、役職別での差異を確認して分析を終了します。これらを分析する理由は、組織を様々なセグメンテーションで分け、悪い対象群には研修を実施することもあるからです。

■悩み3.経営陣のストレスチェックの理解が不足している

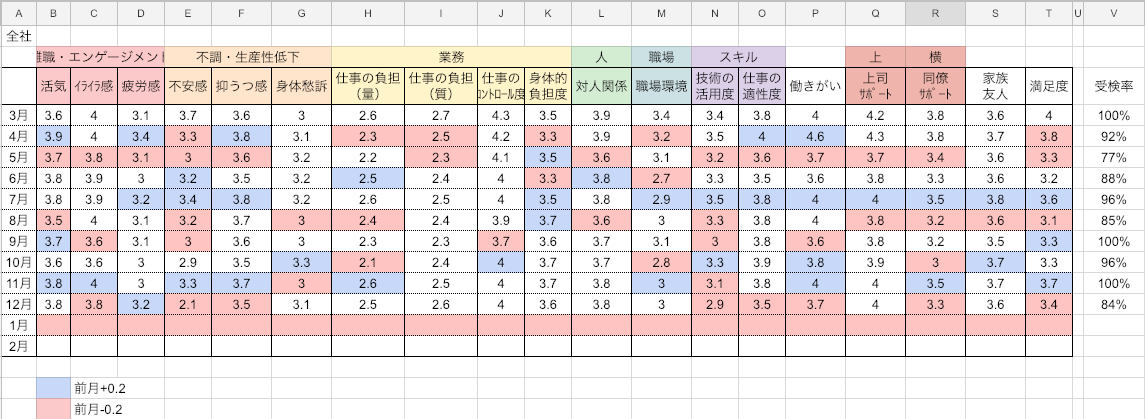

ストレスチェックの理想は、集団分析結果をもとにストレスの高い部署、低い部署を割り出し、その原因を考え、改善することにあります。それを健康管理室や人事労務が、その所属長と一緒に考えて、働きやすい環境を創るわけです。 その際に人員補充や職場のハード面でのサポートも必要になるでしょう。だからこそストレスチェックの集団分析は、経営的な視点に落とし込む必要があります。 「この組織では、ストレス反応のこの部分の数値が低いから生産性が落ちていることが推測出来ます」や、逆に「この組織は、抑うつの数値が高いことからモチベーションを高く持って働いていることがわかります」といったコメントです。 このように経営陣が欲しい情報をストレスチェックの集団分析から解釈し、推測して情報として上げ、1年前と比較してこのような改善が得られましたといった情報を届けることは重要です。 弊社iCAREでは、毎月ストレスチェックを実施しています。月次で実施するといろいろなことがわかります。私は、代表取締役であり、人事権を有するため、集団分析のみ確認をしています。

集団分析で必要なのは見方を教えてくれる専門家

ストレスチェックで重要なのが集団分析であることは、理解いただけたかと思います。しかし、忙しい毎日の中でストレスチェックの分析結果の見方を勉強する時間がないという方がほとんどです。 自動化やAIがいくら進んでも、そのレポート結果から現場に落とし込まない限り意味がありません。 多くのストレスチェック提供企業においては、この「手間」を省いている気がします。それは単に結果を送りつけているだけ、だから、ストレス判定図が推奨されているからそれさえ送ればよいという考えになってしまうのです。 Carelyは、産業医である私が強い想いをもって創ったサービスです。 ストレスチェックのみならず健康管理業務をどうやって効率化出来るのか、働くひとの健康づくりはどうすればよいのかという、働くひとが健康になれる場づくりの専門サービスです。 1社1社丁寧に専門家がストレスチェックの集団分析を行い、そのレポートを作成し、それを電話で1時間ほどかけて説明をさせてもらっています。このレポートの数字からの推測では、このようなことが起こっている可能性がある、実際の現場からの声はどうかなど分析結果と現場の状況とのすり合わせの作業です。 他社での成功した取り組み例や業界平均なども話題として提供しています。 私の経験上、ストレスチェックほど有用な検査はありません。条件さえ整えば、部署で起こっているほとんどのことが数値から推測されます。仮に数値から乖離があった場合は、逆になぜ乖離しているのかを人事労務と考えることに意味があるのです。 ストレスチェックの活用方法を改めて考えていただける機会になれば幸甚です。 ≫ iCARE WEBお問い合わせ本サイトに掲載されている記事・写真・図表の無断転載を禁じます。