ぞうきんがけの法則

ちょっと想像してみてください。あなたは、雑巾で拭き掃除をしています。

バケツに水をはって、汚れたらすすぎながら、窓を拭いたり、机を拭いたりしています。

やがて、バケツの水が真っ黒になり、十分にすすげなくなったの、雑巾を取り出し、水道まで持っていき、十分にすすぎ、石鹸もつけて、きれいな雑巾にして、掃除をしていた部屋に持ってきました。

再び掃除をして、すすごうとしたら、バケツの中の水は汚れきった真っ黒な水しか入っていません。このバケツの中の水ですすいだら、たちまち元の汚れきった雑巾に戻ってしまうのです。そして、気づくのです。「バケツの水も一緒にきれいにすればよかった」と。

産業保健の現場にいると、メンタル不調を繰り返す従業員や、同一職場から複数のメンタル不調者を生み出すということに出会います。メンタル不調になった従業員が治療のために休職しても、復帰する職場が、発病当時と同じく、ストレスに満ちた職場であれば、復職したとたん、再発してしまうという現象に似ています。私は、これを『ぞうきんがけの法則』と名付けました。

ストレスチェックで高ストレスと判断された従業員が医師の面接を受け、就業上の措置を受けたとしても、そのストレスの原因が職場にある場合も、同じことが起きます。個人のケアと合わせて、職場のストレスを低減させる取り組みが必要になってくるのです。

誰もが働きやすい職場からはメンタル不調は出にくい

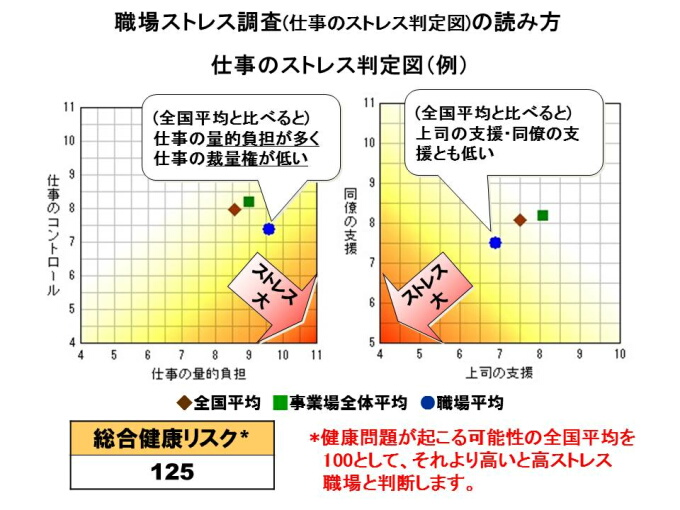

57項目のストレスチェックを受けると、個人のストレスプロフィールと、職場のストレスの状態を表す仕事のストレス判定図が出てきます。

仕事のストレス判定図では、職場のストレスが原因で、メンタル不調などの不調者が出る割合を、総合健康リスクとして表現しています。全国平均を100として、それより大きな数字が出れば、総合健康リスクが高い職場とされ、メンタル不調を起こす率が高いと判断されます。下の図では、総合健康リスクが125となっているので、全国平均よりも25%メンタル不調が起こりやすい職場ということになります。

左の図では、自分で仕事をコントロールできるかどうかという「仕事のコントロール度」と「仕事の量的負担」の関係を表しています。仕事が自分でコントロールできず、その仕事量が多いほど、ストレスは高くなることを示しています。

右の図では、職場内での「上司の支援」と「同僚の支援」の状態を示しています。上司の支援も同僚の支援も得られにくい職場というのは、ストレスが高くなります。

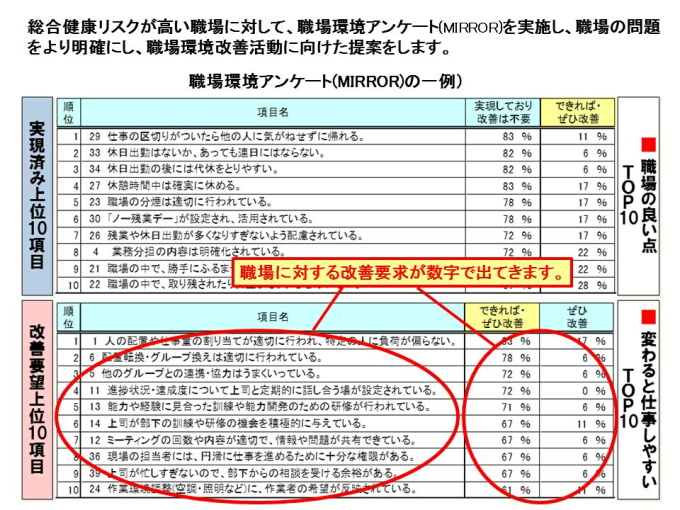

さらにその職場の従業員が、どんな改善を望んでいるかを知る方法として、メンタルヘルス改善意識調査票 [MIRROR]を活用する方法があります。

(※多くのストレスチェック業者のツールには、仕事のストレス判定図を出すまでのプログラムが組まれています。職場環境改善活動の参考資料となるメンタルヘルス改善意識調査票 [MIRROR]は、ここからダウンロードできます。 http://omhp-g.info/envi/envi05.html)

このMIRRORは、職場の中の改善要求が数字で出てきます。以下の図では、職場で実現できているものが上に記載され、改善してほしいという要求が下に記載されています。職場環境を改善する際の中心的な課題として読み替えることができると言えます。

この職場では、「人の配置や仕事量の割り当てが適切に行われ、特定の人に負荷が偏らない」状態に改善してほしいと望む声が1番に上がっていますので、仕事量の割り当てや、配置に関する話合いを持つことが、改善活動につながると思われます。

ここで、注意したいのは、職場環境改善の主体は、産業医、保健師といった専門職ではなく、職場の中にいるひとりひとりの従業員です。職場の中で起こっている問題を、「愚痴」や「不平不満」として時間外にお酒を飲みながら話すのではなく、「解決すべき問題」として、職場で共有し、解決方法を導き出す力は、職場の構成員自身が持っているのです。

ある企業で、ストレスチェック義務化に先行して、ストレスチェックを行っていました。ストレスが高いと判断された職場に対して、保健師が、仕事のストレス判定図とMIRRORの結果をフィードバックし、職場環境改善活動の方向性を提案し、職場環境改善活動の方法を研修で伝え、3か月間の改善活動をサポートしたところ、約8割の職場のストレスが下がるという結果が出ました。

「1日の1/3、人生80年の約半分の期間を過ごす職場を自分たちの知恵と力と工夫で、より快適で業績のあがるものに変える。」それが職場環境改善活動なのです。

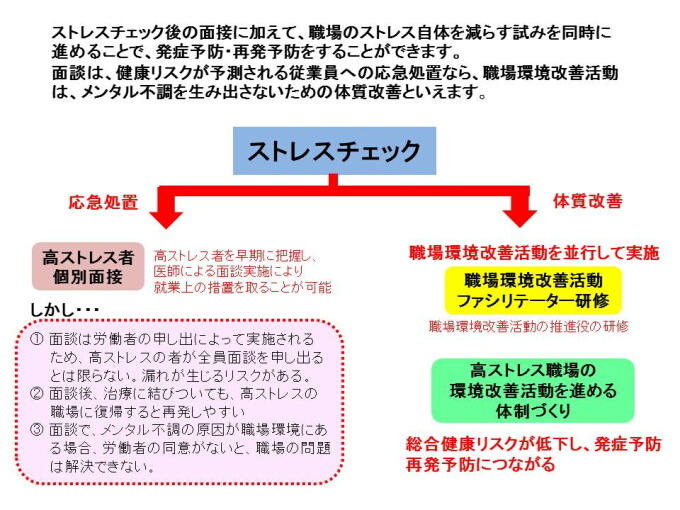

応急処置と体質改善

高ストレスの従業員に対して、医師が面接を行い、就業上の措置を講じることが、「応急処置」だとすれば、職場のストレスを推し量る仕事のストレス判定図とMIRRORを活用し、職場の環境を改善することは「体質改善」だと言えます。

応急処置に加えて、体質改善を行うことが、再発や発病予防につながるという基本的な考えに立って、是非、ストレスチェック制度をいきいき職場づくりの推進に役立てていきましょう。