No.1 職場から「喫煙できる場所と時間」をなくすこと

職域での「喫煙」問題

2003年に制定された「健康増進法」では、公共空間や事務室等での受動喫煙を防止することが求められ、『職場における喫煙対策のための新ガイドライン』で排気装置により出入口で0.2m/sの内向きの気流を確保した「一定の要件を満たす喫煙室」を設置することが推奨された。

このことから多くの企業に喫煙室が設置され、事務室等が禁煙化されたことで、職場の空気環境は格段に改善した。

しかし、“喫煙室の周囲は微妙にタバコ臭い”という状況は今も続いている。その原因は以下の3つである。

- ドア(蝶番式)の開閉によるフイゴ作用による煙の押し出し

- 退出する喫煙者の後にできる空気の渦に巻き込まれた煙の持ち出し

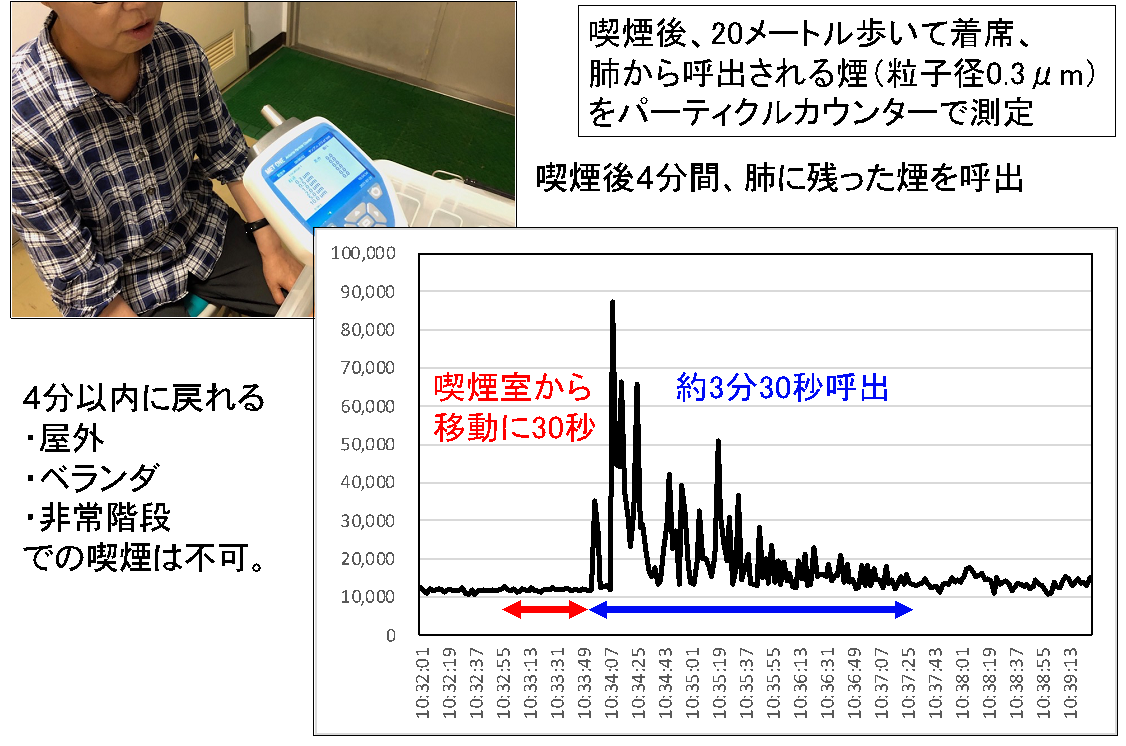

- 肺に充満している煙の禁煙区域での呼出

屋内に喫煙室を残すことによる5つの問題

2020年に「改正健康増進法」が施行され、「望まない受動喫煙をなくす」ことがすべての国民に求められている。

職場に喫煙室を残していることについて、以下の問題点が指摘されている。

- 廊下に漏れてくる煙、喫煙後の呼気に含まれる煙により、受動喫煙が防止できないこと

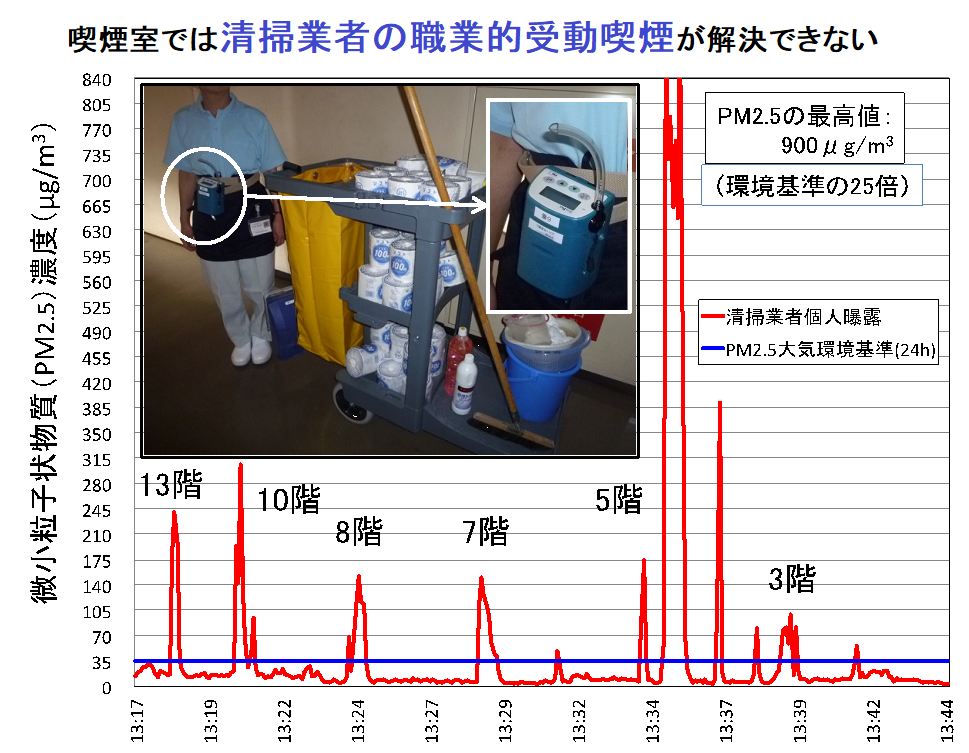

- 清掃業者が高濃度で職業的に曝露される受動喫煙が防止できないこと

- 喫煙者の口腔~気管支粘膜、衣服、毛髪、手指に付着したヤニから発生するタバコ臭(三次喫煙)が快適職場づくりの妨げになっていること

- 勤務時間中の喫煙者のタバコ離席が不公平感をもたらすこと

- 職場で喫煙できるために禁煙企図が高まらないこと

敷地内に喫煙場所を残すことによる5つの問題

すでに一定割合の企業が建物内の喫煙室を廃止し、屋内を全面禁煙としているが、屋外に喫煙場所を移動しただけでは問題は解決しない。屋外喫煙を認めた場合の問題点として、以下が挙げられる。

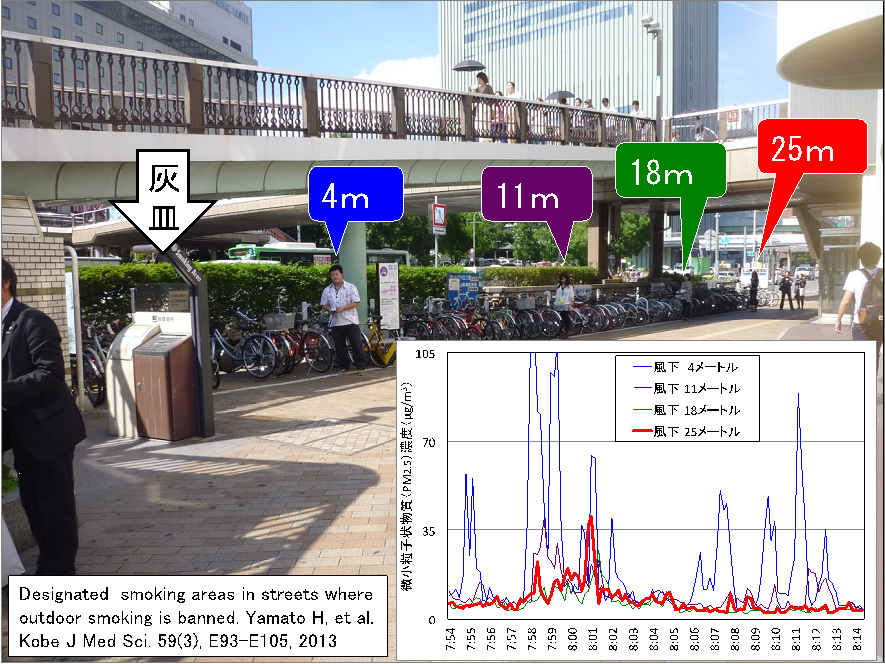

- 屋外であっても風下25メートルで受動喫煙が発生する

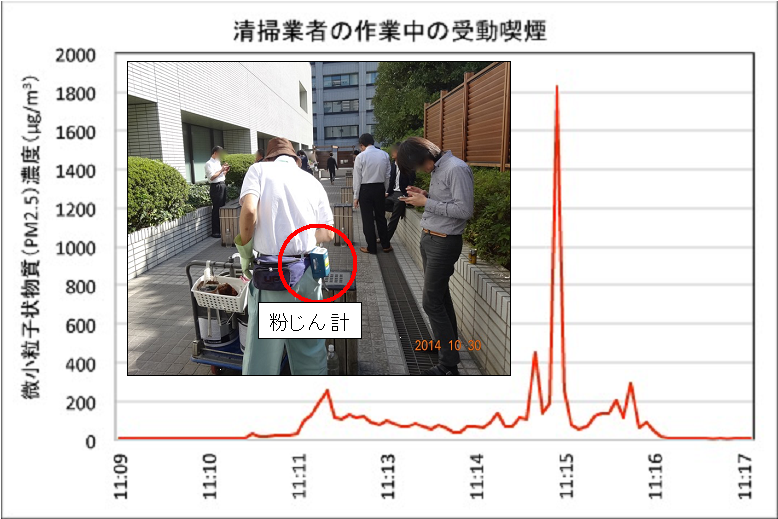

- 屋外であっても清掃業者は受動喫煙に曝露される

- 口腔〜気管支と手指に付着したヤニから三次喫煙が発生する

- 屋外の喫煙所への往復はさらに時間がかかる

- 敷地内に公認の喫煙所があると、やはり、禁煙企図は高まらない

職域で喫煙者ゼロを目指す意義

根本的な職域の喫煙対策は、喫煙者をゼロにすることである。そのために以下の5点を推奨したい。

- 職員に期日を予告した上で敷地内禁煙とする

- 敷地外の商業施設での喫煙も禁止する

- 出勤前、昼休みの喫煙も禁止する(三次喫煙防止)

- 禁煙治療を受けるための費用の一部・全部を補助する

- チームを作って禁煙挑戦者を社員同士が励ます

2021年には最も一般的な銘柄であるメビウス(旧マイルドセブン)が580円、セブンスターが600円に値上げされている。吸える場所が限定されてきたにもかかわらず喫煙しているのは、「吸いたいから吸っている」のではなく、「やめられないから吸っている」、つまり、ニコチン依存症の患者であるという観点からこの問題に取り組まねばならない。

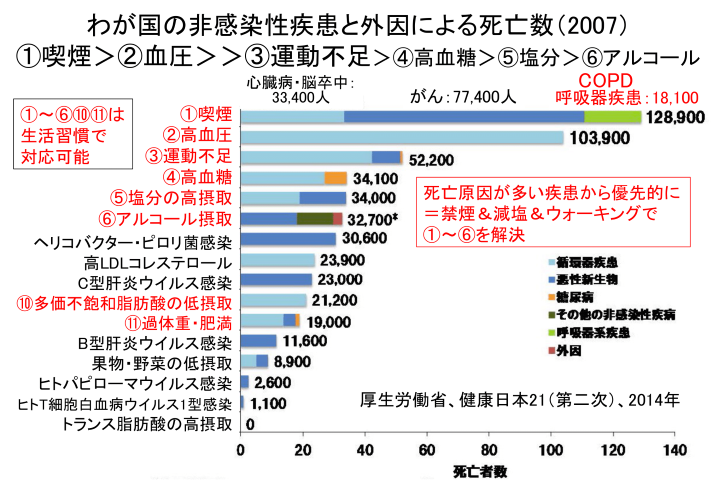

日本人の最大の死因は「喫煙」であり12万8,900人が毎年死亡し、さらに、喫煙者の周囲で生活する非喫煙者も毎年1万5,000人が死亡する他者危害が発生していることを考えれば、職域における健康問題の最優先課題として取り組むべきである。

本サイトに掲載されている記事・写真・図表の無断転載を禁じます。