脳卒中後のリハビリのメカニズムを解明 効果的な手法の開発へ

脳卒中後のリハビリテーションは運動機能の回復にとって重要だ。脳卒中後に集中的にリハビリテーションを行うことで、神経細胞の突起の伸びが良くなり、神経回路が変化し、運動機能が回復することが報告されている。

リハビリテーションは損傷を受けた脳の再編成を促し、麻痺した手足の機能の回復を導くと考えられているが、詳しいメカニズムは分かっていなかった。

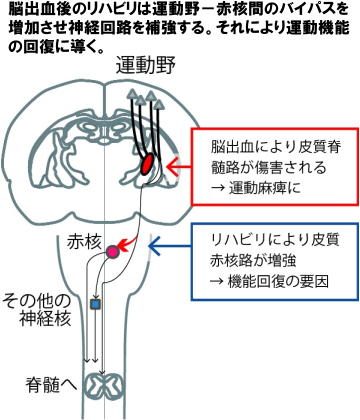

脳卒中など脳が損傷をうけた状態では、運動に関わる運動野と脊髄を結ぶ神経回路(皮質脊髄路)が傷害され、四肢の麻痺があらわれる。

研究チームは、進化の過程で脳幹部に古くからあり運動に関わっている神経核「赤核」と、大脳新皮質にあり運動を司る「運動野」との結合に着目。

運動野から脊髄へと向かう経路(皮質脊髄路)が走っている内包は、運動の司令を伝える経路。内包に脳出血が生じると、出血した脳の半球と反対側の手足に麻痺が生じる。

研究チームは、脳出血を起こしたラットに、リハビリテーションとして麻痺した側の前肢を1週間集中的に使用させる実験を行った。その結果、前肢の運動機能が著しく回復し、運動野から赤核へ伸びる神経回路が増加していた。

脳出血前に61%だった前脚で餌をつかむ成功率は、いったん30%に落ちたものの、28日後には48%にまで回復した。リハビリを受けていないラットは12%にまで落ちた。

さらに、運動野と赤核を結ぶ神経回路のバイパス機能を遮断する実験を行い、リハビリテーションによって回復した前肢の運動機能が再び悪化することを確かめた。

これまでリハビリによる運動機能の回復では、運動野と脊髄の間に新しい経路をつくることが重要だと考えられていたが、進化的により古い経路である赤核路を利用することで、運動機能を代償できることが明らかになった。

「これらの代替経路を効率よく活用するメカニズムとその手法が明らかになれば、より効果的なリハビリテーションの方法を開発できる」と、伊佐教授は話している。

研究は、生理学研究所の伊佐正教授と、名古屋市立大学の飛田秀樹教授、および石田章真助教らの共同研究グループによるもので、医学誌「Journal of Neuroscience」に発表された。

「特定保健指導」に関するニュース

- 2025年07月28日

- 日本の「インターバル速歩」が世界で話題に 早歩きとゆっくり歩きを交互に メンタルヘルスも改善

- 2025年07月28日

- 肥満と糖尿病への積極的な対策を呼びかけ 中国の成人男性の半数が肥満・過体重 体重を減らしてリスク軽減

- 2025年07月28日

- 1日7000歩のウォーキングが肥満・がん・認知症・うつ病のリスクを大幅減少 完璧じゃなくて良い理由

- 2025年07月28日

- 【妊産婦を支援】妊娠時に頼れる人の数が産後うつを軽減 妊婦を支える社会環境とメンタルヘルスを調査

- 2025年07月22日

- 【大人の食育】企業や食品事業者などの取り組み事例を紹介 官民の連携・協働も必要 大人の食育プラットフォームを立ち上げ

- 2025年07月22日

- 高齢者の社会参加を促すには「得より損」 ナッジを活用し関心を2倍に引き上げ 低コストで広く展開でき効果も高い 健康長寿医療センター

- 2025年07月18日

- 日本人労働者の3人に1人が仕事に影響する健康問題を経験 腰痛やメンタルヘルスなどが要因 働きながら生産性低下を防ぐ対策が必要

- 2025年07月18日

- 「サルコペニア」のリスクは40代から上昇 4つの方法で予防・改善 筋肉の減少を簡単に知る方法も

- 2025年07月14日

- 適度なアルコール摂取は健康的? 大量飲酒の習慣は悪影響をもたらす お酒との良い関係

- 2025年07月14日

- 暑い夏の運動は涼しい夕方や夜に ウォーキングなどの運動を夜に行うと睡眠の質は低下?