ニュース

運動の効果が上がらないのは「運動抵抗性」のせい 原因ホルモンが判明

2017年03月08日

ウォーキングなどの運動を行っても、なかなか成果を得られないのは、運動の効果を打ち消す「運動抵抗性」という病態が起きているからかもしれない。

運動の効果を無効にするホルモンがみつかり、運動の効果を増強する薬の開発が視野に入ってきた。

運動の効果を無効にするホルモンがみつかり、運動の効果を増強する薬の開発が視野に入ってきた。

肝臓ホルモン「ヘパトカイン」が運動の効果を無効に

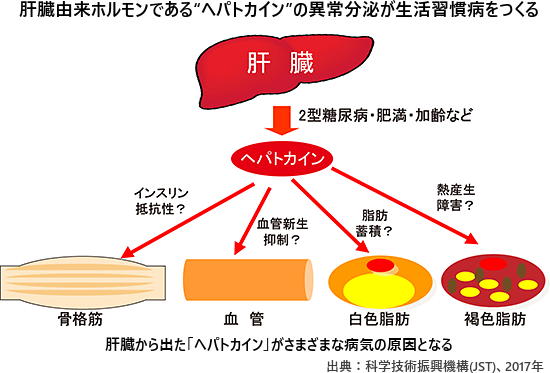

運動にはさまざまな健康増進の効果があるが、その効果には個人差がある。運動をしていても効果を得られにくい原因のひとつは、肝臓ホルモン「ヘパトカイン」が骨格筋に作用し、運動の効果を無効する「運動抵抗性」が起きているからだと、金沢大学の研究チームは考えている。

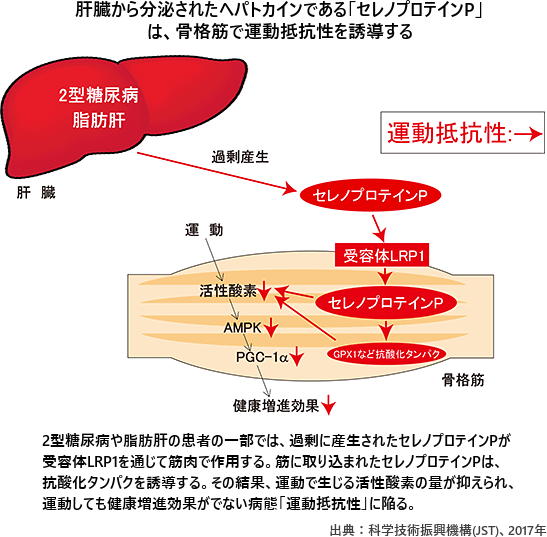

研究チームは、肝臓から分泌されるホルモン「セレノプロテインP」を同定。このような肝臓から分泌され、全身にさまざまな作用を及ぼすホルモンを「ヘパトカイン」と総称することを提唱している。

研究チームは2010年に、2型糖尿病患者の血液中に「ヘパトカイン」のひとつである「セレノプロテインP」が増えていることと、「セレノプロテインP」が血糖値を上昇させることを明らかにした。最近では、脂肪肝の患者や高齢者でも「セレノプロテインP」の血中濃度が高いことが報告されている。

原因ホルモンをなくすと運動能力が2倍に上昇

研究チームは、「セレノプロテインP」を生まれつきもたないマウスでは、同じ強さ・同じ時間の運動療法を行っても、通常のマウスと比べて運動のさまざまな効果が倍増することを突き止めた。

マウスに1日30分の走行トレーニングを1ヵ月行わせたところ、「セレノプロテインP」をもたないマウスでは正常マウスと比べて、同じ強さ・同じ時間のトレーニングをしたにもかかわらず、運動限界能力が約2倍に上昇していた。

同様に、1ヵ月の走行トレーニングの後に、インスリンの注射を行ったところ、「セレノプロテインP」をもたないマウスでは、インスリンによる血糖低下作用が大きくなることが分かった。

さらに、健常者を対象にした臨床研究では、血液中の「セレノプロテインP」の濃度が高かった人は、低かった人に比べて、有酸素運動トレーニングをしても運動の効果が向上しにくいことが判明した。

研究チームは、運動習慣のない健常者女性31人に、有酸素運動トレーニングを8週間行ってもらい、有酸素運動能力のマーカーとして最大酸素摂取量を測定した。

トレーニングの前後で、全体では最大酸素摂取量は高まったが、トレーニングをしてもあまり最大酸素摂取量が増加しない被験者では、トレーニング前の血液中の「セレノプロテインP」の濃度が高いことが分かった。

新しい「運動効果増強薬」の開発も

「セレノプロテインP」の血中濃度は、2型糖尿病や脂肪肝の患者、高齢者で上昇する。そうした人では「セレノプロテインP」が過剰にあるため、運動を行っても、その効果が起こらないという「運動抵抗性」で生じている可能性がある。

今回の研究では、運動の効果に個人差がある原因のひとつが解明された。研究チームは今後、2型糖尿病などの身体活動低下に関連した疾患に対して、「セレノプロテインP」とその受容体を標的にした新しい「運動効果増強薬」の開発や、測定による運動効果の出やすさの診断などにつなげたいとしている。

研究は、金沢大学医薬保健研究域医学系の金子周一教授、篁俊成教授、御簾博文准教授らの研究チームによるもの。同志社大学、筑波大学、アルフレッサファーマの研究グループと共同で行われた。成果は、医学誌「ネイチャー メディスン」オンライン版に発表された。

肝臓ホルモン「ヘパトカイン」が運動の効果を無効に(科学技術振興機構(JST) 2017年2月28日)

掲載記事・図表の無断転用を禁じます。©2009 - 2025 SOSHINSHA All Rights Reserved.

「健診・検診」に関するニュース

- 2025年08月21日

- 歯の本数が働き世代の栄養摂取に影響 広島大学が新知見を報告

- 2025年07月07日

- 子供や若者の生活習慣行動とウェルビーイングの関連を調査 小学校の独自の取り組みを通じた共同研究を開始 立教大学と東京都昭島市

- 2025年06月27日

-

2023年度 特定健診の実施率は59.9%、保健指導は27.6%

過去最高を更新するが、目標値と依然大きく乖離【厚労省調査】 - 2025年06月17日

-

【厚労省】職域がん検診も市町村が一体管理へ

対策型検診の新項目はモデル事業で導入判断 - 2025年06月02日

- 肺がん検診ガイドライン19年ぶり改訂 重喫煙者に年1回の低線量CTを推奨【国立がん研究センター】

- 2025年05月20日

-

【調査報告】国民健康保険の保健事業を見直すロジックモデルを構築

―特定健診・特定保健指導を起点にアウトカムを可視化 - 2025年05月16日

- 高齢者がスマホなどのデジタル技術を利用すると認知症予防に 高齢者がネットを使うと健診の受診率も改善

- 2025年05月16日

- 【高血圧の日】運輸業はとく高血圧や肥満が多い 健康増進を推進し検査値が改善 二次健診者数も減少

- 2025年05月12日

- メタボとロコモの深い関係を3万人超の健診データで解明 運動機能の低下は50代から進行 メタボとロコモの同時健診が必要

- 2025年05月01日

- ホルモン分泌は年齢とともに変化 バランスが乱れると不調や病気が 肥満を引き起こすホルモンも【ホルモンを健康にする10の方法】