「身寄りがない人の入院及び医療に係る意思決定が困難な人への支援に関するガイドライン」を作成

全国約600施設に対して調査を実施し、現状を把握したうえで作成されたもの。認知症などで判断能力が不十分な人や、身寄りがない人が増加する中、判断能力や家族関係がどのような状態にあっても安心して必要な医療が受けられるよう、医療機関の具体的な対応方法などが示されている。

そのため「身元保証・身元引受等」や日常生活支援、死後事務などに関するサービス(以下、「身元保証等高齢者サポートサービス」)が増加。しかし、指導監督にあたる行政機関が必ずしも明確ではなく、利用者からの苦情相談についてもほとんど把握されていない、という指摘があった。

そこでガイドラインで、「身元保証・身元引受等」の機能や役割について整理し、「身元保証・身元引受等」がいないことを前提とした医療機関の対応方法を提示。患者に身寄りがいない場合でも医療機関や医療関係者が必要な医療を提供し、患者側も安心して医療を受けられることを目的としている。また、医療機関や医療従事者に成年後見人などの役割とその関わりの方法についても周知している。

ガイドラインでは医療機関が求める「身元保証・身元引受等」の機能・役割については

① 緊急の連絡先に関すること

② 入院計画書に関すること

③ 入院中に必要な物品の準備に関すること

④ 入院費等に関すること

⑤ 退院支援に関すること

⑥ (死亡時の)遺体・遺品の引き取り・葬儀等に関すること

と設定。

「医療機関における身寄りがない人への対応」として、「本人の判断能力が十分な場合」と「判断能力が不十分で、成年後見制度を利用している場合」、「判断能力が不十分で、成年後見制度を利用していない場合」に分けて、それぞれ①から⑥までの具体的な対応を解説している。

また「医療に係る意思決定が困難な場合に求められること」として、患者の判断能力が不十分な場合でも適切な医療を受けられるよう、医療機関としての対応を示すとともに、成年後見人などに期待される具体的な役割についても整理している。

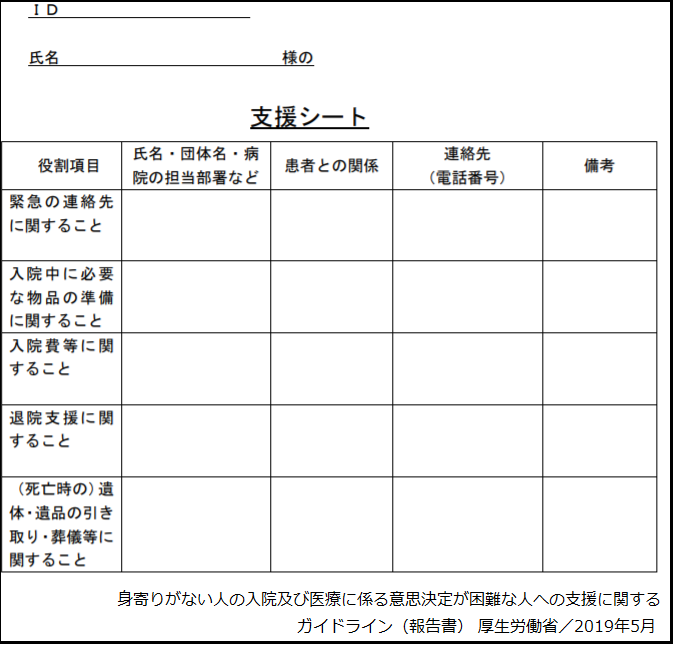

ガイドラインには「事例集」や「資料」のほか、実際に身寄りがない人が入院するときに活用できる「支援シート」も掲載。

厚生労働省では各自治体の介護保険・小売り者福祉担当部局、成年後見制度利用促進担当部局、地域包括支援センターなど関係機関や関係団体にも広く周知し、医療機関との連携を図るよう求めている。