ニュース

睡眠中は照明を消すべき? 寝室が明るいと動脈硬化が進行しやすくなる 平城京スタディ

2019年11月27日

寝ている間に寝室の明かりをつけたままにしておくと、動脈硬化が進行しやすくなり、心臓病や脳卒中を発症するリスクが高くなるという研究が発表された。

生体リズムが健康に及ぼす影響を研究

研究は、奈良県立医科大学疫学・予防医学講座の大林賢史氏らによるもので、詳細は科学誌「Environment International」オンライン版に掲載された。

「平城京スタディ」は、奈良県で実施されている、住環境や生活習慣が健康に及ぼす影響を調査するために、2010年に開始された大規模前向きコホート研究。

温度や光といった住環境因子と健康との関連について、ヒトを対象に調べている世界で類をみない研究だ。

同研究では、住環境に着目しているのに加え、生体リズムにも注目している。

昼と夜という24時間周期で繰り返される環境で進化してきた結果、ヒトには「サーカディアン(概日)リズム」という生理機能が備わっている。

光や温度は生体リズムに強く影響を及ぼすが、実生活でどれだけの影響が出ているかは明らかになっていない。

同研究では、サーカディアンリズムの指標として、メラトニン分泌量、体温リズム、身体活動量などを測定している。生体リズムに影響を及ぼす食事についても、新しい手法を用いて調査している。

夜間の寝室を明るくしていると動脈硬化が進展

今回の研究は、夜間の寝室の明るさと動脈硬化の進行の関連を、縦断的に研究したものだ。

研究チームは、「平城京スタディ」に登録されている60歳以上の地域住民を追跡調査し(観察期間中央値34ヵ月)、動脈硬化の指標である頸動脈IMT(首の動脈の血管壁の厚さ)を測定した。

対象者は989人で、平均年齢71.4±6.9歳、観察開始時の頸動脈IMTは、平均IMTが0.88±0.15mm、最大IMTが1.10±0.32mmだった。

寝室の明るさを照度計で測定し、対象者を4群に分け、頸動脈IMTに差が出るかを比較した。寝室の明るさは、もっとも暗い第1四分位群が平均0ルクス、第2四分位群は0.3ルクス、第3四分位群は1.6ルクス、もっとも明るい第4四分位群は9.3ルクスだった。

その結果、夜間の寝室が明るい群で有意に頸動脈の平均IMTが厚くなり、最大IMTも厚くなることが分かった。

夜間の寝室の明るさがもっとも暗い群ともっとも明るい群で、頸動脈最大IMTに0.083mmの差がみられた。これまで研究から、この差は心筋梗塞を10.0%、脳梗塞を11.6%増加させるとみられる。

年齢や肥満、喫煙、高血圧、2型糖尿病など、既知の動脈硬化の危険因子の影響を取り除いても、この関連は明らかだった。

夜の明かりがサーカディアンリズムを乱す

夜間の寝室の明るさが動脈硬化を進行させるメカニズムとして、サーカディアンリズムが乱れることで、血管内皮の機能が低下し、交感神経活性が亢進し、血管拡張作用のあるメラトニンの分泌が低下することなどが考えられる。

夜の不適切な明るさは「光害」としてサーカディアンリズムを乱す可能性があり、これまでにも夜勤労働者で肥満や高血圧、2型糖尿病のリスクが高いことが報告されている。

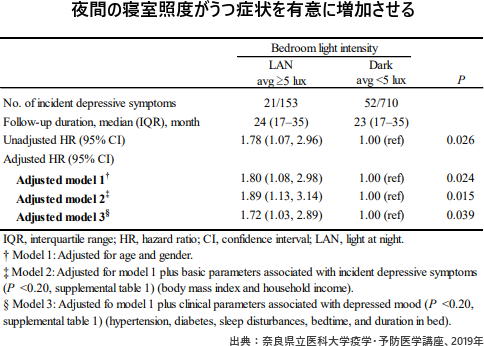

「平城京スタディ」の過去の研究では、夜間に寝室を明るくしておくと、うつ症状が増えることも明らかになっている。

うつ症状の発症を増やすのは、夜間に光を浴びること以外にも、就寝前のテレビ視聴や、寝室に差し込む朝日などが考えられるという。

「私たちが無意識に浴びている光は、サーカディアンリズムや健康に影響を及ぼす可能性があります。現代人は屋内生活で日中に浴びる光が少なく、夜間は人工照明などで浴びる光が多くなっています。このような自然と異なる光の浴び方が健康に及ぼす影響は大きいと考えられます」と、研究者は述べている。

「夜間の就寝時には、転倒しない程度に部屋を暗くして寝ることが大事です」と、アドバイスしている。

Indoor light pollution and progression of carotid atherosclerosis: A longitudinal study of the HEIJO-KYO cohort(Environment International 2019年12月)

掲載記事・図表の無断転用を禁じます。©2009 - 2025 SOSHINSHA All Rights Reserved.

「健診・検診」に関するニュース

- 2025年08月21日

- 歯の本数が働き世代の栄養摂取に影響 広島大学が新知見を報告

- 2025年07月07日

- 子供や若者の生活習慣行動とウェルビーイングの関連を調査 小学校の独自の取り組みを通じた共同研究を開始 立教大学と東京都昭島市

- 2025年06月27日

-

2023年度 特定健診の実施率は59.9%、保健指導は27.6%

過去最高を更新するが、目標値と依然大きく乖離【厚労省調査】 - 2025年06月17日

-

【厚労省】職域がん検診も市町村が一体管理へ

対策型検診の新項目はモデル事業で導入判断 - 2025年06月02日

- 肺がん検診ガイドライン19年ぶり改訂 重喫煙者に年1回の低線量CTを推奨【国立がん研究センター】

- 2025年05月20日

-

【調査報告】国民健康保険の保健事業を見直すロジックモデルを構築

―特定健診・特定保健指導を起点にアウトカムを可視化 - 2025年05月16日

- 高齢者がスマホなどのデジタル技術を利用すると認知症予防に 高齢者がネットを使うと健診の受診率も改善

- 2025年05月16日

- 【高血圧の日】運輸業はとく高血圧や肥満が多い 健康増進を推進し検査値が改善 二次健診者数も減少

- 2025年05月12日

- メタボとロコモの深い関係を3万人超の健診データで解明 運動機能の低下は50代から進行 メタボとロコモの同時健診が必要

- 2025年05月01日

- ホルモン分泌は年齢とともに変化 バランスが乱れると不調や病気が 肥満を引き起こすホルモンも【ホルモンを健康にする10の方法】