厚生労働省は2018年「国民健康・栄養調査」の結果を発表した。

男性20歳以上の3人に1人超が肥満で、コレステロールについても目標を達成していないことが明らかになった。高齢者の「低栄養傾向」も多いことが示された。

男性の3人に1人が肥満 高齢者の「低栄養傾向」も課題に

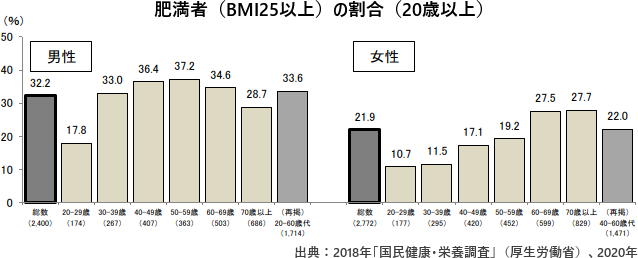

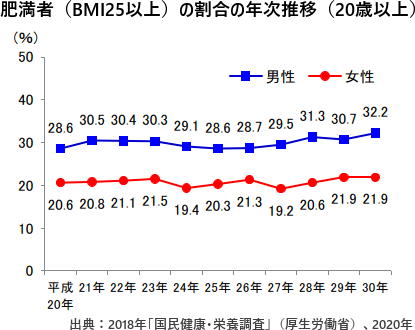

BMI(体格指数)が25以上の肥満の割合は、男性で32.2%、女性で21.9%に上る。肥満者が多い年齢層は、男性では30歳代(33.0%)、40歳代(36.4%)、50歳代(37.2%)、60歳代(34.6%)、女性では50歳代(19.2%)、60歳代(27.5%)、70歳以上(27.7%)。

「健康日本21」(第二次)では、20〜60歳の男性の肥満の割合を28%に抑えることを目標にしているが、現状は32.2%で目標に達していない。

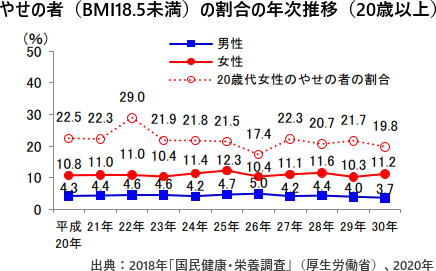

BMI(体格指数)が18.5未満のやせの割合は、男性で3.7%、女性で11.2%。若い女性でやせが多く、20歳代女性のやせの割合は19.8%に上る。

若年女性のやせについて、「骨量減少、低出生体重児出産のリスクなどとの関連がある」として、20歳代女性のやせの者の割合を20%に抑えることを目標としている。

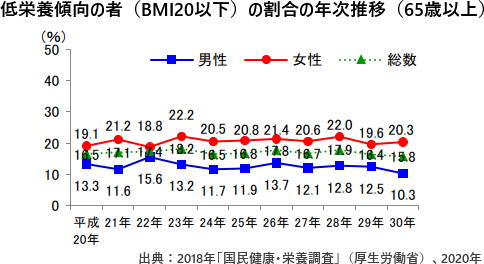

65歳以上の高齢者の「低栄養傾向」(BMIが20以下)の割合は男性では10.3%、女性では20.3%で、男女とも85歳以上で高く、男性で15.1%、女性で27.5%に上る。

BMIが20以下の低栄養傾向は、要介護や総死亡のリスクを高めることから、「健康日本21」(第二次)では、22%に抑えることを目標にしており、現状は15.8%で目標に達している。

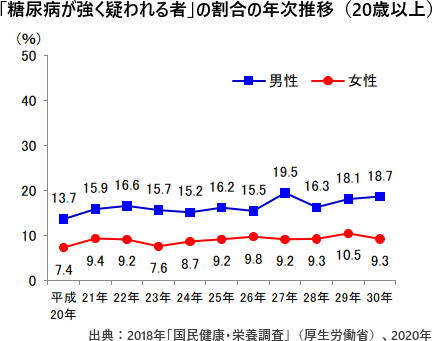

男性の18.7%、女性の9.3%が「糖尿病」

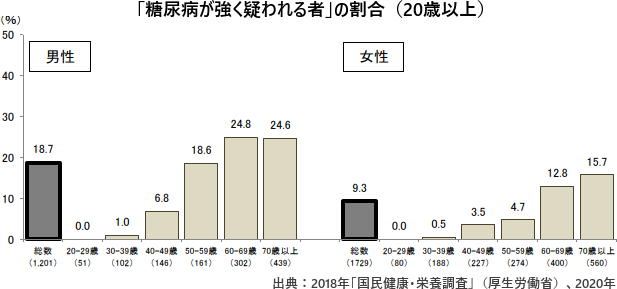

2018年「国民健康・栄養調査」によると、「糖尿病が強く疑われる」人の割合は、男性の18.7%、女性の9.3%。前年度に比べ、男性で0.6ポイント増え、女性で1.2ポイント減った。

この調査では、HbA1cの測定値が6.5%以上(NGSP値)、または糖尿病治療を受けていると、「糖尿病が強く疑われる」と判定される。

年齢層別にみると、男女のいずれでも、「糖尿病が強く疑われる」人の割合は年齢が上がるにつれて上昇する。男性の50歳代で18.6%、60歳代で24.8%、70歳以上で24.6%、女性の50歳代で4.7%、60歳代で12.8%、70歳以上で15.7%に上る。

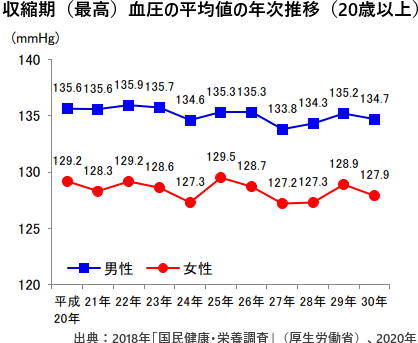

成人男性の36%、成人女性の26%が高血圧

血圧についてみると、収縮期(最高)血圧の平均値は、男性で134.7mmHg、女性で127.9mmHg。最高血圧の目標は、40〜89歳で男性134mmHg、女性 129mmHgで、女性ではほぼ目標に達している。

また、最高血圧が140mmHg以上の人の割合は、男性で36.2%、女性で26.0%。年齢調整してみると男女ともに緩やかに減少している。

日本高血圧学会は血圧の値が最高血圧/最低血圧のどちらか一方、あるいは両方が140/90mmHg以上になる場合を高血圧としている。

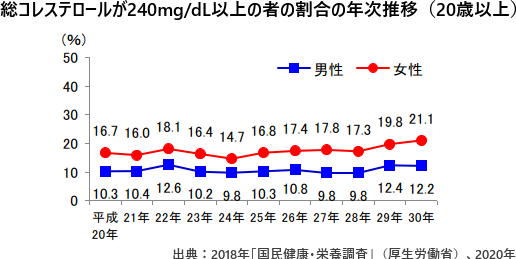

女性の5人に1人超が高コレステロール

脂質についてみると、総コレステロールが240mg/dL以上の人の割合は、男性で12.2%、女性で21.1%となっている。前年度に比べ、男性で0.2ポイント減少し、女性で1.3ポイント増加した。総コレステロール値が240mg/dL以上の人の割合を、男性で10%、女性で17%に抑えるのが目標。

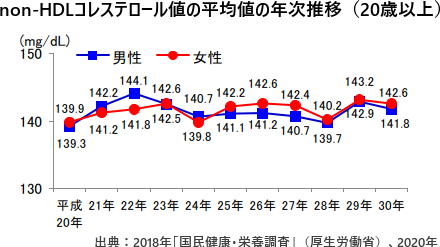

non-HDLコレステロールは、総コレステロールから善玉のHDLコレステロールを引いた値で、動脈硬化を引きおこすすべてのコレステロールをあらわす。non-HDLコレステロールの平均値は、男性で141.8mg/dL、女性で142.6mg/dL。日本動脈硬化学会のガイドラインでは、170mg/dL以上であれば「高non-HDL-C血症」、150~169mg/dLは「境界域高non-HDL-C血症」と診断される。

総コレステロールやnon-HDLコレステロールが高くなると、動脈硬化、心筋梗塞、脳梗塞などの循環器疾患リスクが高まる。「成人女性のほぼ2割が高コレステロール」という状況は望ましくない。non-HDLコレステロールを下げるのも目標のひとつで、保健指導の課題はまだ多いといえる。

平成30年「国民健康・栄養調査」の結果(厚生労働省 2020年1月14日)

調査は2018年11月に実施。対象となったのは2018年国民生活基礎調査から層化無作為抽出した300単位区内の全世帯・世帯員。調査対象世帯数は5,032世帯で、身体状況調査の集計数は6,234人、生活習慣調査の集計数は6,554人。