【新型コロナウイルス】テレワークや在宅勤務が急増 生活や健康にどんな影響が

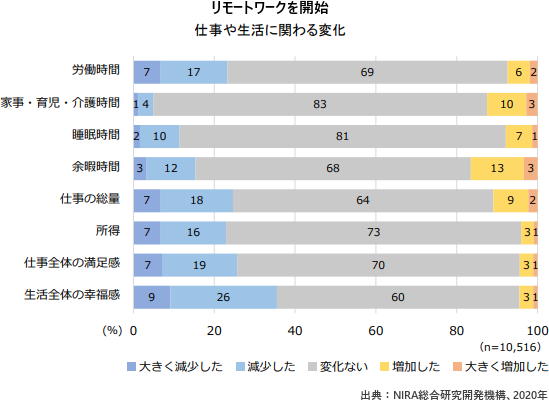

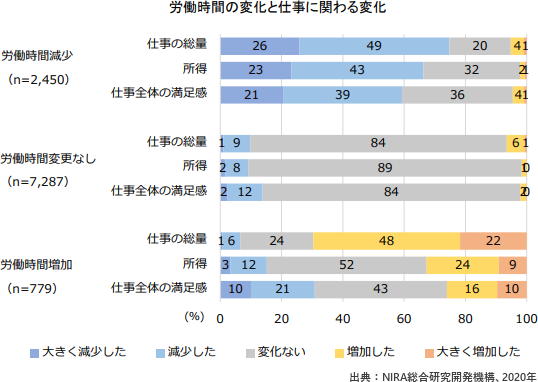

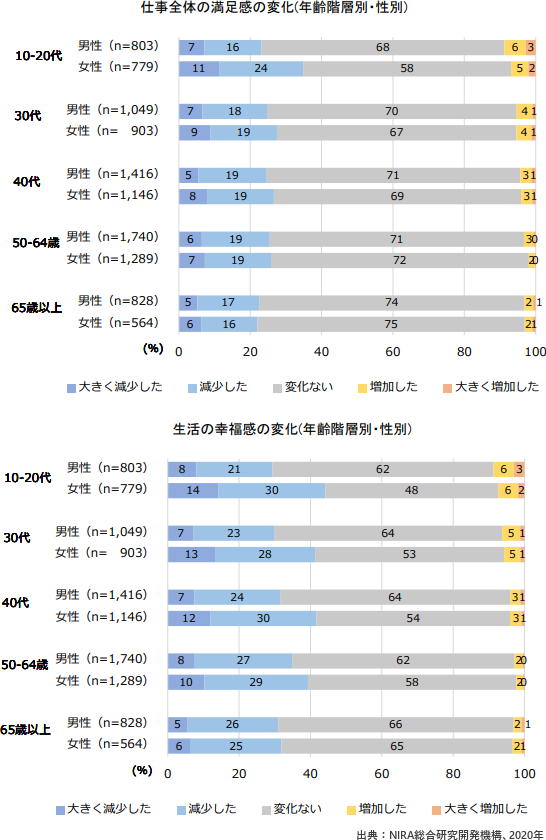

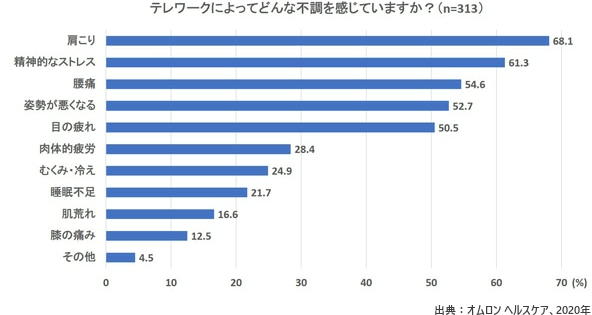

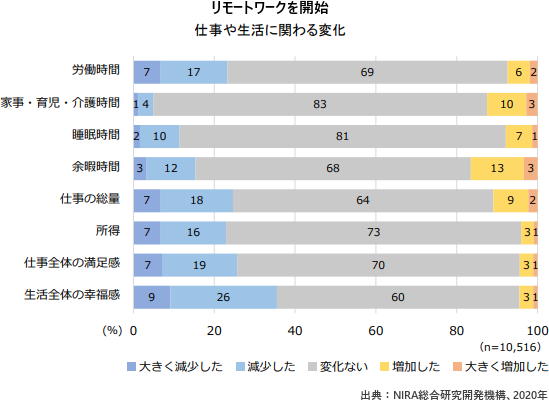

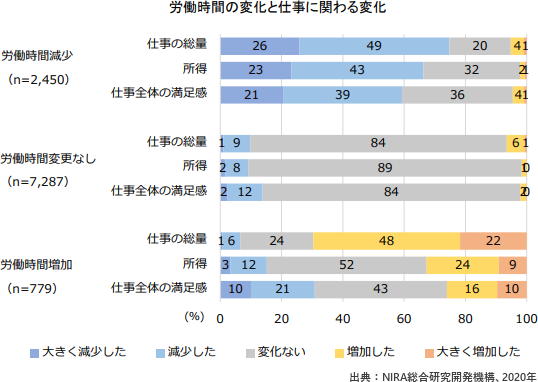

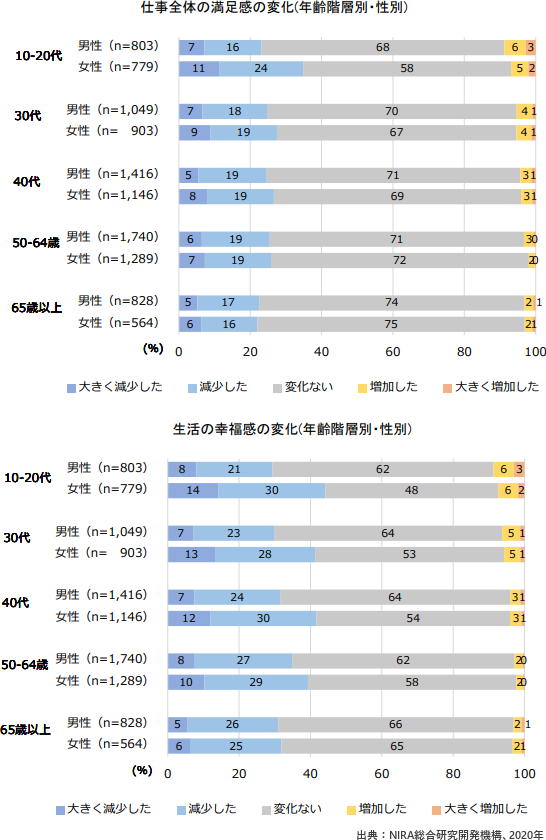

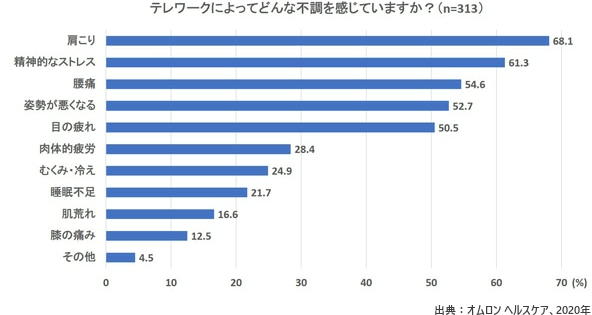

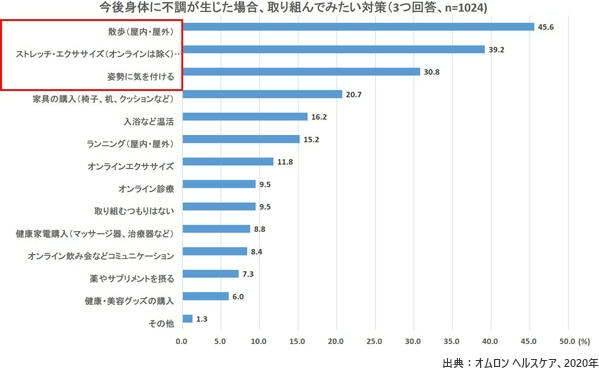

テレワークを実施している人の多くで社会経済的な負の影響があらわれ、また体の不調を感じている人が多いことが明らかになった。

NIRA 総合研究開発機構

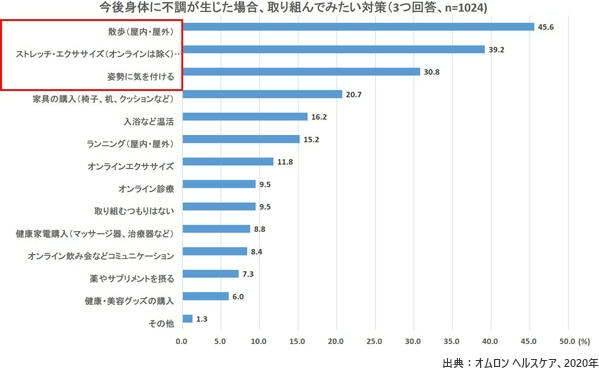

オムロンヘルスケア

本サイトに掲載されている記事・写真・図表の無断転載を禁じます。

毎年4月24日から30日は世界予防接種週間です。世界予防接種週間は、世界中で多くの幼い命を守っているワクチンの重要性について再認識してもらうために設けられています。 関連リンク 予防接種(ユニセフHP)

International Labour Organization(ILO)は4月28日を労働安全衛生世界デーとして、労働災害及び職業病の予防の大切さに注意を喚起する日としています。 関連リンク International Labour Organization(ILO)

厚生労働省は、夏季中の気温の高い日が続く時期に備え、地方自治体と連携して、特に高齢者など熱中症にかかりやすい方々を中心に、こまめな水分補給、エアコン等の使用などの予防法について普及啓発・注意喚起の取組を推進しています。また、職場における熱中症予防対策を徹底するため、労働災害防止団体などと連携し、5月から9月まで(重点取組期間:7月)「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」を実施しています。 関連リンク 熱中症関連情報(厚生労働省) STOP!熱中症 クールワークキャンペーン(中央労働災害防止協会) 熱中症環境保健マニュアル(環境省)

厚生労働省では、子どもや家庭、子どもの健やかな成長について国民全体で考えることを目的、毎年5月5日の「こどもの日」から1週間を児童福祉週間と定め、児童福祉の理念の普及・啓発のための各種行事を行っています。平成29年度標語は「できること たくさんあるよ きみのてで」。 関連リンク 児童福祉週間(厚生労働省)

毎年5月12日は、近代看護を築いたフローレンス・ナイチンゲールの誕生日にちなみ「看護の日」に制定されています。そして、12日を含む週の日曜日から土曜日までが「看護週間」です。メインテーマは「看護の心をみんなの心に」。気軽に看護にふれていただける楽しい行事が、全国各地で行われます。なお、国際看護師協会では、5月12日を「国際看護師の日」に定めています。 関連リンク 看護の日(日本看護協会)