認知機能と腸内細菌は強く関連することを、国立長寿医療研究センターが明らかにした。

認知症の患者の糞便では乳酸値が低下しており、腸内で善玉菌が減り、悪玉菌が増えている可能性がある。

腸内細菌の代謝産物を調べることが、認知症を予測する新たな方法になるかもしれない。

腸内細菌と認知機能との関連を解析

近年、腸内細菌は消化管の病気や免疫などの身体システムに影響することが分かってきた。研究グループは以前、認知症の有無により腸内細菌の組成(腸内細菌叢)が大きく変化するという知見を発表しているが、腸内細菌が認知機能にどのように影響するかについては分かってない。

そこで研究グループは、同センターもの忘れ外来を受診した患者の便検体を収集し、バイオバンクに保存された臨床情報を活⽤して、腸内細菌と認知機能との関連を解析した。

研究は、国立長寿医療研究センターもの忘れセンターの佐治直樹副センター長が、東北大学、久留米大学、テクノスルガ・ラボの協力を得て行ったもの。研究成果は、「Scientific Reports」に掲載された。

認知症の病態解明や治療薬の開発などを目標に、2016年から同センターを中心にオレンジレジストリ研究が開始され、認知症制圧のためのさまざまな研究が展開されている。今回の研究も、認知症に関する現在進行中の臨床研究の1つ。

関連情報

腸内細菌の代謝産物を解析 腸内細菌叢を知る手段に

糞便を調べることで、腸内細菌叢を知ることができる。糞便は1gあたり1,000億個の細菌が高密度に含まれているという。

研究グループは、検便サンプルを同センター・バイオバンクに収集し、腸内細菌の数や集団サイズ、経時な変化などが分かるT-RFLP法と呼ばれる検査で解析し、液体クロマトグラフィーなどで代謝産物の濃度を測定。そして、代謝産物と認知症との関連について統計学的に分析した。

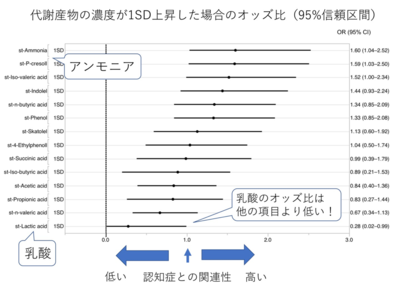

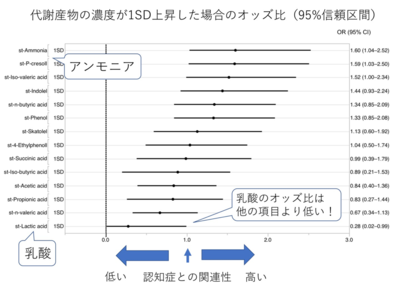

その結果、アンモニアなどの代謝産物は認知症において有意に増加し(オッズ比1.6倍)、乳酸は減少していた(オッズ比0.3倍)。これらの関連は、多変量解析によって既知の危険因子を調整しても同様の傾向だった。

このことは、年齢などのよく知られている認知症の危険因子とは独立して、糞便中のアンモニアや乳酸が認知症と関係することを示唆している。

アンモニアなど有機酸の⾼値は認知症と有意に関連している

⿊線が1.0より⼤きく表⽰されるほど認知症との関連が強く、1.0未満の範囲は認知症と関連するリスクが減少する。

アンモニア⾼値は認知症と有意な関連を⽰し、乳酸⾼値は認知症と関連するリスクが減少することが⽰された。

出典:国立長寿医療研究センター、2020年

認知症の人の腸内では善玉菌が減っている?

ヒトの腸内には、100兆個もの腸内細菌が住んでおり、体調や健康状態と密接な関わりをもっていると考えられている。

アンモニアなどの腐敗産物が増加するのは、これを産生する悪玉の腸内細菌が増えているからだと考えられる。一方、乳酸はビフィズス菌などの善玉菌が作りだすもので、腸内の善玉菌の増殖を助け、悪玉菌が増えるのを抑えている。

とくに、認知症で糞便中の乳酸が低下していたという新しい発見は、認知症の新たな予防法の開発への糸口になる可能性がある。

研究グループは現在、東北大学の都築毅准教授と共同で、食事や栄養と腸内細菌の関連についても解析中だという。

オレンジレジストリ研究は、認知症に関する研究基盤になっており、今後もこれを利活用した研究の推進が期待される。

国立長寿医療研究センター もの忘れセンター

Relationship between dementia and gut microbiome-associated metabolites: a cross-sectional study in Japan(Scientific Reports 2020年5月18日)