高齢者の食物の誤嚥による窒息死は、1月1日にもっとも多く、場所としては家が、年齢としては75歳以上に多いことが、筑波大学の調査で明らかになった。

「食物の誤嚥による窒息死を減らすためには、高齢者に対し、特に新年に注意を喚起することが望まれます」と、研究グループは述べている。

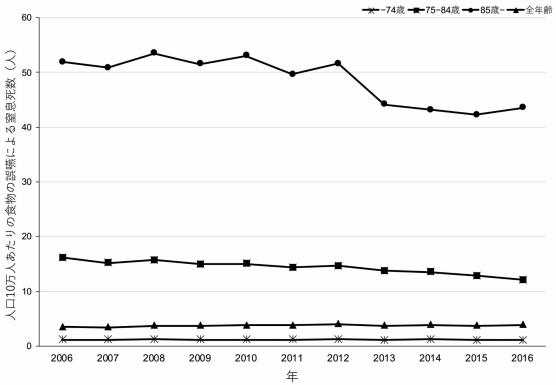

誤嚥による窒息死の割合は減少してきた

嚥下(ごえん)障害は、高齢者医療で重要なテーマになっている。加齢とともに人間の嚥下機能は低下し、食物の誤嚥による窒息も起こりやすくなる。急速に高齢化が進む中、食物の誤嚥による窒息の増加が懸念されている。

誤嚥による死亡数は、毎年おおむね4,000人台で推移しているが、75歳以上の人口あたりの発生割合は近年は減少している。研究グループはこれについて「注目に値する」と評価。

行政やマスメディアが食物の誤嚥による窒息の危険について広報しており、医療機関や高齢者施設ではスクリーニング検査も行われている。「さまざまな対策により、誤嚥に対する理解が徐々に進んでいる可能性がある」と指摘。

年齢別にみた食物の誤嚥による窒息死の発生割合の推移

出典:筑波大学医学医療系ヘルスサービスリサーチ分野/ヘルスサービス開発研究センター、2020年

一方で「高齢化の進行とともに、今後は食物の誤嚥による窒息は増加することが懸念される」とし、高齢者に対して「注意を喚起していくことが望まれる」としている。

研究グループは、どのような状況や場所で誤嚥が発生しているかを明らかにすれば、効果的な対策ができると考え、日本全国での食物の誤嚥による窒息死の実態を、経時的変化、地域差を含めて調査した。

研究は、筑波大学医学医療系ヘルスサービスリサーチ分野/ヘルスサービス開発研究センターの田宮菜奈子教授、岩上将夫助教、谷口雄大・同大学院博士課程1年らの研究グループによるもの。研究成果は、「Journal of Epidemiology」でオンライン版に掲載された。

誤嚥による窒息死は、75歳以上の後期高齢者に多く、半数以上が家で発生

研究グループは、人口動態調査死亡票のデータ(2006〜2016年分)を2次的に活用し、研究を実施。ICD-10にしたがい、食物の誤嚥による窒息死とされた5万2,366人を解析対象とした。

解析では、食物の誤嚥による窒息死について、性別、年齢、発生場所、死亡年月日を分析し、標準化死亡比を用いて都道府県ごとの人口の年齢構成の違いを調整し、食物の誤嚥による窒息死の発生割合を都道府県間で比較した。

その結果、食物の誤嚥による窒息死数は毎年おおむね4,000人台で推移していることが分かった。発生割合は75〜84歳では10万人当たり16.2人(2006年)から12.1人(2016年)へと、85歳以上では10万人当たり53.5人(2008年)から43.6人(2016年)へ減少していることも分かった。

また、解析対象5万2,366人(年齢の中央値82歳、男性割合53%)のうち、57%(5万2,366人中の2万9,777人)が家で、18%(5万2,366人中の9,488人)は老人ホームなどの居住施設で発生していることが明らかになった。

発生場所に占める居住施設の割合は年齢とともに上昇し、65〜74歳では8.4%(1万4,148人中の1,183人)、75〜84歳では16%(1万6,513人の2,595人)、85歳以上では26%(2万1,705人中の5,710人)だった。

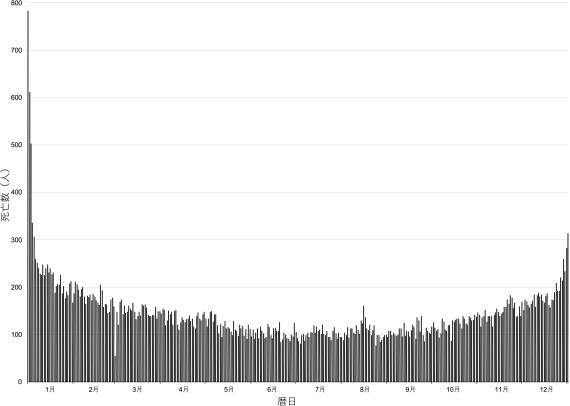

誤嚥による死亡数がもっとも多いのは1月1日

さらに、2006〜2016年のデータを解析した結果、暦日の中でもっとも死亡数が多かったのは1月1日、次いで1月2日、1月3日であることが分かった。標準化死亡比は、新潟県で最大(1.38)、京都府で最小(0.60)だった。

「食物の誤嚥による窒息死が、75歳以上の後期高齢者に多く、また場所としては家、時期としては1月1日〜3日に多い実態を全国規模で明らかにした意義は大きい」と、研究グループは述べている。

原因食物の種類は今回用いたデータに含まれていないが、「日本では正月に餅を食する習慣があり、餅が原因となっている可能性が高い」と指摘。「高齢者への注意喚起を、とくに新年に行うことが望まれる」と強調している。

暦日ごとにみた食物の誤嚥による窒息死数(2006~2016年の合計)

出典:筑波大学医学医療系ヘルスサービスリサーチ分野/ヘルスサービス開発研究センター、2020年

筑波大学医学医療系ヘルスサービスリサーチ分野

Epidemiology of food choking deaths in Japan: Time trends and regional variations(Journal of Epidemiology 2020年6月13日)