日本人では、体格指数(BMI)が低く、肥満でない人でも、NAFLD(非アルコール性脂肪性肝疾患)が多くみられる。

体重は基準範囲であっても、内臓脂肪がたまっていて、筋肉が減っている人は、「非肥満NAFLD」であるおそれがある。

治療しないで放置していると、肝臓の病気が進展し、肝不全や肝臓がんの危険性が高まる。

「食事で体脂肪を減らし、運動で筋肉を増やすことが大切」という研究が発表された。

日本人は痩せていても脂肪肝になりやすい

肝臓の病気は古くは、アルコールの飲み過ぎによる脂肪肝や肝炎か、B型肝炎やC型肝炎などのウイルス性肝炎がほとんどだと考えられていた。しかし近年、アルコールをそれほど飲まず、肝炎ウイルスにも感染していない人の中にも、脂肪肝や肝炎が少なくないことが分かってきた。その多くは、2型糖尿病や脂質異常症、肥満・メタボリックシンドロームにともなうものだ。

こうした、アルコールの飲み過ぎによるものではない脂肪肝や、それによって起こる肝臓の病気は、「非アルコール性脂肪性肝疾患(NAFLD)」と呼ばれている。健康診断を受ける成人の2~3割がNAFLDだとみられている。

NAFLDは初期の段階では自覚症状はほとんどない。しかし、肝炎の状態が長く続くほど肝硬変になりやすく、肝硬変に進行すると肝不全や肝臓がんの危険性が高まり、命に関わってくる。

日本人を含むアジア人は、欧米人、ラテン人、アフリカ人などに比べて、NAFLDの有病率が高いと報告されている。日本人は痩せていても脂肪肝になりやすい傾向がある。

これまでの研究で、体格指数(BMI)が低く、肥満でない人でも、NAFLDは多くみられることが分かっている。そうした非肥満NAFLDで、肝臓に脂肪が蓄積しやすくなるメカニズムは解明されていなかった。また、肥満でない人がNAFLDを発症する要因は、肥満の人のそれとは異なると考えられている。

肥満でないNAFLDの人は、内臓脂肪が増え、筋力が低下

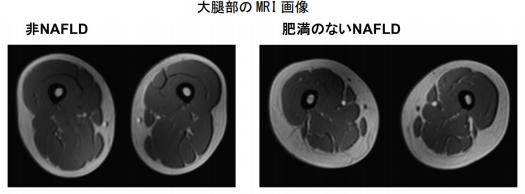

筑波大学の研究で、非肥満NAFLDでは、内臓脂肪の増加に加えて、骨格筋量と筋力の減少および筋組成の劣化、すなわち「プレサルコペニア(サルコペニア前段階)」と、これに関連する糖代謝の異常が大きく関わっていることが明らかになった。

「サルコペニア」は、筋肉量の低下に加え、筋力の低下や身体機能の低下のいずれかが認められる状態。プレサルコペニアはその予備群の段階だ。

筑波大学医学医療系の正田純一教授らの研究グループは、同大附属病院内つくばスポーツ医学健康センターの肝臓生活習慣病外来に通院するNAFLD患者を対象に、性別・体格指数(BMI)別に層別化して、非肥満NAFLD患者の症状について解析した。

研究グループは、19~82歳のNAFLD患者404人を対象に、体格指数(BMI)により、(1)非肥満NAFLD(BMI 25未満)、(2)肥満NAFLD(BMI 25以上30未満)、(3)高度肥満NAFLD(BMI 30以上)に分け、NAFLDのない人などと比較した。

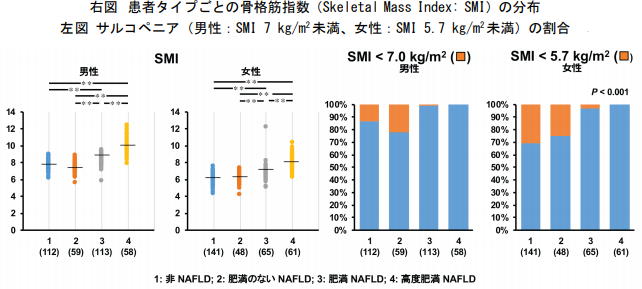

その結果、非肥満NAFLDの人は、男性の25.7%、女性の27.6%に上り、とくに高年齢の人で高い割合でいることが分かった。詳しく調べたところ、非肥満NAFLD患者では、肥満NAFLDと高度肥満NAFLDに比べて、男女ともに骨格筋量が少ないことが分かった。

出典:筑波大学医学医療系、2020年

内臓脂肪型肥満のある人は要注意

非肥満NAFLD患者は、体重は基準範囲であっても、内臓脂肪型肥満が多く、男性の59%、女性の44%で、内臓脂肪型肥満が認められた。また、四肢筋量と下肢筋力の低下と、筋肉の脂肪化がみられた。

非肥満NAFLD患者では、血糖を下げるインスリンが効きにくくなるインスリン抵抗性の度合いは軽かった。しかし、脂肪性肝炎(NASH)患者の特定に用いるスコアで計算すると、男性の9%、女性の33%で線維化が進んでおり、NASHに移行するおそれがあることが分かった。

さらに、非肥満NAFLD患者は、肥満もNAFLDもない人に比べて、骨格筋の量は同じくらいだったが、とくに女性で筋肉の脂肪化が進んでおり、握力や膝伸展筋力などの筋力が低下していた。体脂肪量、内臓脂肪面積、ウエストヒップ比の値も高かった。

出典:筑波大学医学医療系、2020年

食事で体脂肪を減らし、運動で筋肉を増やすことが大切

研究グループは、非肥満NAFLDの肝脂肪の蓄積に影響する因子として、▼内臓脂肪面積、▼HbA1c(1~2ヵ月の血糖値の平均を表す値)、▼ミオスタチン、▼レプチンであることを突き止めた。

ミオスタチンは、主に骨格筋で合成され、その再生を抑制するタンパク質。ミオスタチンが増えると、筋肉量は減少する。また、レプチンは、内臓脂肪組織で作られる、食欲の抑制とエネルギー代謝の調節に関わるタンパク質。

出典:筑波大学医学医療系、2020年

研究グループは、非肥満NAFLDを予防・治療するために、▼適切なダイエットにより体脂肪を減らすこと、▼タンパク質の摂取量を増やし、運動をすることで、脂肪のない良質な筋肉を作り出すこと、▼内臓脂肪と筋肉のバランスを良好に保つことが大切だとしている。

「今後、医療チームによる積極的な食事および運動指導を行い、体組成異常の改善を介した肝臓リハビリテーションを展開していくことが必要となります」としている。

筑波大学 医学医療系

Clinical and Anthropometric Characteristics of Non-obese NAFLD Subjects in Japan (Hepatology Research 2020年6月29日)