「グレリン」は胃から分泌される食欲ホルモン。「グレリン」の発見により、胃が食物の消化だけでなく、エネルギー代謝や成長ホルモンの分泌調節といった重要な働きもしていることが明らかになってきた。肥満や摂食障害の治療でも、グレリンの働きを利用する試みが始められている。

食欲ホルモン「グレリン」が肥満や糖尿病に影響

「グレリン」は胃から分泌される食欲ホルモンで、食欲亢進や脂肪蓄積などの生理作用があり、肥満やメタボリックシンドローム、2型糖尿病など、さまざまな病気に影響している。

空腹になると胃から血液中に「グレリン」が分泌され、血液を流れた「グレリン」が脳の摂食調節部位に作用することで、食欲が刺激され、空腹感が生まれる。

「お腹が空いた」という感覚は、血液中に分泌された「グレリン」が脳を刺激することによって生まれる。グレリンに異常が起こると、食事をした後でも短時間で食欲を感じやすくなるなど、肥満やメタボの発症リスクが高まると考えられている。

食事のリズムが崩れると運動不足に

「グレリン」は、1999年に久留米大学分子生命科学研究所の児島将康教授らが発見した。同大学の研究グループが発表した2019年の研究では、「グレリン」はドーパミンと関係が深い脳内報酬系に作用し、運動へのモチベーションを高めていることが明らかになった。

この研究は、同大医学部内科学講座、動物実験センター、分子生命科学研究所、バイオ統計センター、人間健康学部(スポーツ医科学科)などが、それぞれの専門の垣根を越え共同で行ったもの。

「グレリン」が欠損しているマウスは、摂食には影響がないものの、自発的な運動量が少ないことが判明した。運動量が低下しているグレリン欠損マウスに、食事のリズムに合わせて「グレリン」を投与したところ、運動量が回復することが明らかになった。

食事のリズムを良くすれば運動への意欲も高まる

末梢組織から中枢に運動のモチベーションを伝えるシグナル分子/経路があり、運動へのモチベーションには、中枢だけでなく末梢組織である胃も、重要な役割を果たしている可能性があるという。

運動へのモチベーションは、食欲ホルモンである「グレリン」が分泌される空腹時に高まるため、食事のリズムを正せば、「グレリン」の分泌リズムも改善し、運動に対する意欲も高まる。逆に、食事のリズムが崩れると、運動に対する意欲が低下し、運動不足になるおそれがある。

グレリン受容体の立体構造を解明

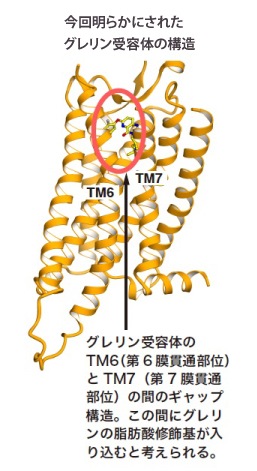

児島将康教授らの研究グループは2020年には、食欲ホルモンである「グレリン」の受容体の立体構造を世界ではじめて明らかにした。「グレリン」と同じ作用を示す薬の開発も進められている。

この研究は、久留米大学分子生命科学研究所の椎村祐樹助教、児島将康教授、京都大学大学院医学研究科の岩田想教授らによるもの。

「グレリン」はアミノ酸が28個のペプチドの部分と、オクタン酸という脂肪酸とが合体した構造をしており、しかもペプチドと脂肪酸との結合がないと、食欲を刺激する活性を示さない。

研究グループは、この「グレリン」が結合する細胞表面にあるグレリン受容体の構造を、X線結晶構造解析によって明らかにした。

なぜ「グレリン」は脂肪酸がないと活性を示さないのかは不明だったが、今回の研究でグレリン受容体の立体構造が明らかになり、この謎が解明された。

グレリン受容体は細胞膜を貫通する領域が7つあり、そのうち第6番目と第7番目の膜貫通領域の間が広いギャップ構造(クレバス)になっていることが分かった。この中に「グレリン」の脂肪酸装飾基が入り込む。

グレリン受容体はペプチドホルモン受容体と脂質受容体の両方の性質ももつハイブリッド型の受容体であることが明らかになった。グレリン受容体の立体構造を明らかにすることで、この受容体に結合して「グレリン」と同じ作用を示す新しい化合物の合成が可能になる。

体重減少や食欲不振症の治療への応用も期待

多くの進行がん患者にみられる食欲不振、体重減少、筋肉量の減少、全身衰弱、倦怠感を特徴とした進行性の消耗性疾患の治療に、「グレリン」を応用することが考えられている。

現在、グレリン受容体に結合して「グレリン」と同じ作用を示す化合物として、経口グレリン様作用薬である「アナモレリン」の開発が進められている。

「グレリン」はがその受容体に結合すると、体重、筋肉量、食欲、代謝を調節する複数の経路が刺激される。「アナモレリン」の臨床試験では、がん悪液質の患者での体重および筋肉量の増加、食欲の増加効果があることが示され、新薬としての申請が行われている。

臨床試験では体重や筋肉の増加、食欲亢進作用が確認された。「アナモレリン」が承認され、すべての種類のがんに対して処方が可能になれば、がん悪液質の患者の治療に大きく役立つと考えられている。

さらに将来的には、がん悪液質による食欲不振だけでなく、さまざまな疾患による食欲不振や体重減少にも応用できる可能性がある。

「グレリン受容体の立体構造の解明によって、私たちが食欲刺激ホルモンのグレリンを発見して以来の謎だった、脂肪酸修飾の役割がようやく分かってきました。さらに研究を進め、がん悪液質への治療応用などに結びつけていきたいと思います」と、児島教授はコメントしている。

久留米大学分子生命科学研究所

Voluntary exercise is motivated by ghrelin, possibly related to the central reward circuit(Journal of Endocrinology 2020年1月)

Structure of an antagonist-bound ghrelin receptor reveals possible ghrelin recognition mode(Nature Communications 2020年8月19日)