新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の拡大が止まらない。欧州や米国の各地でCOVID-19がふたたび猛威をふるっている。

日本でもCOVID-19とインフルエンザの同時流行が懸念されている。

COVID-19に対策するために、いま何が必要か、最新の情報からご紹介する。

新型コロナウイルスの巧妙な生存戦術

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に感染した人の数は10月27日現在で、世界中で4,300万人以上に上り、110万人以上が死亡している。COVID-19に感染すると、一部の人が他の人よりも重症化しやすいことが知られている。それは、肥満者と高齢者だ。

なぜ、肥満者と高齢者は重症化しやすいのか? 英ケンブリッジ大学医学部免疫学のポール レーナー教授は、COVID-19はSARSコロナウイルスやインフルエンザと異なり、感染して症状があらわれ体調が悪くなる1日以上前に感染力が高くなると説明している。

感染してもそれに気付かず、新型コロナウイルスを他の人に感染させている可能性がある。これはウイルスとしては、感染を広げるための非常に優れた戦術となる。

「あなたがこのウイルスに感染しても、そのときはまだ気分が悪くなっておらず、自覚症状がないために、外出して飲食店や酒場や、教会や、職場や学校に行ってしまうおそれがあります」。

新型コロナウイルスは免疫応答を抑制する

COVID-19の病徴のひとつに、インターフェロン応答が抑制されることが報告されている。インターフェロン応答は生体の免疫応答のひとつで、ウイルス感染を感知しそれを伝えるためのインターフェロンという物質を産生するというものだ。

感染症の原因となるウイルスは、身体の中に入ると細胞の中に入り込む。そして細胞の中で自らのコピーを複製させることで、ウイルス量を増やし、周囲の細胞へと広がっていく。

これに対し、身体の中には外敵から身体を守るための免疫システムがある。多くの免疫物質や免疫細胞が関わっており、外敵を見つけると駆除しようとする。インターフェロンはウイルス駆除の働きをする免疫物質のひとつだ。

しかし、新型コロナウイルスには、インターフェロン抑制活性効果があると考えられている。インターフェロンの産生を阻害する機能がそなわっており、感染した人の中でウイルスが増えやすい環境を作っている可能性がある。

「新型コロナウイルスはインターフェロンに対し作用し、それを作る細胞の能力をオフにします。これは非常に巧妙なやり方であり、この感染症に対するスクリーニング検査と治療を困難にしています」と、レーナー教授は言う。

「COVID-19に感染したおそれのある人を対象に、無症状の人も含め、スクリーニング検査を上手に行う必要があります」。

なぜ肥満の人は重症化しやすい?

英国公衆衛生庁(PHE)は7月に、COVID-19に感染すると、体格指数(BMI)が35~40の肥満の人は、そうでない人に比べ、死亡する可能性が40%増加すると発表した。BMIが40を超えると、リスクは90%増加するという。

なぜ、肥満者は重症化しやすいのか? 感染症になると、炎症性サイトカインの分泌が増え、ストレスによるインスリン拮抗ホルモンの分泌も増加し、血糖を下げるインスリンが効きにくくなるインスリン抵抗性になり、血中のインスリンのレベルが高くなりやすくなる。

肥満自体もインスリン抵抗性を引き起こす原因であり、肺を直接保護するアディポネクチンと呼ばれる分子の減少など、さまざまな代謝異常に関連している。インスリン抵抗性や炎症などの代謝性の疾患は、感染症への耐性を低下させ、体がウイルスと戦うのを難しくしてしまう。

「肥満の人では血糖値が慢性的に高くなっていることも多く、これが免疫細胞の機能を損なうことがあります。さらに、肥満は心臓や呼吸器、腎臓などの臓器への負担も重くします」と、ケンブリッジ大学医学研究審議会の代謝性疾患ユニットのディレクターであるスティーブン オラヒリー氏は言う。

「肥満のある人は、食事や運動などの生活スタイルを見直し、医師や栄養士とも相談し、肥満の改善に取り組むべきです」としている。

糖尿病の人は血糖管理が良好であれば重症化しない

糖尿病もCOVID-19の重症化と関連が深いと考えられている。つまり、糖尿病そのものがCOVID-19の重症化を促し、また、COVID-19の感染によりインスリン抵抗性が強まり、糖尿病が悪化しやすくなる可能性がある。

ただし、年齢によらず、血糖コントロールが良好であればCOVID-19による合併症のリスクが高まることはないという報告もある。1~2ヵ月の血糖値の平均を示すHbA1cが適度に保たれていれば、重症化のリスクは糖尿病でない人と同程度であることが確かめられている。

糖尿病の人は、感染症に備えるためにも、ふだんから良好な血糖コントロールを保つことが大切だ。糖尿病の治療を受けている人は、飲み薬やインスリンによる治療を中断しないようにし、可能であれば血糖値をチェックすることが必要になる。

ただし、糖尿病の人が感染症を発症すると、血糖値が大きく乱れることもある。また、発熱時や食欲不振により、食事を十分に摂取できない場合もある。こうした時の対応法である「シックディルール」について、あらかじめ主治医とよく相談しておくことも大切だ。

COVID-19と糖尿病 何に注意すれば良いか

国際糖尿病連合(IDF)が公開しているビデオ

糖尿病、心臓病、呼吸器疾患などのある高齢者はとくに注意

高齢であることも、COVID-19の危険因子になる。米国疾病予防管理センター(CDC)は、国内で報告されたCOVID-19に関連する死亡者の10人に8人が65歳以上の高齢者だったと報告している。英国でも、70歳以上の高齢者はCOVID-19の中リスクに分類される。

「高齢者では、免疫システムが老化しており、ウイルスに対する警告信号が遅くなっているおそれがあります。免疫反応が遅いと、体内でウイルスが増えやすくなります」と、英マンチェスター大学リディアベッカー免疫・炎症研究所のトレーシー ハッセル所長は述べている。

「ウイルスを取り込む免疫細胞であるマクロファージの作用も低下し、T細胞によりウイルス感染細胞などを排除する免疫応答も加齢とともに衰えます。これは免疫老化と呼ばれています」。

高齢者は高血圧や糖尿病、腎臓病などの基礎疾患をもっていることが多く、これらの併存疾患の一部のために服用している薬が原因となり、COVID-19が悪化しやすくなることもあるという。

とくに糖尿病、心臓病、呼吸器疾患などの基礎疾患をもっている高齢者は、呼吸困難、倦怠感、発熱や咳などの症状が続く場合は、検査を受け、感染が確認された場合はすぐに治療を開始することが重要となる。

高齢者のためのコロナウィルス対応の注意点

国立長寿医療研究センターが公開しているビデオ

感染を抑止するためのルールやマナーは大切

COVID-19の拡大により、外出の自粛を求められ、活動量の低下のみならず近隣や親族・知人との交流が減り、社会的な孤立が進んでいる高齢者も多い。

高齢者にとっては合わせて「動かないこと(生活不活発)」による健康への影響も危惧される。生活不活発により、フレイル(虚弱)が進み、心身や脳の機能が低下していく。

動かない時間を減らし、自宅でもできるちょっとした運動でフレイルを予防することも必要になる。

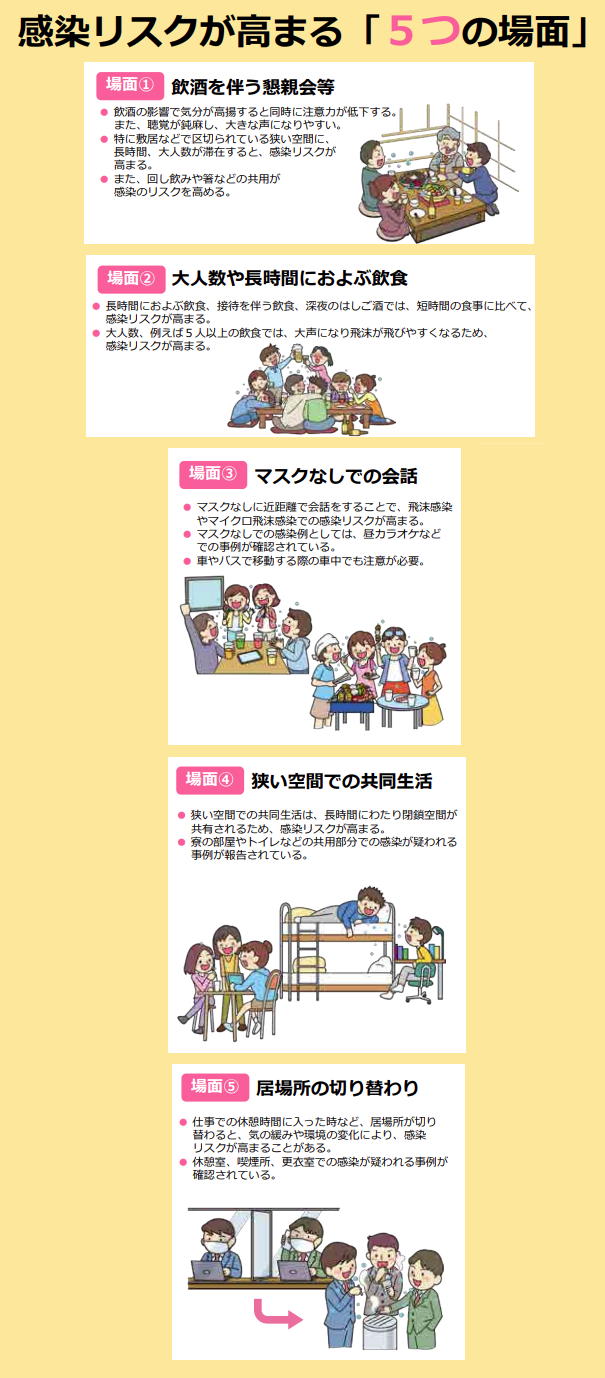

さらに、もっとも大切なのは、COVID-19の重症化リスクの高い人は、感染を抑止するためのルールやマナーをとくに順守することだ。

「COVID-19から身を守る最善の方法は、何よりもCOVID-19に感染しないことです。▼マスクを着用し、▼こまめに手を洗い、▼手で触れる共有部分を消毒し、▼換気をし、▼身体的距離を保ち、▼人混みを避けることが必要です。この数ヵ月に何度も語られてきた感染予防策を、あらためて実行してほしい」としている。

出典:新型コロナウイルス感染症対策分科会、2020年

Central fatness and risk of all cause mortality: systematic review and dose-response meta-analysis of 72 prospective cohort studies(ブリティッシュ メディカル ジャーナル 2020年9月23日)

インターフェロン産生を抑制するSARS-CoV-2タンパク質の発見(東京大学医科学研究所 2020年9月7日)

COVID-19 and diabetes(国際糖尿病連合 2020年8月27日)

Outcomes in Patients With Hyperglycemia Affected by Covid-19: Can We Do More on Glycemic Control ?(Diabetes Care 2020年5月)

「新型コロナウイルス感染症」 高齢者として気をつけたいポイント(日本老年医学会 2020年3月13日)