スポーツ庁は、運動・スポーツを通じて健康二次被害を防ぐためのリーフレットやガイドラインを公表した。

「子供のいる家族」「高齢者」「テレワークで座位時間が増えた労働者」をターゲットに挙げ、それぞれに運動・スポーツを実施してもらうためにアドバイスしている。

Withコロナ時代に、安全に運動・スポーツをするポイントは?

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の拡大の影響を受け、外出を控える人が増加した結果、運動不足やストレスから、心身に悪影響をきたす健康二次被害が懸念されている。

民間の調査では、外出自粛などによって、以下のような生活習慣の変化や体への影響が起きていると報告されている。

(1)1日の歩数が減少、(2)体重が増加、(3)運動不足や生活リズムの乱れにより、集中力が続かなくなった、(4)テレワークによる「肩こり・腰痛」「目の疲れ」などの不調が増加、(5)座位時間が長くなることで、血流の悪化や血栓ができるリスクが上昇。

運動・スポーツは心身の健康増進に大きな役割を果たしている。運動・スポーツを実施することで、身体面では、生活習慣病のリスク軽減や病状の改善、筋力など体力の維持・向上などの効用を得られ、精神・心理面でも、メンタルヘルスの改善やストレス解消などの効用を期待できる。

適度な運動・スポーツを行うことで得られるメリットとして、▼免疫力の向上・感染に対する抵抗力が増す、▼ストレスを解消でき・メンタルヘルスを改善できる、▼体重コントロールが改善する、▼体力や筋力を維持・向上できる、▼血流が良くなり、腰痛の改善や良好な睡眠も期待できるといったことが挙げられる。

しかし、いまだに一定数のCOVID-19の感染者が確認されており、運動・スポーツを実施するのを不安に感じている地域住民は少なくない。

そこでスポーツ庁では、運動不足による健康二次被害の拡大を防ぐために、安全・安心に運動・スポーツを実施してもらうために、「子供のいる家族」「高齢者」「テレワークで座位時間が増えた労働者」といったターゲット別に、運動・スポーツの実施を啓発するリーフレットを作成した。

感染症対策を行ったうえで、積極的に運動・スポーツを

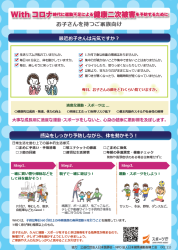

子供のいる家族向けでは、▼子供の心身の健康状態を把握するためのチェックリストや、▼適度な運動・スポーツが子供にもたらすメリット、▼運動不足を解消するために親子で取り組んでもらいたい運動・スポーツなどを紹介している。

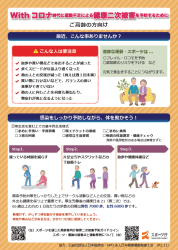

高齢者向けのリーフレットでは、▼日常生活での変化に気付くためのチェックリストや、▼運動・スポーツによって得られるメリット、▼高齢者に実際に取り組んでもらいたい行動や運動・スポーツなどを紹介している。

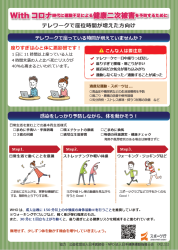

テレワークで座位時間が増えた労働者向けのリーフレットでは、▼座りすぎによる弊害や心身への悪影響、▼適度な運動・スポーツがもたらす効果、▼日常生活で意識して実行してもらいたいことなどを紹介。

スポーツ庁では、「地域住民に、このリーフレットを活用してもらい、感染症対策を行ったうえで、積極的に運動・スポーツを行ってもらえるよう、自治体のホームページ・住民向け広報誌などへの掲載や、社会体育施設や福祉関係施設での張り出しなど、積極的な周知・広報をお願いします」と述べている。

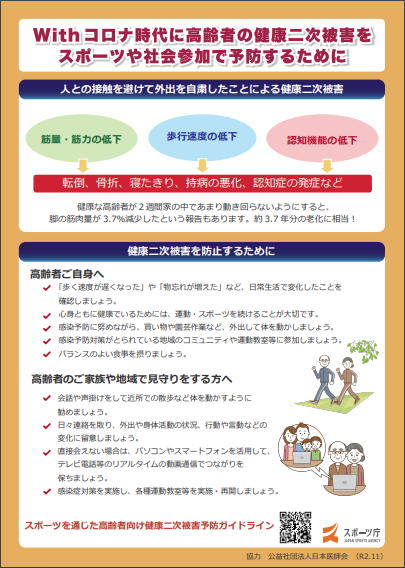

高齢者向けにはガイドラインも作成 運動や社会参加で健康被害を防止

スポーツ庁では、とくに健康二次被害が懸念される高齢者向けに、スポーツを通じてこれを防ぐためのガイドラインも作成した。

外出自粛による運動不足により、筋肉量や歩行速度、認知機能の低下といった健康二次被害がもたらされるおそれがある。とくに高齢者では、数週間程度の活動量の低下により、通常の活動量を維持した生活の数年分以上の筋肉量が低下するという研究報告もある。

ガイドラインでは、こうした健康二次被害を防止するために取り組んでもらいたいことを、高齢者自身や、高齢者の家族や地域で見守りをする人を対象に、それぞれ具体的に示している。

制作にあたっては、日本医師会や、東京大学未来ビジョン研究センターの飯島勝矢教授、筑波大学人間総合科学学術院の久野譜也教授らの協力を得ている。

(1) 歩くスピードが以前より遅くなった、他の人との交流が減ったなど、外出の自粛によって変わったことを確認する

「以前と比べてふくらはぎが細くなった」「家族や友人との接触や会話が減り、滑舌が悪くなってきた」「楽しいと感じることがほとんどない」といったことも危険なサインだ。

(2) Withコロナ時代での健康の保持増進の重要性について理解する

外出の自粛により身体活動が低下すると、筋肉量が低下して要介護状態につながりやすい「フレイル」「ロコモティブシンドローム」のリスクが上昇する。

また、2型糖尿病などの基礎疾患のある人では、身体活動の低下は疾患の悪化につながりやすい。さらに、外出の自粛は人との会話の機会も減らし、認知機能の低下にもつながるおそれがある。

一方、適度に体を動かすことは自己免疫力を高め、ウイルス性感染症の予防にも役立つと考えられている。これは、新型コロナだけでなく、インフルエンザなどの予防にも有効だ。

(3) 外出して体を動かす

マスク着用と手指洗いの実施、3密(密閉・密集・密接)を避けるなどの、新型コロナ対策を行ったうえで、ウォーキングをしたり、体操をしたり、買物に出かける、家庭菜園などの園芸作業を行うなど、日常生活で積極的に体を動かすことが大切。

「健康づくりのための身体活動指針」(アクティブガイド)では、高齢者は「じっとしている時間を減らし、身体活動を毎日40分以上行うこと」が推奨されている。

ウォーキングなどの運動は、運動習慣のない人でも、5~10分程度の短い時間から始め、2~3週間かけて徐々に時間を延ばしていくと続けやすい。

(4) 地域のコミュニティやスポーツ教室などに参加する

地域の習い事の集まりやスポーツ教室、近所や知り合いの人のコミュニティに参加するなど、人と人とのつながりの機会をもつ。閉じこもりがちな生活が続いている人では、こうしたことが良い気分転換になり、認知機能の低下を防止するためにも有効だ。

スポーツ教室などのサークル活動や、スポーツクラブなどの施設が再開したら、ぜひ積極的に参加・利用しよう。

(5) 栄養バランスの良い食事を摂る

新型コロナの影響で外出頻度が低下し、「買物に行けないために、食材が手に入らない」「バランスの良い食事ができない」という高齢者が増えているという調査結果がある。

バランスの良い食事は健康保持の基本になる。新型コロナの感染拡大より以前の食生活をイメージして、いろいろな食材の入手や調理方法にひと手間をかけて食事を楽しむようにしよう。

(6) 運動・スポーツの仕方がわからない場合は

新型コロナの感染防止対策や、健康を保持・増進するための運動・スポーツについての情報は、スポーツ庁や厚生労働省、医学団体、大学などがホームページで公表している。

外出が難しい場合には、自宅でできる体操などが動画配信サイトなどで公開されている。身近な情報を活用して健康づくりに取り組もう。

なお、高齢者の家族や地域で見守りをしている人々に向けては、▼会話(声かけ)をして運動・スポーツを勧める、▼電子メールなどによる手紙や写真でつながる、▼スマホやパソコンなどオンラインの活用も考える、▼地域の運動・スポーツ教室などを実施・再開することなどを呼びかけている。

スポーツ庁