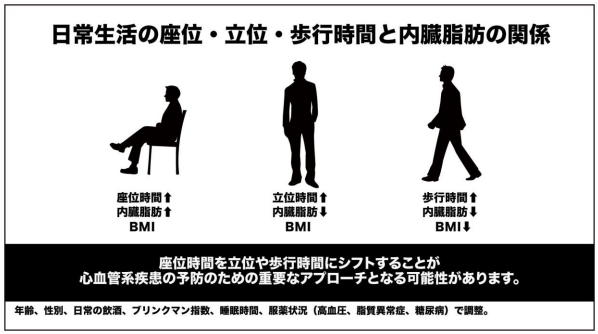

座っている時間が長い人は、内臓脂肪が多く、立っている時間や歩いている時間が多い人は、内臓脂肪が少ないことが、京都府立医科大学の研究で明らかになった。

日常生活の身体活動は、内臓脂肪の蓄積に反映しており、肥満の指標として使われる体格指数(BMI)だけでは、筋肉と脂肪の割合を正確には反映していない可能性が示された。

「座る時間を少なくし、立つ時間や歩く時間を増やすことが、内臓脂肪の蓄積を予防するポイントになります」と、研究者は述べている。

日常生活の座位・立位・歩行時間と内臓脂肪の関係を調査

京都府立医科大学の研究グループは、日常身体活動時間(歩行、立位、座位時間)と内臓脂肪とBMIの関係を解析し、座っている時間が長い人は、内臓脂肪が多く、立っている時間や歩いている時間が多い人は、内臓脂肪が少ないことを明らかにした。

内臓脂肪の蓄積は、メタボリックシンドローム、動脈硬化、高血圧、脂質異常症、2型糖尿病などの生活習慣病と関連し、心臓血管イベントのリスクとして知られている。

そのため、食事と運動の観点から、さまざまな情報が発信されている。内臓脂肪の蓄積を抑制するために、ウォーキングなどの運動を習慣的に行うことは効果的であることが知られている。

しかし、毎日の生活や仕事が忙しいなど、運動を継続するにはさまざまなハードルがあり、運動を習慣的に継続できている人は多くはいない。その結果、世界中で14億人が運動不足により、さまざまな疾患のリスクを抱えていることが報告されている。

そこで研究グループは、運動習慣ではなく、日常の身体活動時間と内臓脂肪の関係に着目し、座位(座る)、立位(立つ)、歩行(歩く)のそれぞれの時間が内臓脂肪の蓄積にどのように関係しているのかを調べた。

研究は、京都府立医科大学医学部の安藤新人氏、同大学地域保健医療疫学の小山晃英学内講師、同上原里程教授らの研究グループによるもの。研究成果は、学術誌「Obesity Research & Clinical Practice」に掲載された。

立っていたり、歩いている時間を増やすと、内臓脂肪の蓄積を抑制できる

研究グループは、運動習慣ではなく、日常生活の中での身体活動に着目して、内臓脂肪蓄積との関係を調べることを始めた。

その結果、余暇時間の運動強度に関わらず、座っている時間の増加は、内臓脂肪の蓄積に関わり、立っている時間や歩いている時間の増加は、内臓脂肪の蓄積抑制に関わっていることが明らかになった。

研究では、「J-MICC STUDY」(日本多施設共同コーホート研究)のデータを用い、この研究の参加者のうち京都で登録された3,543人(男性1,240人、女性2,303人、平均年齢57.6歳)のデータを用いた。

従来、内臓脂肪の測定は、コンピュータ断層撮影(CT)を用いるため、多くの参加者からデータを収集するのが困難だという課題があった。今回の研究では、電気インピーダンス法を用いることで、非侵襲的に多くの人に測定することが可能になった。

研究対象の従属変数として、内臓脂肪面積とBMI、説明変数として、座位時間、立位時間、歩行時間を用いた。また、調整因子としては、年齢、性別、喫煙歴(ブリンクマン指数にて換算)、1日あたりの飲酒量、服薬(高血圧、糖尿病、脂質異常症)、睡眠時間、そして、余暇時間の運動強度を用いた。

それぞれの因子はアンケート調査をもとにデータを取得した。有意水準5%にて、重回帰分析による統計解析を行った。

関連情報

BMIは筋肉と脂肪の割合を正確には反映していない

その結果、座位時間は2時間増えるごとに、腹囲内臓脂肪面積が1.145cm²増加し、立位時間と歩行時間は2時間増えるごとに、腹囲内臓脂肪面積がそれぞれ0.763cm²、2.023cm²減少することが示された。

体格指数(BMI)は、座位時間、立位時間とは関係を示さず、歩行時間が2時間増えるごとに、BMIは0.172減少することが分かった。

以上の結果は、余暇時間の運動強度や生活習慣(飲酒、喫煙、睡眠時間)に関わらず、座位時間を短縮させ、立位時間や歩行時間に移行することが内臓脂肪蓄積の対策として、重要な役割を果たすことを示唆している。

肥満の指標として使われるBMIは、筋肉と脂肪の割合を正確には反映していないと考えられるという。同様に、BMIに関わらず、内臓脂肪は日常生活の身体活動と有意に関係していることも明らかとなった。

出典:京都府立医科大学地域保健医療疫学、2020年

座る時間が多くなりがちな働き方を見直すきっかけに

「今回の研究では、日常の身体活動時間(座位、立位、歩行)が内臓脂肪に対してどのような影響を与えているのか検討しました。ふだん運動習慣がない人も、日常の座位時間を立位時間や歩行時間にシフトすることで、内臓脂肪蓄積の対策ができる可能性を示唆しています」と、研究者は述べている。

「日常生活の行動を見直すことで、内臓脂肪蓄積の予防につながるというアプローチは、スタンディングデスクの使用や、立ちながらの会議を導入することで実践できます。座る時間が多くなりがちな近年の働き方を見直すきっかけになれば幸いです」。

京都府立医科大学地域保健医療疫学

The Association of Daily Physical Activity Behaviors with Visceral Fat(Obesity Research & Clinical Practice 2020年11月7日)