ニュース

歩く人にやさしい町づくりで認知症リスクを半分に減らす 歩きたくなる町をデザイン クルマ中心からヒト中心の空間に

2021年03月16日

都市部では、歩く人にやさしい町づくりをしていると、認知症を発症する人が少なくなるという調査結果を、東京医科歯科大学と千葉大学が発表した。

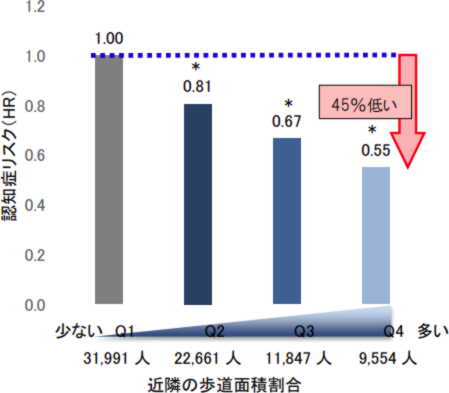

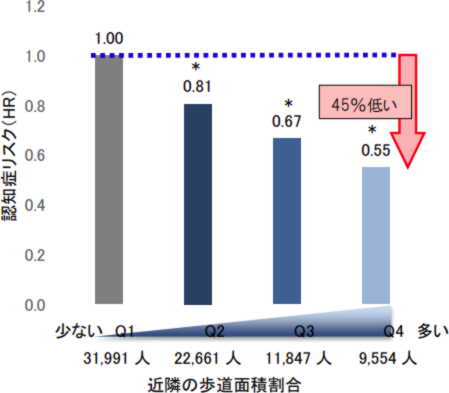

認知症リスクは、居住地の歩道面積割合がもっとも低い群に比べ、もっとも高い群で45%低いという結果になった。

「認知症にやさしい町づくりのためには、都市部では歩道の設置によるウォーカブルな都市デザインの推進が重要である可能性があります」と、研究者は述べている。

認知症リスクは、居住地の歩道面積割合がもっとも低い群に比べ、もっとも高い群で45%低いという結果になった。

「認知症にやさしい町づくりのためには、都市部では歩道の設置によるウォーカブルな都市デザインの推進が重要である可能性があります」と、研究者は述べている。

歩きやすく居心地が良い町づくり ウォーカブル推進プログラム

歩きやすく居心地が良い町づくりを意味する「ウォーカブル」が注目されている。国は法制度の改正や予算事業を通して、「居心地が良く歩きたくなるまちなか」の形成を後押している。歩行者空間の拡充・利活用などをはかり、車中心から人中心の空間に変えていこうという社会実験が、各地で実施されている。

国土交通省は、市町村や民間事業者など、産官学による取組みを推進するため、「まちなかウォーカブル推進プログラム」を2019年に策定。街路に面した民有地を広場にするなど公共空間化したり、店舗やオフィスなどの建物の低層部の解放、さらには街路自体も開発し広場化するなどして、歩きたくなる空間や滞在環境を整備する取組みをしている。

これらの取組みは、人中心の豊かな生活空間を実現させるだけでなく、地域消費や投資の拡大、観光客の増加や健康寿命の延伸、孤独・孤立の防止ほか、さまざまな地域課題の解決や新たな価値の創造につながるとしている。

歩道の多いウォーカブルな地域では認知症リスクが半分に減少

「歩道」が整備されているかどうかは、歩くうえでの重要な近隣環境資源となる。しかし、日本の歩道設置割合は、先進国でもとくに低い。

では、家の近くの道路に歩道がないことは、認知症リスクに影響を与えるだろうか? 歩道が高齢者の健康に及ぼす影響についてはよく分かっていない。

そこで東京医科歯科大学と千葉大学の研究グループは、日本の高齢者を対象に、近隣の歩道面積割合と認知症発症との関係について追跡調査をした。

65歳以上の日本の高齢者7万6,053人を約3年間追跡し、近隣の歩道面積割合と認知症発症との関係を調べた。歩道面積割合は地理情報システムを用いて、近隣の全道路面積に占める歩道面積の割合を算出した。

その結果、歩道面積割合が低い地域に住む人に比べて、高い地域に住む人の認知症リスクは45%低いという結果になった。

また、居住地域の都市度別(都会と田舎)に解析した結果、都会でのみ歩道が認知症リスクの低さと関係していた。

研究は、東京医科歯科大学国際健康推進医学分野の谷友香子氏らによるもの。研究成果は、医学誌「American Journal of Epidemiology」に掲載された。

「都会では、歩道が多く、ウォーカブルな地域に住むことが、認知症発生に予防的である可能性が示されました」と、研究者は述べている。

歩道面積割合が低い地域に住む人に比べて、高い地域に住む人の認知症リスクは45%減少した

出典:東京医科歯科大学 国際健康推進医学分野、2021年

7万6,053人の高齢者を3年間追跡して調査

研究グループは、2010年に実施したJAGES(日本老年学的評価研究)調査に参加した65歳以上の高齢者を約3年間追跡し、近隣の歩道面積割合と認知症発症との関連について分析した。

性別、年齢、認知症、近隣の歩道の情報が得られており、歩行・入浴・排泄に介助が必要な人を除いた7万6,053人のデータを使用。歩道面積割合は地理情報システムを用いて、参加者の居住地の小学校区内の全道路面積に占める歩道面積割合を算出し、四分位で小学校区を4群に分けた。

認知症は介護保険賦課データにある「認知症高齢者の日常生活自立度」のランクII以上と定義した。認知症リスクは年齢、年齢、性別、教育歴、経済状況、婚姻状況、就労状態、健康状態、居住期間の影響を調整して、統計学的に評価した。

さらに、歩道が果たす役割は都市度によって異なることが考えられたため、OECDの都市度分類に応じて、参加者の居住地域を「都会」と「田舎」に分類し、それぞれの歩道と認知症との関連について解析した。

歩道の設置によるウォーカブルな都市デザインの推進が重要

その結果、居住地の歩道面積割合が多い群から順に9,554人、1万1,847人、2万2,661人、3万1,991人であり、認知症となった人が502人、766人、1,431人、2,611人だった。

解析した結果、居住地の歩道面積割合がもっとも低い群に比べ、もっとも高い群の認知症リスクは45%低い結果となった。この関係は、その他の近隣状況(病院数、食料品店数、公園数、鉄道駅数、バス停数、傾斜度、教育レベル、失業率、小学校区面積)の影響を取り除いて解析しても統計的に有意な関係となった。

次に、都市度別に解析した結果、歩道の認知症リスクの予防的な関係は、都会でのみみられた。

「都市部では、近隣の歩道面積割合が高いことが認知症発症に予防的である可能性が示されました。認知症にやさしい町づくりのためには、都市部では歩道の設置によるウォーカブルな都市デザインの推進が重要かもしれません」と、研究者は結論している。

東京医科歯科大学 国際健康推進医学分野Neighborhood sidewalk environment and incidence of dementia in older Japanese adults: the Japan Gerontological Evaluation Study cohort(American Journal of Epidemiology 2021年2月19日) 居心地が良く歩きたくなる街路づくり~ウォーカブル推進都市~(国土交通省)

掲載記事・図表の無断転用を禁じます。©2009 - 2025 SOSHINSHA All Rights Reserved.

「健診・検診」に関するニュース

- 2025年08月21日

- 歯の本数が働き世代の栄養摂取に影響 広島大学が新知見を報告

- 2025年07月07日

- 子供や若者の生活習慣行動とウェルビーイングの関連を調査 小学校の独自の取り組みを通じた共同研究を開始 立教大学と東京都昭島市

- 2025年06月27日

-

2023年度 特定健診の実施率は59.9%、保健指導は27.6%

過去最高を更新するが、目標値と依然大きく乖離【厚労省調査】 - 2025年06月17日

-

【厚労省】職域がん検診も市町村が一体管理へ

対策型検診の新項目はモデル事業で導入判断 - 2025年06月02日

- 肺がん検診ガイドライン19年ぶり改訂 重喫煙者に年1回の低線量CTを推奨【国立がん研究センター】

- 2025年05月20日

-

【調査報告】国民健康保険の保健事業を見直すロジックモデルを構築

―特定健診・特定保健指導を起点にアウトカムを可視化 - 2025年05月16日

- 高齢者がスマホなどのデジタル技術を利用すると認知症予防に 高齢者がネットを使うと健診の受診率も改善

- 2025年05月16日

- 【高血圧の日】運輸業はとく高血圧や肥満が多い 健康増進を推進し検査値が改善 二次健診者数も減少

- 2025年05月12日

- メタボとロコモの深い関係を3万人超の健診データで解明 運動機能の低下は50代から進行 メタボとロコモの同時健診が必要

- 2025年05月01日

- ホルモン分泌は年齢とともに変化 バランスが乱れると不調や病気が 肥満を引き起こすホルモンも【ホルモンを健康にする10の方法】