母乳育児を行うことが、母親の産後うつに良い影響を与えることが明らかになった。

たとえ母乳育児ができなくても、授乳中に乳児の目を見たり話しかけたりすると、そうしない場合より、産後うつに良い影響を与えているという。

約7万1,000人の母親を対象に実施された富山大学エコチル調査富山ユニットセンターの研究で示された。

完全母乳育児が産後うつを抑制 赤ちゃんに対する働きかけにも効果

母乳育児を行うことが、母親の産後うつに良い影響を与え、たとえ母乳育児ができなくても、授乳中に乳児の目を見たり話しかけたりすると、そうしない場合より、産後うつに良い影響を与えることが、富山大学の研究で明らかになった。

研究は、富山大学エコチル調査富山ユニットセンターの嶋尾萌子リサーチコーディネーター(2019年まで在籍)、松村健太特命助教らのグループによるもの。研究成果は、精神医学系専門誌「Journal of Affective Disorder」にオンライン掲載された。

「エコチル調査」は、環境省が2010年度にスタートされた、全国10万組の子供とその両親が参加している大規模な健康調査。子供の健康や成長に影響を与える環境的な要因を明らかにするために、妊娠期の母親の体内にいる胎児期から出生後の子供が13歳になるまで追跡して調べている。「子供たちが安心して健やかに育つ環境」をつくるために何が必要かを模索している。

研究グループは、産後6ヵ月までの赤ちゃんへの栄養方法(母乳か粉ミルク)、および、授乳時の赤ちゃんに対する働きかけと、産後6ヵ月時点の産後うつとの関連について調査した。今回の研究は、約7万1,000人の母親を対象とした精度の高いものだ。

世界保健機関(WHO)は産後6ヵ月間の完全母乳育児を推奨しており、この期間を基準に用いた検討を行った。

その結果、6ヵ月間の完全母乳育児をした母親は、しなかった母親と比較して、産後うつになる割合が低いことが明らかになった。しかし、たとえ完全母乳育児でなくとも、赤ちゃんの目を見て語りかける行動をとっていた場合、産後うつのリスクが低くなることが分かった。

産後うつは母親の13~15%に起こる 支援が必要

母乳育児は、母児ともに良好な影響を与えることから推進されてきた。2018年WHOとユニセフによる「母乳育児成功のための10ヵ条」が発表され、母親が分娩後30分以内に母乳育児を開始し、その後6ヵ月間の粉ミルクを与えずに母乳で育てる「完全母乳育児」ができるようサポートすることが提言された。

これまでに、完全母乳育児(粉ミルクを一切使わず母乳のみで育てること)は子供の免疫力や発育を向上させ、母親の乳がんや卵巣がんを減らすといった母児ともにプラスの効果が示唆されている。

一方、母乳育児が産後うつに与える影響についても検討が行われてきたが、両者の間に関連があったという報告と関連がなかったという報告があり、安定した結果は得られていなかった。

産後うつは13~15%の母親に起こるとされており、比較的多くの方が悩まされる症状だ。産後の急激なホルモンバランスの乱れや、赤ちゃん中心の生活パターンへの変化など多くのことが関わって発症すると考えられている。

産後うつの程度はさまざまだが、フォローすべき人を早期に見つけるために産後2週目と4週目の健診時に母親の心の状態を評価し、必要がある場合に支援を行うことが推奨されている。

関連情報

7万1,448人の母親を調査

そこで研究グループは、エコチル調査に参加している親子について、産後6ヵ月までの栄養方法(母乳か粉ミルク)と産後うつの関連を調べた。さらに、母乳育児の期間の検討に加えて、授乳時に赤ちゃんの目を見たり話しかけるといった行動と産後うつの関連についても併せて検討した。

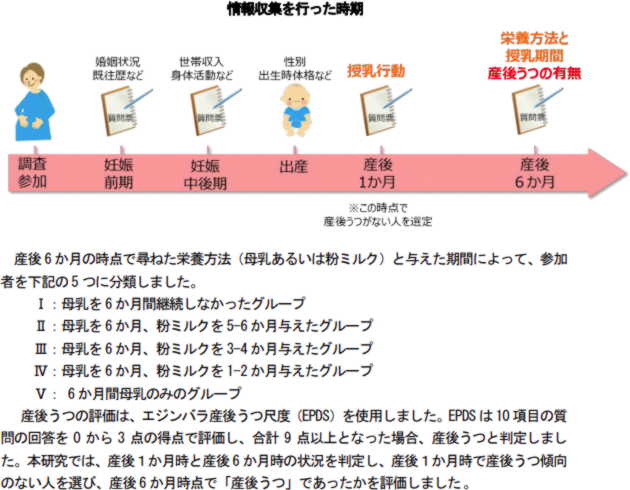

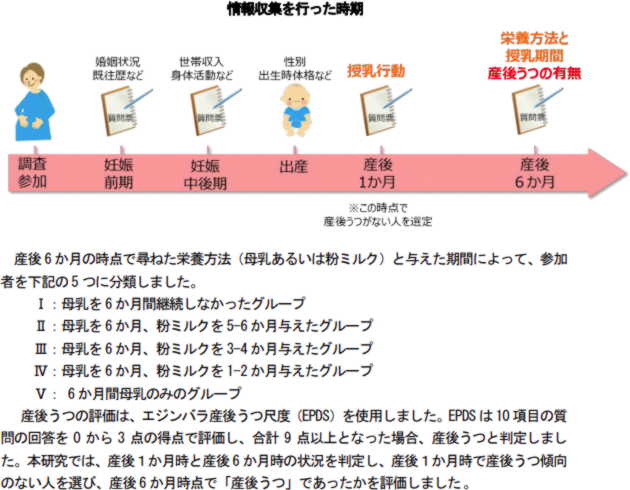

研究グループは、7万1,448人の母親を対象に、妊娠中2回、産後1ヵ月1回、産後6ヵ月1回の、合計4回質問票調査により授乳状況や産後うつの状況、そのほか解析に必要な情報を収集した。

産後うつの評価は、エジンバラ産後うつ尺度(EPDS)を使用して行った。今回は、産後1ヵ月時と産後6ヵ月時の状況を判定し、産後1ヵ月時で産後うつ傾向のない人を選び、産後6ヵ月時点で「産後うつ」であったかを評価した。

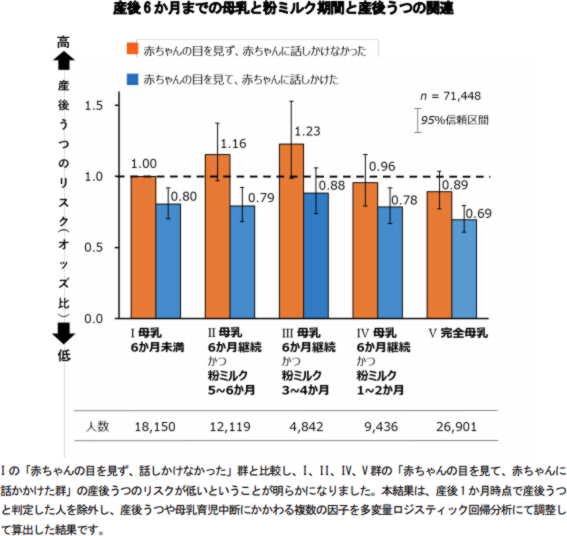

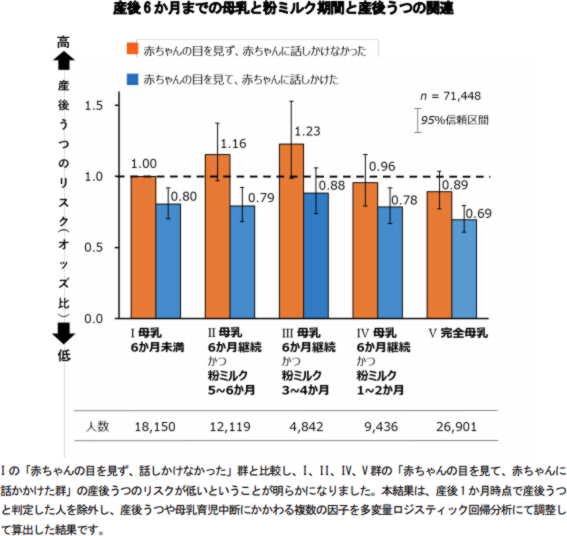

次に、産後1ヵ月時点の授乳中の母親の行動として「赤ちゃんの目を見たり話しかけたりしている群」と「他のことをしている群(テレビ・DVDを見る、新聞・雑誌を読む、携帯電話やパソコンを使う、家事を行うなど)」の2つに分け、産後6ヵ月時点のEPDSとの関連を検討した。

出典:富山大学エコチル調査富山ユニットセンター、2021年

愛情ホルモン「オキシトシン」が関係か

その結果、次の3点が明らかになった。

(1)6ヵ月間母乳のみで育てたグループは、他グループに比べて産後うつになるリスクが低かった。

(2)母乳あるいは粉ミルクを与えた期間に関わらず、授乳中に「赤ちゃんの目を見たり話しかけたりした」グループが、「他のことをした」グループよりも、産後6ヵ月時点での産後うつになるリスクが低かった。

(3)6ヵ月間母乳のみで育てて、かつ授乳中に「赤ちゃんの目を見たり話しかけたりしている群」は、もっとも産後うつのリスクが低かった。

以上のことから、母乳育児を行うことが産後うつに良い影響を与えることはもちろん、たとえ母乳育児ができなくても授乳中に赤ちゃんの目を見たり話しかけたりすると、そうしない場合より、母親の産後うつに良い影響を与えている可能性が示唆された。

何が原因となってこうした影響があらわれたかは明らかにされていないが、赤ちゃんの目を見たり話しかけたりすることで、愛情ホルモンといわれる「オキシトシン」が分泌されることが関係しているのではないかと考えられる。

これらの結果をふまえて、乳幼児を育てる母親に対し、母乳育児を勧めるだけでなく、赤ちゃんとの関わり方について適切な情報を提供し支援することで、産後うつの発症を抑えることができる可能性がある。

出典:富山大学エコチル調査富山ユニットセンター、2021年

母乳育児ができない母親へのサポートも重要

「ただし、病気の治療ゆえ母乳育児ができない場合や、乳首に傷や痛みが生じることで授乳がうまくいかない場合もあります。母乳育児は可能な限り取り組みたいものですが、母乳育児ができないことでの罪悪感などの負の感情が生じないよう、周囲の温かいサポートも重要です」と、研究者は述べている。

「母乳育児を推奨しつつ、さまざまな要因で母乳育児が困難な母親たちにも、より実生活に合った具体的な情報提供や支援が可能になっていくと考えられます」としている。

「今回の研究は質問票を用いた観察研究であるため、因果関係を結論づけることはできていません」と、研究者は付け加えている。

母乳育児をするか粉ミルクを用いるかをどのように決めたかといったことにかかわる要因や、授乳時に起こるさまざまなトラブル(乳首が切れる、乳腺炎になるなど)を考慮できていないこと、妊娠中に希望していた栄養方法を調べていないこと、6ヵ月間の栄養方法の回答は6ヵ月時点の記憶に頼って得たものであること、産後うつの評価基準に臨床的な面接や診断を用いていないこと、オキシトシン濃度を測定していないことなど、不十分な点もあります」としている。

富山大学エコチル調査富山ユニットセンター エコチル調査 子どもの健康と環境に関する全国調査

環境省「子どもの健康と環境に関する全国調査(エコチル調査)」

Influence of infants' feeding patterns and duration on mothers' postpartum depression: A nationwide birth cohort ―The Japan Environment and Children's Study (JECS)(Journal of Affective Disorder 2021年2月11日)