年齢を重ねると、「自分はまだまだ元気だ」と、自分の体力を過大に評価してしまうことがある。

しかし、高齢者が外出頻度の低下などで身体活動量が低下すると、自身の身体能力を過大評価してしまう傾向があることを、東京都健康長寿医療センター研究所と東京都立大学の研究グループが明らかにした。

体を積極的に動かすことを習慣にし、自身の体の状態についてよく理解しておくことが、体力の低下を防ぐために重要であることが示された。

高齢者は自分の体力をありのままに知ることが大切

生活を安全かつ円滑におくるためには、自分の体の能力を正確に知り、その評価にもとづいて行動することが必要となる。たとえば、歩行中に障害物を跨ぎ越そうとするとき、もし自分の跨ぎ越し能力を過大評価していると、自身が思っていたよりも足が上がらず、障害物につまずきやすくなり、転倒につながる可能性も高くなる。

実際に、これまでの研究で、高齢者の跨ぎ越し能力をはじめとした身体能力の過大評価が、高齢者の転倒に関連していることが分かっている。したがって、身体能力の過大評価につながる要因を明らかにすることで、高齢者の安全な生活を脅かす生活上の問題を早期に把握することが可能になると考えられる。

そこで研究チームは、116人の健康上問題のない高齢者を3年間追跡調査し、どのように高齢者の身体能力過大評価が生じ、それがどのような生活要因によって引き起こされる可能性があるかを検討した。

研究は、東京都健康長寿医療センター研究所の桜井良太研究員と東京都立大学の今中國泰名誉教授の研究チームによるもの。研究成果は、国際雑誌「Journals of Gerontology: Psychological Sciences」に掲載された。

外出頻度の低い高齢者ほど自分の体力を過信しやすい

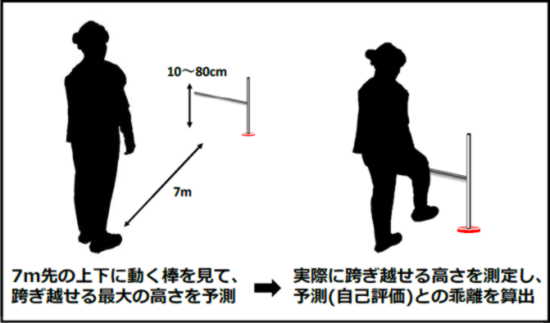

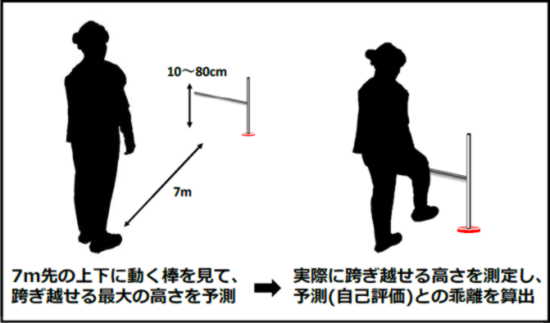

研究チームは、自己能力評価課題に、跨ぎ越し動作をモデルとしたテストを行った。このテストでは、参加者の7m前方に跨ぎ越し用のバーを水平に設置し、その高さを上下に変化させ、参加者がそれを跨ぎ越せると思う最大の高さを、跨ぎ越し判断の最大値(予測高)として記録した。

その後、実際にその高さのバーを跨ぎ越させ、予測高と実際に足がバーに触れずに跨ぎ越せた最大の高さ(実測高)との差を求め、自己能力評価と実際の能力との乖離(評価エラー)がどの程度であるかを推定した。

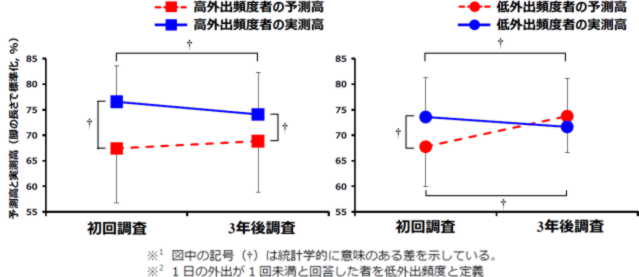

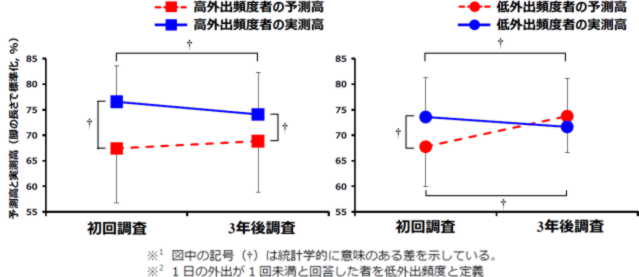

その結果、自分の跨ぎ越し能力を過大評価していた高齢者の割合は、3年間で10.3%から22.4%に増えていた。この過大評価に関連する要因を調べたところ、初回調査時の外出頻度が3年後の評価エラーに関連し、外出頻度が低い高齢者ほど自分の能力を過大評価(または過小評価傾向が縮小)する傾向があることが明らかになった。

初回調査時の外出頻度別に、予測高と実測高の推移を比較すると、低外出頻度者では3年間で実測高が低くなっているにもかかわらず、予測高が高くなり、結果として過大評価が生じていることが分かった。

跨ぎ越し判断テスト

外出頻度別の予測高と実測高の3年間の推移

外出頻度別の予測高と実測高の3年間の推移

出典:東京都健康長寿医療センター研究所、2021年

定期的に体を動かし、自身の体の状態を確認することが重要

このように、加齢とともに身体能力を過大評価する高齢者が増え、この過大評価傾向には外出といった体を動かす機会の低下が関わっていることが分明らかになった。

この結果は、体を定期的に動かし、自身の体の状態を認識することが、自己能力認識を正確に保つために重要であることを示している。

「コロナ禍では閉じこもりがちな生活になりやすいですが、身体能力の過大評価が転倒につながる可能性があることを考えると、事故予防の観点からも、体を動かす機会を増やし、活発な生活に努めることが大切です」と、研究者は述べている。

フレイル予防アプリ「スクワット・チャレンジ全国版」を公開

スクワットの動きをとらえ、回数を自動で計測

市区町村ごとに順位を競うことも

東京都健康長寿医療センターと都築電気は、フレイル予防を目的としたアプリ「スクワット・チャレンジ全国版」を共同で開発した。両者は「健康寿命の延伸につながる、ICTを活用した社会・地域の仕組みづくり」のため、2017年度より共同研究を実施している。

フレイルとは、「自立した生活ができる健康な状態」と「要介護状態」の中間的な状態をさす。高齢化社会では、高齢者が「健康寿命」を延伸し、介助なしに元気に暮らせる期間を延ばすことが重要となる。

そのためには、フレイルの予防・早期発見し、運動を習慣として行い、健康な状態に快復できるよう対策することが重要となる。

アプリ「スクワット・チャレンジ」は、スマートフォンのカメラ機能を活用してスクワットを行うヘルスケアアプリ。高齢者に運動習慣を身につけてもらうために、東京都内の高齢者施設などで活用されている。

アプリでは、スマートフォンやタブレットのカメラで、スクワットの動きをとらえ、回数を自動で計測する。計測されたスクワットの回数は、個人記録としてサーバで保存される(個人情報は保存されない)。利用者全体の月間の合計回数が集計され、市区町村ごとに順位を競うなどの使い方ができる。

東京都大田区の「大田区元気シニアプロジェクト」では、区内8つの高齢者施設に設置され、約3年間、参加した高齢者が毎月合計3万回ほどのスクワットを実施したという。

このほど、コロナ禍による運動不足の解消など、世代に関わらず多くの高齢者の健康づくりに活用してもらうために、全国版が無償で公開された。アプリは、Android版が2020年4月に公開され、iOS版も追加された。

東京都健康長寿医療センター研究所 社会参加と地域保健研究チーム

Changes in Self-estimated Step-Over Ability among Older Adults: A 3-Year Follow-up Study(Journals of Gerontology: Psychological Sciences 2020年12月7日)

都築電機

外出頻度別の予測高と実測高の3年間の推移

外出頻度別の予測高と実測高の3年間の推移