自身の出生体重が3kg未満の女性は、将来に妊娠高血圧症候群を発症するリスクが高いことが分かった。出生体重が1,500~2,499gの女性では、妊娠糖尿病のリスクも高かった。

国立がん研究センターなどが、日本人女性約4万6,000人を対象に行った調査で、自身の出生体重と、妊娠期における妊娠高血圧症候群、妊娠糖尿病との関連が明らかになった。日本ならびにアジアの女性について報告したのは今回がはじめて。

高血圧や2型糖尿病、がんなどの予防と健康寿命の延伸に役立てるために実施されている、次世代多目的コホート研究「JPHC-NEXT研究」の成果。

日本人女性の妊娠高血圧症候群、妊娠糖尿病を調査

妊娠高血圧症候群は、妊娠時に発症する高血圧のこと。また、妊娠糖尿病とは、妊娠中にはじめて発見された糖代謝異常。妊娠中の血圧や血糖のコントロールが大切になる。出産後は症状が良くなることが多いが、出産後も高血圧や糖尿病についてのフォローアップが必要になる場合もある。

これまでの研究から、自身の出生体重が少ない女性は、成人すると高血圧、2型糖尿病、心疾患などのリスクが高いことが報告されている。また、欧米の疫学研究で、出生体重が少ない女性は、妊娠時に妊娠糖尿病などを発症するリスクも高いことが報告されている。しかし、日本人を対象とした研究は行われておらず、日本人での関連についてはよく分かっていなかった。

そこで研究グループは、2011~16年に、次世代多目的コホート研究対象地域(秋田県、岩手県、茨城県、長野県、高知県、愛媛県、長崎県)に在住しており、研究に同意した40~74歳のうち、妊娠を経験した女性約4万6,000人を対象に、自身の出生体重と、妊娠期における妊娠高血圧症候群、妊娠糖尿病との関連を調べた。

研究は、国立がん研究センター、国立成育医療研究センター、国立高度専門医療研究センター医療研究連携推進本部との共同研究によるもの。研究成果は、「Journal of Epidemiology」に掲載された。

自身の出生体重が少なかった女性は妊娠高血圧症候群、妊娠糖尿病のリスクが上昇

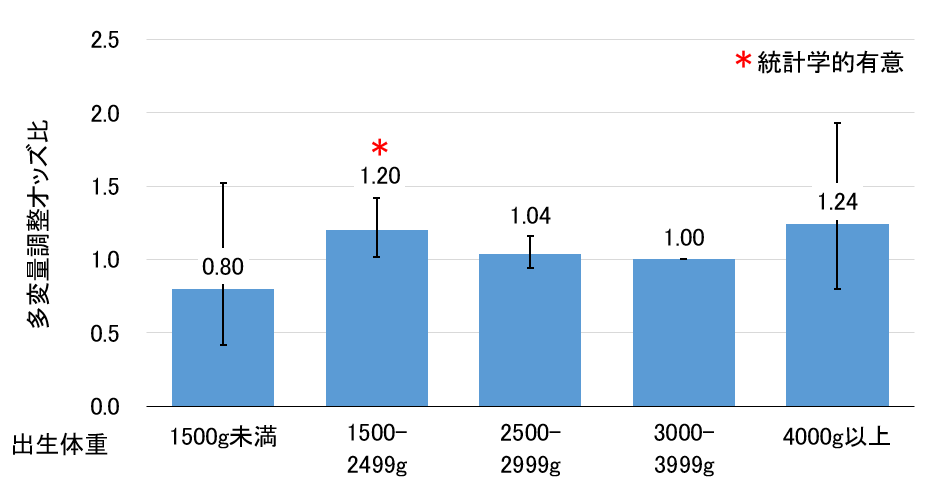

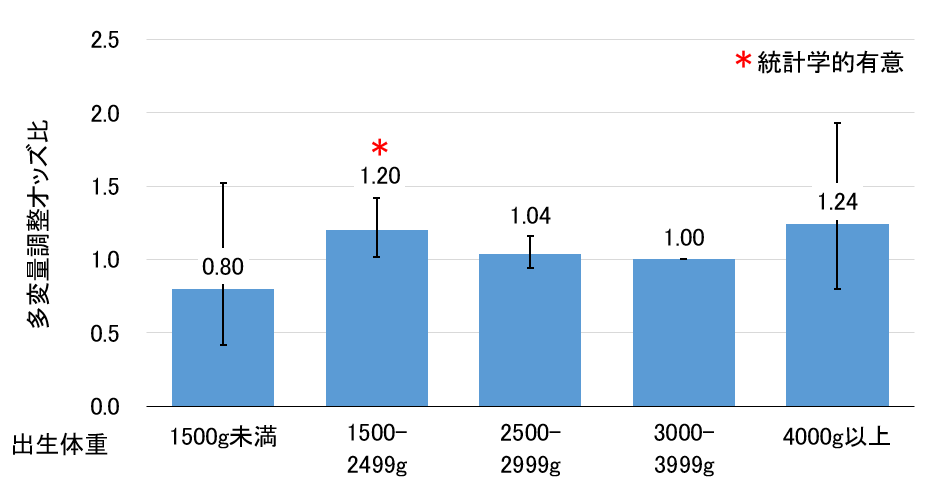

その結果、出生体重が3,000~3,999gのグループに比べ、2,500~2,999g、1,500~2,499g、1,500g未満と出生体重が少ないグループで、妊娠高血圧症候群のリスクが有意に高いことが明らかになった。

出生体重が4kg以上の場合でも、同様に妊娠高血圧症候群のリスクは高くなっていたが、統計学的に有意な関連はみられなかった。

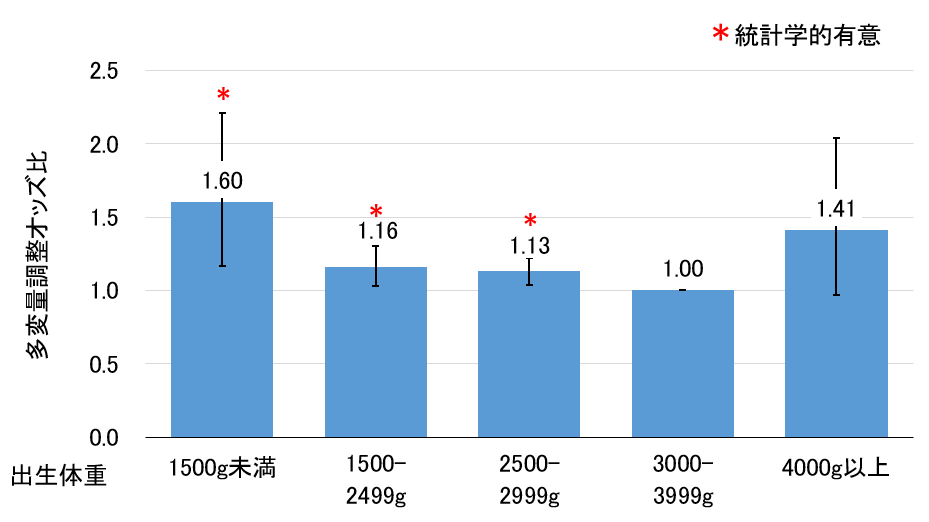

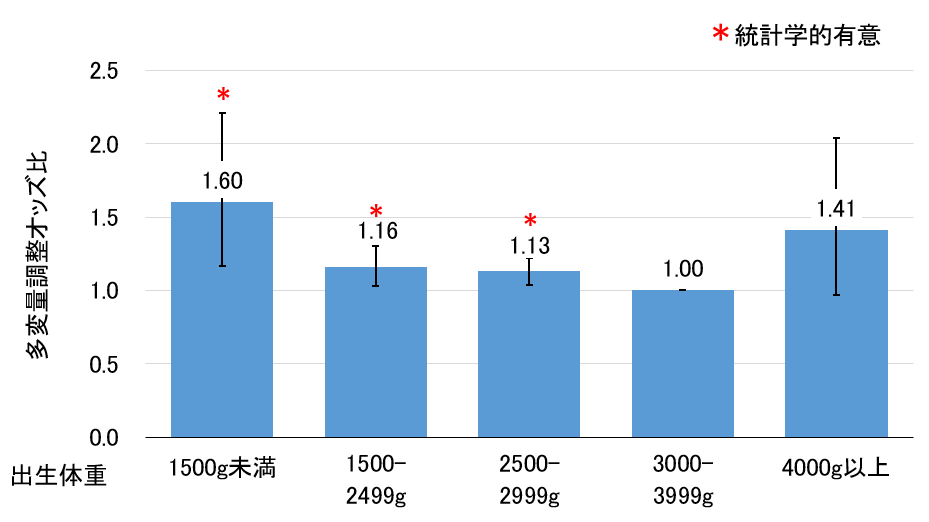

出生体重と妊娠糖尿病については、出生体重3,000~3,999gのグループに比べ、1,500~2,499gのグループで妊娠糖尿病のリスクが高いという関連がみられたが、その他のグループでは関連がみられなかった。

出生体重が3000-3999gの女性を基準とした場合の妊娠高血圧症候群との関連

出生体重が3000-3999gの女性を基準とした場合の妊娠糖尿病との関連

出生体重が3000-3999gの女性を基準とした場合の妊娠糖尿病との関連

出典:国立がん研究センター、2021年

血管内皮機能や腎機能の低下が原因か

今回の研究成果は、アジア女性で、出生体重とその後の妊娠高血圧症候群および妊娠糖尿病との関連を報告したはじめての研究だ。これまで、欧米の研究では、出生体重と妊娠高血圧症候群のリスクとの関連が報告されており、今回の研究でも同様の関連がみられた。

なぜ出生体重が少ないと、成人してから妊娠高血圧症候群を発症しやすくなるのか、そのメカニズムははっきりしていない。しかし、研究グループは、「低出生体重児は、血管の内皮機能が弱いことや、腎機能が低下しやすいことが報告されており、このことが妊娠時に妊娠高血圧症候群のリスクと関連がみられた理由のひとつとして考えられます」と述べている。

一方、欧米の研究では、出生体重が多い場合、妊娠高血圧症候群と関連があることが報告されている。しかし、今回研究では、出生体重4kg以上(巨大児)だった女性は、妊娠高血圧症候群のリスクは高かったが、統計学的に有意な関連はみられなかった。その理由として、今回の参加者に出生体重4kg以上と回答した人数が少なかったことが考えられるという。

また、出生体重が少なかった場合、成人後に糖尿病を発症するリスクが高いことがこれまでに報告されており、今回の研究でも、これと同様に、出生体重が少ない(1,500~2,499g)グループでは、妊娠糖尿病のリスクが高いことが示された。

しかし、さらに出生体重が少ない(1,500g未満)グループでは妊娠糖尿病との関連がみられなかった。この理由も、今回の参加者に出生体重1,500g未満と回答した人数が少なかったことが考えられるとしている。

妊娠時に糖尿病に対する正しい知識をもち、食事や運動に気を配ることが大切

妊娠糖尿病は、妊娠中にいろんな合併症を起こすだけでなく、母親の将来の2型糖尿病やメタボ、さらには赤ちゃんの将来の2型糖尿病やメタボにも関係するため、妊娠時に糖尿病に対する正しい知識をもち、医師の指導のもと産後も食事や運動などの生活スタイルに気を配ることが大切になる。

なお、同研究の限界点として、妊娠から出産までの期間が把握できていないこと、出生時体重を自己申告で行っていることなども挙げている。

コホート研究とは、特定の要因に曝露した集団と曝露していない集団を一定期間追跡し、疾患の罹患率や死亡率を比較することで、要因と疾患との関連を調べる観察研究。コホート研究は他の観察研究よりも時間とコストがかかる一方、曝露要因(原因)と疾病の罹患や発症(結果)を時間の流れにそって追跡できることから、因果関係を明らかにする手法としてより望ましいと考えられている。

日本では、国立がん研究センターを中心に、日本人での食習慣・運動・喫煙・飲酒などとがん・心筋梗塞・脳卒中などの関係を明らかにするため、2つのコホート研究が行われている。

1つは、1990年に開始された多目的コホート研究「JPHC研究」で、日本各地の約14万人を対象としている。もう1つは、2011年に開始された次世代多目的コホート研究「JPHC-NEXT研究」で、約11万人を対象としている。

研究に参加した人には、アンケート回答をもとに、1人ひとりに対して、どうしたら健康でいられるかについてのアドバイスも知らされるという。研究成果を、健康づくりに役立ててもらうことが大切と考えられている。

多目的コホート研究(JPHC Study)(国立がん研究センター 予防研究グループ)

次世代多目的コホート研究「JPHC-NEXT研究」(国立がん研究センター 予防研究グループ)

Association between birth weight and risk of pregnancy induced hypertension and gestational diabetes in Japanese women: JPHC-NEXT study(Journal of Epidemiology 2021年4月13日)

出生体重が3000-3999gの女性を基準とした場合の妊娠糖尿病との関連

出生体重が3000-3999gの女性を基準とした場合の妊娠糖尿病との関連