ニュース

高齢者の転倒にはこうして対応 原因と対策を科学的に検討 日本老年医学会などが「施設内での転倒に関するステートメント」を公開

2021年06月21日

日本老年医学会と全国老人保健施設協会は、『介護施設内での転倒に関するステートメント』をまとめて公表した。

高齢者の転倒を防止しようとする施設の姿勢や取り組みと、発生した事故を状況に応じて、受容する入所者、家族などの心象とのバランスのありようを、科学的に検討した内容だ。

高齢者の転倒を防止しようとする施設の姿勢や取り組みと、発生した事故を状況に応じて、受容する入所者、家族などの心象とのバランスのありようを、科学的に検討した内容だ。

転倒には多くの要因が複雑に関係している

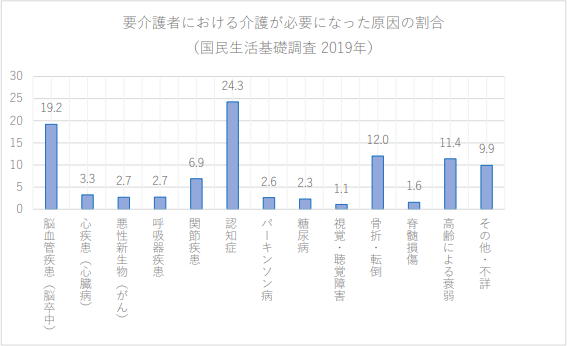

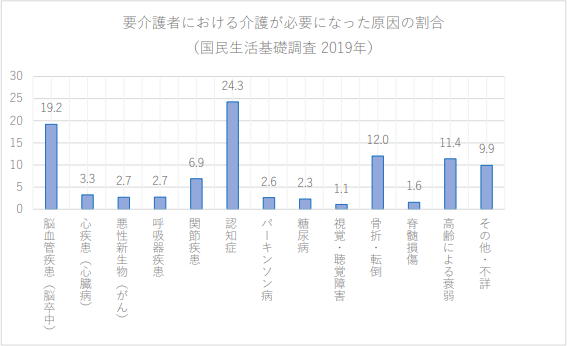

転倒は、骨折などを介して介護が必要なレベルに運動機能が低下する原因となる。国民生活基礎調査では、日本全体の要介護者の介護が必要になった原因として、認知症、脳血管疾患に次いで、転倒が第3位(12%)に上げられている。

日本では、医療や介護の進歩により、転倒関連死は減少しているものの、年齢が高くなるほどその恩恵は少ないことが示されている。とくに、80歳以上の男性と85歳以上の女性では、粗死亡率の減少割合は20年間で10~20%の範囲にとどまり、予防が可能な転倒関連死は依然として多い。

そこで、日本老年医学会と全国老人保健施設協会は、『介護施設内での転倒に関するステートメント』をまとめて公表した。

同学会の「老年症候群の観点から見た転倒予防とその限界に関する検討ワーキンググループ」での約2年間の検討をふまえた内容で、転倒やそれにともなう傷害に関して、防止しようとする施設の姿勢や取り組みと、発生した事故を状況に応じて、受容する入所者、家族などの心象とのバランスのありようを、科学的に検討している。

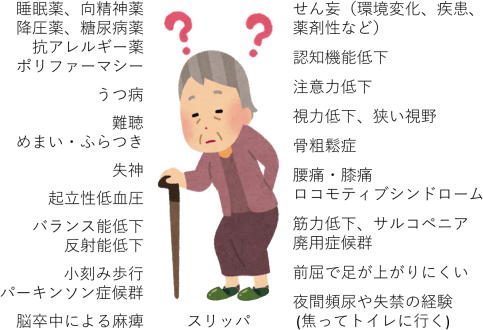

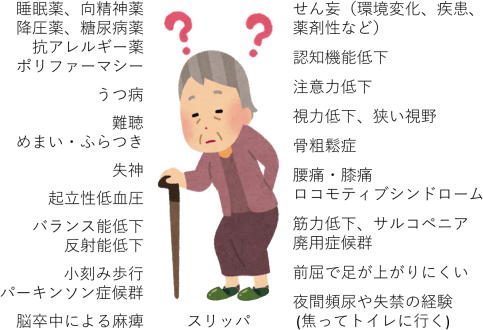

介護施設入所者でよくみられる複合的な転倒・骨折のリスク因子

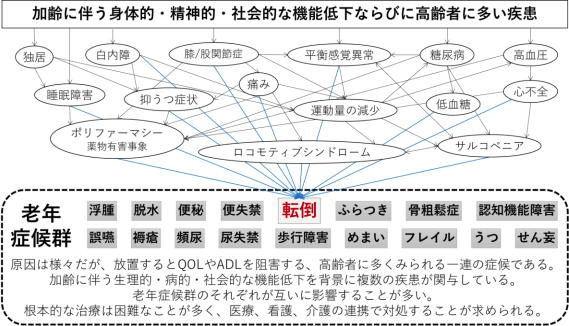

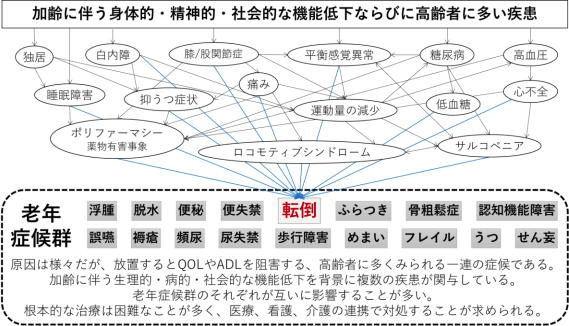

加齢にともなう転倒には、さまざまな要因がからんでおり、医療面から介入しても改善が難しい要因も多い。

介護が必要になった主な原因の割合(2019年国民生活基礎調査)

出典:日本老年医学会、2021年

ステートメントは、介護施設の医療介護従事者・管理者と、関連する行政機関を主な対象としているが、それとは別に、国民にも広く理解してもらうため、より分かりやすくまとめた『介護施設内での転倒を知っていただくために~国民の皆様へのメッセージ』も作成した。

転倒には多くの要因が複雑に関係している

施設入所時などに、転倒が老年症候群のひとつであること、多数の要因が複雑に関係して発生すること、転倒を減らすために医療・看護・介護の連携で対処すること、それらの対処でも予防しきれない転倒が発生することを説明することが望まれる。

出典:日本老年医学会、2021年

介護施設内での転倒に関する4つのステートメント

ステートメントは4つのパートで構成される。全文を日本老年医学会のホームページでダウンロードできる。

[ステートメント1] 転倒すべてが過失による事故ではない

転倒リスクが高い入所者については、転倒予防策を実施していても、一定の確率で転倒が発生する。転倒の結果として骨折や外傷が生じたとしても、必ずしも医療・介護現場の過失による事故と位置付けられない。

[ステートメント2] ケアやリハビリテーションは原則として継続する

入所者の生活機能を維持・改善するためのケアやリハビリテーションは、それにともなって活動性が高まることで転倒リスクを高める可能性もある。しかし、多くの場合は生活機能維持・改善によって生活の質の維持・向上が期待されることから、原則として継続する必要がある。

[ステートメント3] 転倒についてあらかじめ入所者・家族の理解をえる

転倒は老年症候群のひとつであるということを、あらかじめ施設の職員と入所者やその家族などの関係者の間で共有することが望ましい。

[ステートメント4] 転倒予防策と発生時対策を講じ、その定期的な見直しをはかる

施設は、転倒予防策に加えて転倒発生時の適切な対応手順を整備し職員に周知するとともに、入所者やその家族などの関係者にあらかじめ説明するべきだ。また、現段階で介護施設で推奨される対策として標準的なものはないが、科学的エビデンスや技術は進歩を続けており、施設での対策や手順を定期的に見直し、転倒防止に努める必要がある。

環境整備や個別の治療では予防できない転倒も多い

『介護施設内での転倒を知っていただくために~国民の皆様へのメッセージ』では、「転倒リスクに関する住環境の要因は対策可能なものが多く、高齢者の施設などでは積極的な対応がとられています。このような転倒予防対策は、個人の活動性や命を保つ観点から極めて重要です」と説明している。

一方で、「高齢者のなかでもとくに年齢の高い方々では、下肢の筋力低下やバランス能力の低下などの転倒発生要因が重度になり、数が増え、かつ相互の関係も複雑になるため、環境整備や個別の疾患の治療では予防できない転倒が多くなることに留意する必要があります。そのため、転倒によって外傷が生じた場合に備えることも大事です」と注意を促している。

今後の展望として、介護技術の進歩とともに、介護の安全に関してデータベースをもとにした科学的解析も着手されていることを挙げている。転倒予防についても、転倒発生事例から学ぶだけでなく、転倒高リスク者での予防事例から学ぶことが可能になりつつある。

さらに、AI(人工知能)を含む科学技術の発展により、予知にもとづく転倒予防行動や施設の安全対策設備の進化が見込まれる。

ステートメントは、「学術団体、介護にかかわる施設・団体、さらには産業界や行政は、転倒予防を含めた介護のレベルを向上させるための科学を進歩させ、それを取り入れる体制構築に継続的に取り組むことが求められる」とまとめられている。

一般社団法人 日本老年医学会

公益社団法人 全国老人保健施設協会

掲載記事・図表の無断転用を禁じます。©2009 - 2025 SOSHINSHA All Rights Reserved.

「特定保健指導」に関するニュース

- 2025年07月28日

- 日本の「インターバル速歩」が世界で話題に 早歩きとゆっくり歩きを交互に メンタルヘルスも改善

- 2025年07月28日

- 肥満と糖尿病への積極的な対策を呼びかけ 中国の成人男性の半数が肥満・過体重 体重を減らしてリスク軽減

- 2025年07月28日

- 1日7000歩のウォーキングが肥満・がん・認知症・うつ病のリスクを大幅減少 完璧じゃなくて良い理由

- 2025年07月28日

- 【妊産婦を支援】妊娠時に頼れる人の数が産後うつを軽減 妊婦を支える社会環境とメンタルヘルスを調査

- 2025年07月22日

- 【大人の食育】企業や食品事業者などの取り組み事例を紹介 官民の連携・協働も必要 大人の食育プラットフォームを立ち上げ

- 2025年07月22日

- 高齢者の社会参加を促すには「得より損」 ナッジを活用し関心を2倍に引き上げ 低コストで広く展開でき効果も高い 健康長寿医療センター

- 2025年07月18日

- 日本人労働者の3人に1人が仕事に影響する健康問題を経験 腰痛やメンタルヘルスなどが要因 働きながら生産性低下を防ぐ対策が必要

- 2025年07月18日

- 「サルコペニア」のリスクは40代から上昇 4つの方法で予防・改善 筋肉の減少を簡単に知る方法も

- 2025年07月14日

- 適度なアルコール摂取は健康的? 大量飲酒の習慣は悪影響をもたらす お酒との良い関係

- 2025年07月14日

- 暑い夏の運動は涼しい夕方や夜に ウォーキングなどの運動を夜に行うと睡眠の質は低下?