乳児を育てる父親が育児行動に参加する頻度が高いと、母親が心理的苦痛を感じることが少なくなることが、「子どもの健康と環境に関する全国調査(エコチル調査)」で明らかになった。

女性の心理的苦痛を低減するために、男性は積極的に育児に取り組む必要があることが示された。

育児は女性の負担が大きい 女性のメンタルヘルス不良の原因に

富山大学は、乳児を育てる父親が育児行動に参加する頻度が高いと、母親が心理的苦痛を感じることが少なくなることを、「子どもの健康と環境に関する全国調査(エコチル調査)」で明らかにした。

乳児期の育児は、授乳・おむつ替え・着替えなど、多くの慣れないお世話をしなければならず、それまでのライフスタイルが一変する。とくに、母親への負担は大きくなりがちで、乳児期の育児をする母親が、産後うつをはじめとするメンタルヘルスの不良になる事例が多数報告されている。

母親のメンタルヘルス不良は、子供の発達にも影響を及ぼすとされており。予防対策が必要だ。そのため、母親のメンタルヘルス不良と関連する要因を調べ、対策につなげていくことが非常に重要になる。

これまで、育児中の夫婦で「父親の育児行動時間が長いと母親のメンタルヘルス不良が減る」という先行研究が海外にはあったが、日本で大規模集団での検討は行われていなかった。また、父親のどのような育児行動が母親のメンタルヘルスと関連するのかを調べた研究もなかった。

そこで研究グループは、「子供の健康と環境に関する全国調査(エコチル調査)」に参加している約7万5,000組の夫婦を対象に、子供が生後6ヵ月時点の父親の育児行動の頻度と、生後1歳時点の母親の心理的苦痛がどのように関連するかを調べた。

研究は、富山大学エコチル調査富山ユニットセンターの笠松春花研究支援員(現・高岡市きずな子ども発達支援センター)、同大学術研究部医学系公衆衛生学講座の土田暁子助教らの研究グループによるもの。研究成果は、医学誌「European Psychiatry」にオンライン掲載された。

男性が育児行動に積極的に参加すると、女性の心理的苦痛は減る

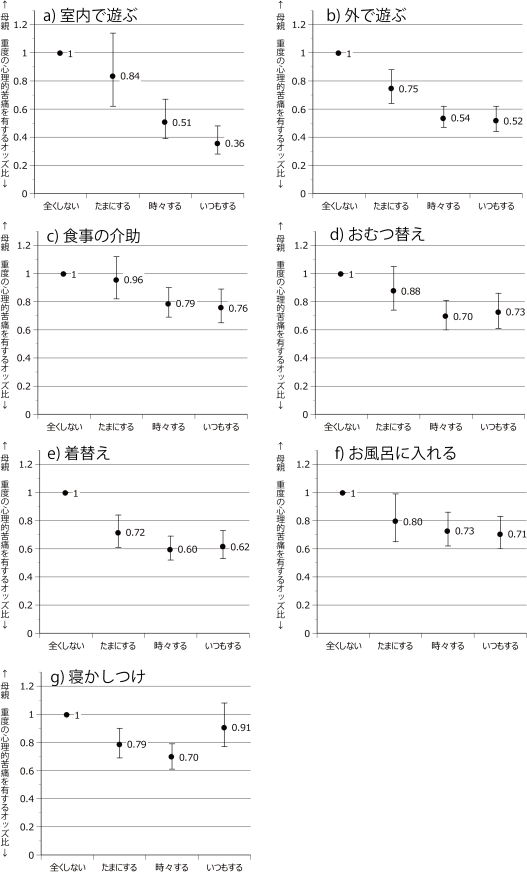

今回調査した育児行動は、「室内で遊ぶ」「外で遊ぶ」「食事の介助」「おむつ替え」「着替え」「お風呂に入れる」「寝かしつけ」の7つ。父親が取り組む頻度は「全くしない」「たまにする」「時々する」「いつもする」の4段階で、母親が評価した。

また、母親の心理的苦痛はK6と呼ばれる質問票の回答からストレスの度合いを得点化した。K6の値は合計で0~24点となり、点数が高いほどストレスの度合いが高い状態と判定される。

これまでの研究では、5~12点で中等度のストレス、13点以上で重度のストレスがあると判定されており、今回の研究でも同じ基準を用いてストレス度合いを判定した。

そして、父親の育児行動の頻度と母親の心理的苦痛の関連については、母親の年齢や、きょうだいや同居家族の人数、母親の抑うつ傾向など、心理的苦痛に影響を与えるとされる他の要因を調整し解析した。

その結果、父親が育児行動を「全くしない」群と比べ、頻度の多い群では、母親が重度の心理的苦痛を有するリスクが低くなり、中等度の心理的苦痛があってもリスクはやはり低くなる傾向が示された。

父親の育児行動の頻度と母親が重度の心理的苦痛を感じるリスク

全くしないを1とした時の各集団のオッズ比を算出。1より低い値となると、重度の心理的苦痛(K6の得点が13点以上)を有するリスクが低い。

出典:富山大学、2021年

父親の育児行動を促進する教育介入が必要

これらの結果から、父親が育児行動を積極的に行うと、母親の心理的苦痛が低減する可能性が高いことが示された。

とくに、「食事」や「着替え」といった生活の介助だけでなく、「室内遊び」や「外遊び」といった行動でも同様の結果が得られた。

「今回の調査から、子供の父親が育児行動に取り組むことで、母親に時間的余裕ができることが、心理的ストレス低減につながっているのではないかと推察されます」と、研究グループは述べている。

一方で、「今回の研究は観察研究であり、父親の育児行動が母親の心理的苦痛を低減させるようにどのように働くかを実際には検証できていません。父親の育児行動を促進する教育などの介入を行うことで、母親の心理的苦痛を低減できるかを調べる研究を進め検証していくことが必要です」と、付け加えている。

今後は、産休・育休の法整備を進め、男性が育休を取得して育児に取り組みやすくするような社会整備も必要になる。研究グループは今後、男性の育児参加により、女性の心理的苦痛が低減するメカニズムをさらに詳しく解明するとしている。

エコチル調査 富山ユニットセンター 子どもの健康と環境に関する全国調査

富山大学医学部公衆衛生学講座

Paternal childcare at 6 months and risk of maternal psychological distress at 1 year after delivery: The Japan Environment and Children's Study (JECS)(European Psychiatry 2021年6月9日)