【2020年度版】健診・検診/保健指導実施機関~集計結果と解説~

このたび、新型コロナ1年目となった2020年度の集計結果と解説を行いましたのでぜひご覧ください。

健診機関一覧は健診機関の実施・組織体制、検査の質などを評価・認定する団体や、疾病予防・健康増進・各種疾患の啓発などを行う団体のホームぺージに公開されている施設一覧を参考に作成しました。

同じくこの時期には、これらの法令に基づく健診に加えて、人間ドック等を含めたすべての健診(検診)の一時中止の動きが広まりました。

このような中で評価認定機関は単独の動きではなく日本医学健康管理評価協議会に参加するメンバーで「健康診断実施における新型コロナウィルス感染症対策」を取りまとめました。

●【8団体合同マニュアル】健康診断実施時における新型コロナウイルス感染症対策について (20/5/14改訂)はこちら

また、日本対がん協会は全国の支部に調査を行い、がん検診受診者が例年に比べ3割以上減少すると見込んでいる支部が多いことを把握し、PDF版チラシ「コロナ下でも『がん検診』は必要です!!」を作成。本チラシを使用してがん検診受診勧奨をおこないました。

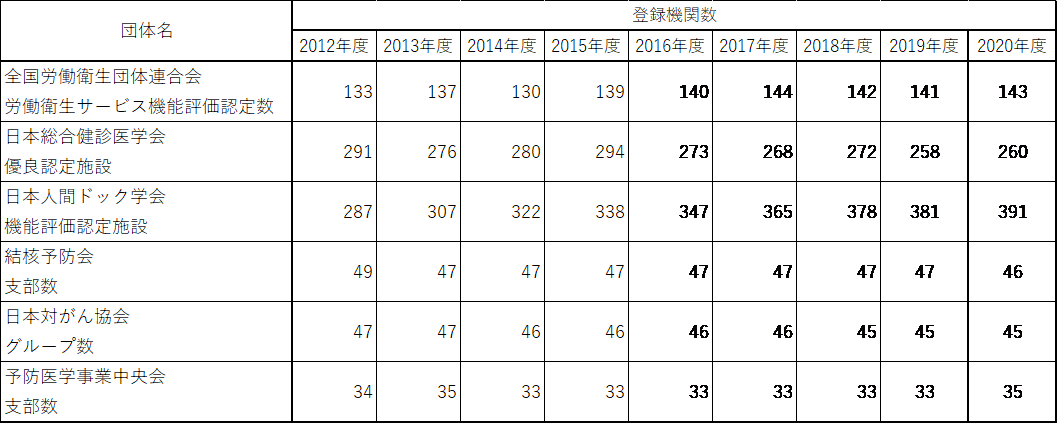

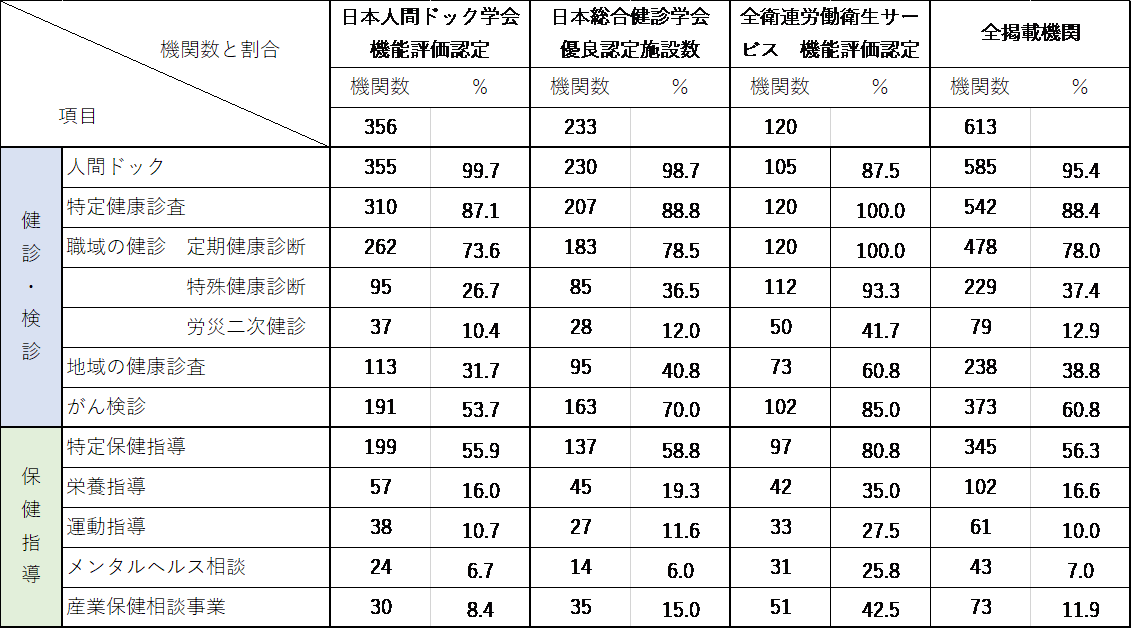

認定団体別登録機関数は【表1】、評価認定団体別、健診・検診・保健指導項目別実施数は【表2】の通りで、人間ドックと特定健康診査は3団体とも9割前後の実施率でした。労働安全衛生法による健康診断は、全国労働衛生連合会の認定機関で定期健康診断100%、特殊健康診断93.3%と高い傾向でした。

保健指導の実施状況については掲載当初から低い傾向が続いています。全国労働衛生連合会の評価認定機関は特定保健指導80.8%、産業保健相談事業42.5%の実施率でした。

定期健康診断の実施や特定保健指導までを一気通貫で受けられるかどうか等は、中小規模の事業所の健康管理を進める上で重要になってきています。

評価認定が疾病予防・健康増進・各種疾患の啓発などを行う3団体のHPに公開されている施設一覧を参考に情報収集を行いました。

〇人間ドック学会:人間ドック・検診施設機能評価認定施設 1986年(昭和61年)優良施設を示す「指定表示版」作成 〇日本総合健診医学会:優良総合健診施設 1996年(平成8年4月)第1回 〇全国労働衛生機関:労働衛生サービス機能評価認定施設 1999年(平成11年度) 労働衛生機関評価制度を創設 2004年(平成16年12月)労働衛生サービス機能評価制度に改めた

☆結核予防会(1939年~) ☆対がん協会(1952年8月~) ☆予防医学事業中央会(1966年~ 前身は寄生虫予防協会1957年7月~)

2020年度は新型コロナウィルス感染症下の健康診断ということで、臨機応変な対応が求められ、健診事業の転換の年になりました。

健診・検診/保健指導の外部委託も進み、委託元との連携等がますます大事になってきます。ぜひ掲載項目の新たな開始や変更等がありましたらご連絡ください。各機関、ご担当者の皆様、よろしくお願いいたします。

また、最新情報(掲載項目の追加・変更)は各健診機関から募集しています。より正確な情報の反映のため、情報の更新・変更がありましたらお問合せフォームからお知らせください。

本サイトに掲載されている記事・写真・図表の無断転載を禁じます。