順天堂大学は、ロコモ予防のための運動介入研究を行い、血液中のタンパク質の一種である血清アルブミンが低負荷レジスタンストレーニングの効果を予測するバイオマーカーになることを明らかにした。

血清アルブミン値が、4.1g/dL未満と比較的低値である場合には、トレーニングで期待される筋量増加などの効果を適切に得られないことが分かった。

トレーニングの効果を適切に得るためには、栄養状態の改善が必要であることがあらためて示された。

「ロコモ予防運動プログラム」による運動介入研究

順天堂大学では、「生涯自分で動き続けることができる体作り」すなわち「寝たきりゼロ」を目指し、ロコモティブシンドロームの予防・改善策を開発するプロジェクトに取り組んでいる。

その一環として、自体重トレーニングを中心とする低負荷レジスタンストレーニングのプログラムである「ロコモ予防運動プログラム」を開発し、その継続により筋量、筋力、身体機能の改善が期待できることを明らかにしてきた。こうしたトレーニングは、同一のプログラムを提供しても、得られる成果には個人差があることが知られているが、その要因は明らかではない。

そこで今回の研究では、一般的な健康診断でも評価項目となる血液成分に着目し、トレーニング開始前の血液成分の違いがトレーニングの効果に影響するかを分析した。

研究では、運動介入前の血清アルブミン値に着目した。血清アルブミンは、血液中のタンパク質の一種で、総タンパクの約6割を占めている。栄養・代謝物質の運搬などの働きをしており、栄養状態を反映していると考えられている。

血清アルブミンは、肝障害、腎不全、ネフローゼ症候群、低栄養状態、妊娠により低下することも知られている。

研究は、順天堂大学COIプロジェクト室の沢田秀司研究員、順天堂大学大学院スポーツ健康科学研究科の内藤久士教授、町田修一教授らの研究グループによるもので、同大学が取り組んできたCOIプロジェクトの研究成果。詳細は、学術誌「BMC Geriatrics」に掲載された。

運動介入前の血清アルブミン値が低いと運動効果を得られない

研究グループは、日本人69名(女性49名、男性20名、平均年齢69.4±6.5歳)を対象に、「ロコモ予防運動プログラム」による運動介入を週2回の頻度で、12週間実施してもらった。

トレーニング種目は、スクワット、プッシュアップ、クランチ、ヒップリフト、ヒールレイズ、シーテッドロウ、ランジ、ショルダープレス、アームカールの9種目。2週間ごとに種目数、1セット当たりの実施回数、セット数、セット間休息時間を調整することで、トレーニングにおける負荷を漸増させていった。

運動介入期間の前後には、超音波Bモードを用いた大腿部前面の筋厚測定を行った。また、一般的な健診における評価項目である22項目について、検査を行った。

そして、運動介入前の血液検査結果にもとづき、各項目の下位25%と上位75%の2群に分け、大腿部前面の筋厚におけるトレーニング効果を分析した。

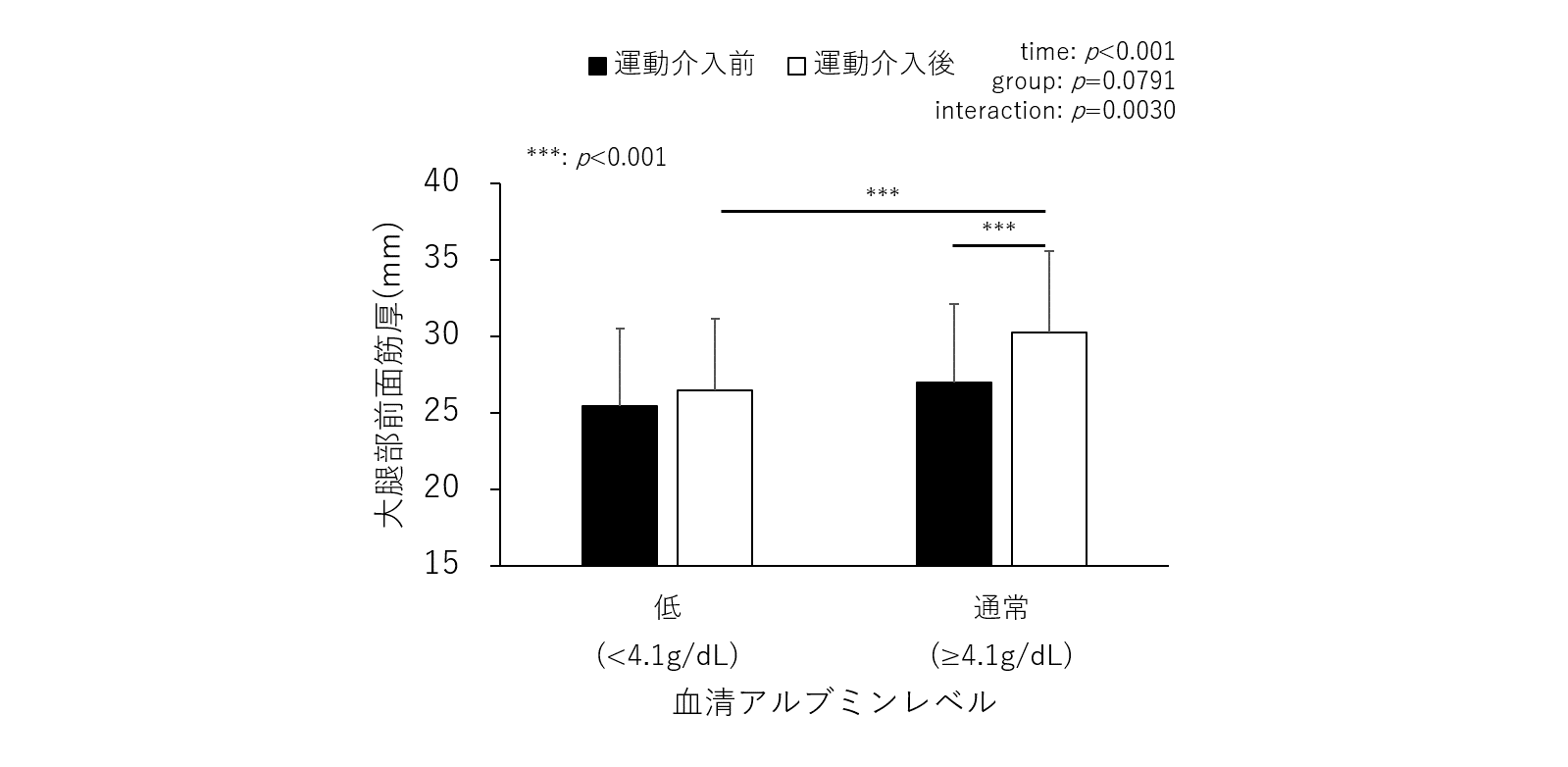

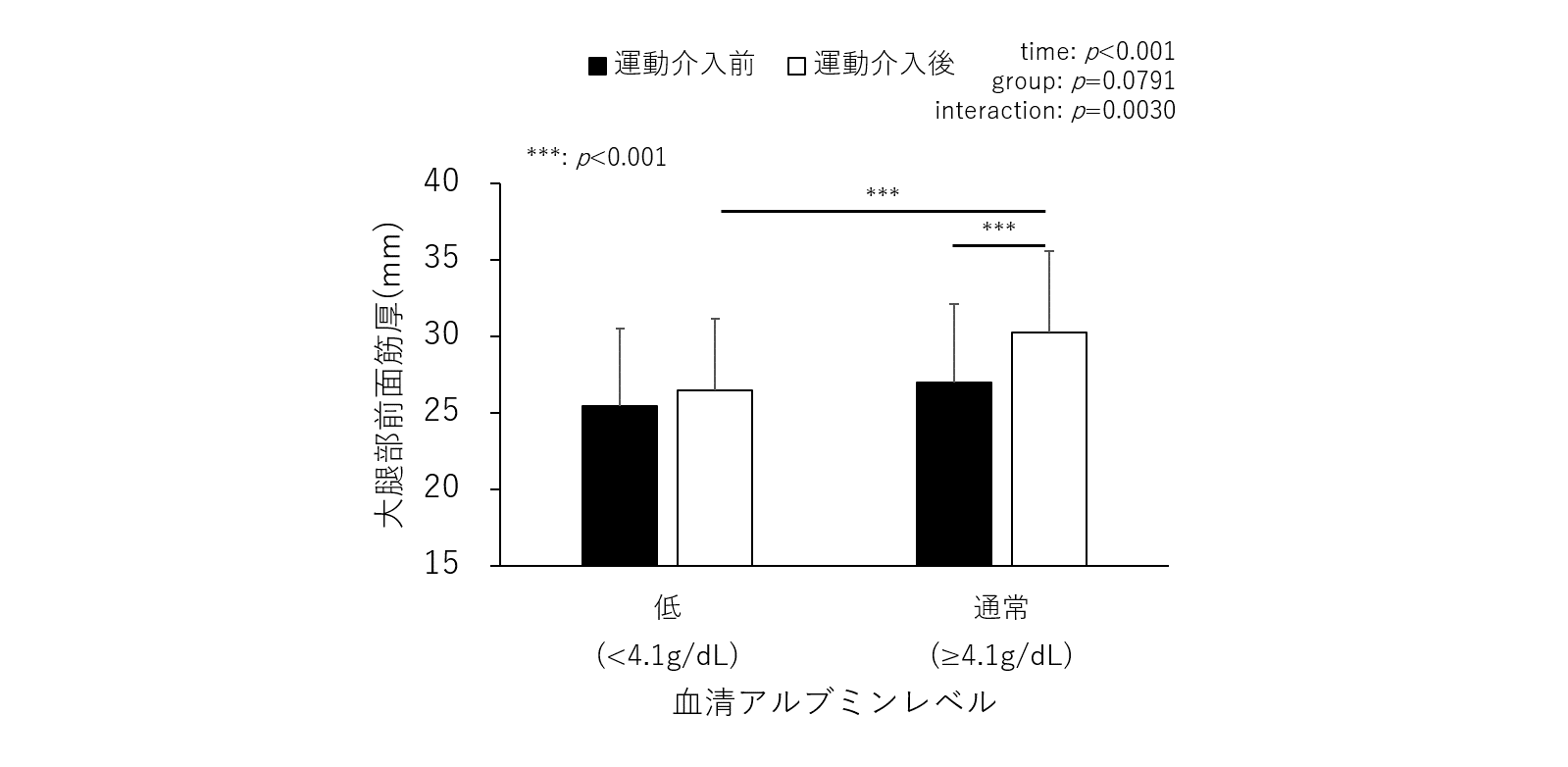

その結果、運動介入前後の比較にて、被験者全体では大腿部前面筋厚は10.6%増加した。このトレーニングの効果に影響する因子を分析したところ、血清アルブミン値下位25%である4.1g/dL未満の群と、上位75%である4.1g/dL以上の群との比較では、血清アルブミン値が4.1g/dL以上の群においてのみ、大腿部前面筋厚の有意な肥大が認められた。

運動介入前の血清アルブミン値が筋肥大に及ぼす影響

運動介入前の血清アルブミンレベルが低いグループ(4.1g/dL未満)では、筋力トレーニングで期待される効果を適切に得られなかった。

血清アルブミンがトレーニング効果を予測するバイオマーカーに

今回、トレーニングの効果に影響した因子の血清アルブミンは、栄養状態を評価する代表的な項目のひとつであり、3.5g/dL未満で低栄養と評価される。

研究結果から、運動介入前の血清アルブミン値に着目すると、低栄養には該当しない状態であっても、4.1g/dL未満と比較的低値である場合には、トレーニングの実施で期待される筋量増加などのトレーニング効果が適切に得られないことが明らかになった。

血清アルブミンがトレーニングの効果を予測するバイオマーカーになる可能性がある。また、血清アルブミンを増加させるためには栄養状態の改善が必要であり、特に肉、魚、卵、乳・乳製品、大豆製品といった良質なタンパク質を摂ることが重要となる。

順天堂大学では2013年度より、文部科学省と科学技術振興機構(JST)が設定した「革新的イノベーション創出プログラム(COI STREAM)」の参画拠点機関として、ロコモティブシンドロームの予防・改善策を開発するプロジェクトに取り組んでいる。

「これまでに、ロコモ予防運動プログラムを開発し、社会実装を進めてきました。こうしたトレーニングによって筋量や筋力、身体機能の改善を促すためには、運動と栄養の双方からのアプローチが重要であると考えられます」と、研究グループ述べている。

順天堂大学大学院スポーツ健康科学研究科

順大さくら"筋活"講座(順天堂大学大学院スポーツ健康科学研究科)

ロコモ予防運動プログラム インターネット版(緊急版)(順天堂大学)

Serum albumin levels as a predictive biomarker for low-load resistance training programs' effects on muscle thickness in the community-dwelling elderly Japanese population: interventional study result(BMC Geriatrics 2021年8月18日)