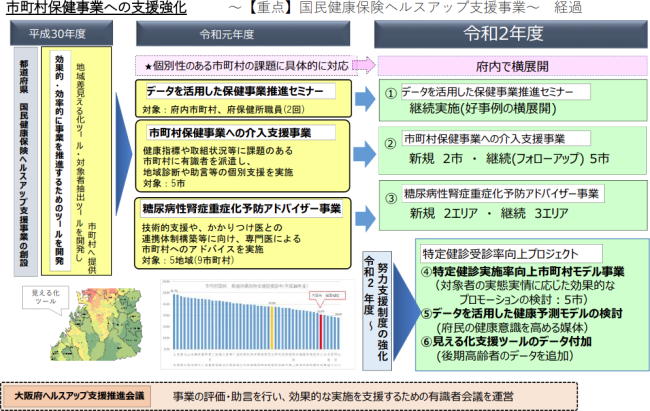

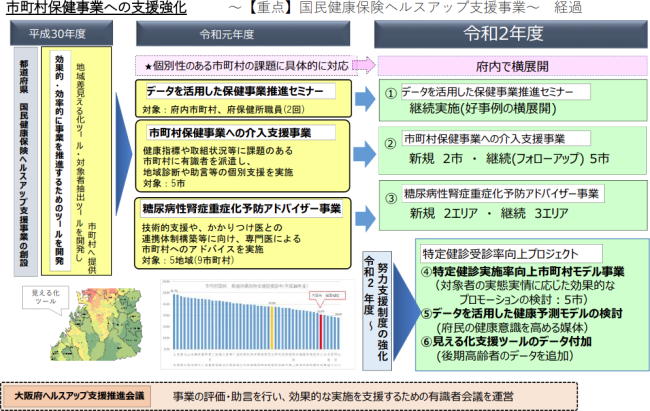

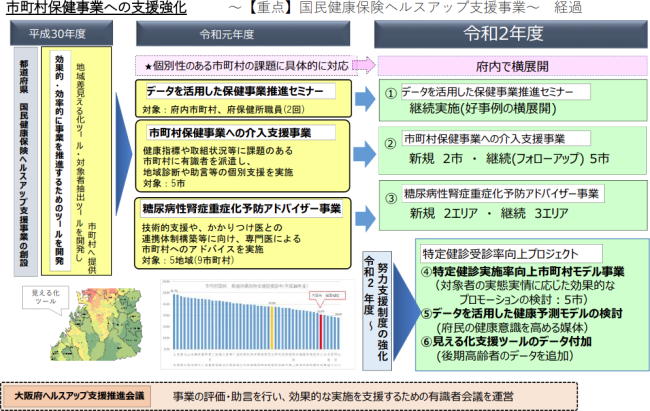

大阪府と大阪府立大学大学院看護学研究科は、特定健診の受診率向上のために、「特定健診受診率向上プロジェクト」を協働で実施している。

大阪府の特定健診の受診率は、2018年度は30.8%で、全国平均の37.9%を大きく下回っている。

プロジェクトでは、動画コンテンツとデジタルサイネージを使い、特定健診の受診を呼びかけるプロモーションを行った。

さらに、府内にモデル地区を設定し、特定健診の対象者の実態に応じた効果的な受診勧奨を展開している。

大阪府の特定健診の受診率は低迷 対策が必要

大阪府と大阪府立大学大学院看護学研究科は、国保加入者の特定健診の受診率向上のために、「特定健診受診率向上プロジェクト」を協働で実施している。

同プロジェクトでは、2021年10月から特定健診の受診勧奨や啓発活動を実施し、特定健診の受診率向上やさらなる予防・健康づくり、重症化予防の推進に取り組んでいる。

生活習慣病の発症および重症化を予防するために、特定健診は重要だが、大阪府の市町村国保加入者の特定健診受診率は、全国と比べて低率かつ低位で推移しており健康課題となっている。

大阪府の特定健診の受診率は、2018年度は30.8%で、全国平均の37.9%を大きく下回った。特定保健指導の実施率も18.5%と伸び悩んでいる。

その結果、大阪府は平均寿命、健康寿命とも全国と比べて短く、後期高齢者の医療費は全国順位4位と高い。

とくに新型コロナの拡大の影響を受けた2020年度は、主に緊急事態宣言のタイミングで受診率が低下し、2021年度も同様の傾向と推測されている。

無関心層にいかに働きかけるかが課題

この課題解決に向けて、大阪府と同学が協働し2020年に、モデル市域で特定健診受診対象者への大規模な調査を実施した。

その結果、未受診者の9割以上が、特定健診について知っていたにも関わらず受診していなかったことが分り、健康への無関心層に対するポピュレーションアプローチが必要であることが示された。

国保加入者が特定健診を受診しなかった理由として、「仕事・家事・育児・介護が忙しかった」36.6%、「医療機関に通院しており、健診を受ける必要はないと考えた」29.1%、「健康であり、健診を受ける必要はないと考えた」23.0%が多くあげられた。

これに対し、府では次のように答えている。

▼特定健診は、ご自宅の近くの医療機関や健診会場で受診できます。土曜日・日曜日の受診やがん検診との同時受診ができる場合もありますので、ご都合のいい時間、場所を見つけて、1年に1回、気軽に受診してみてください。

▼特定健診では問診、身体測定、血圧測定、血液検査、尿検査などを一度に行うことで、異常が発見できる場合があります。このため、定期的に通院していても、特定健診を受けることは大切です。

▼ご自身では健康と思っていても、さまざまな生活習慣病が引き金となり、ある日突然、脳卒中や心筋梗塞などの重大な病気を引き起こす可能性があります。ご自身が健康であることを確認するためにも特定健診を受診しましょう。

10月には動画コンテンツとデジタルサイネージを使い、特定健診の受診を呼びかけるプロモーションを行った。動画コンテンツは、特定健診の大切さが心に残るよう、温かな画像で情緒的にアプローチする内容になっている。デジタルサイネージは、府内鉄道駅構内やショッピングセンターで展開している。

テレビCM動画「1年1回、特定健診へ」(大阪府健康づくり課)

モデル地区を設定し対策を強化

受診率向上のために、(1)対象者の実態を把握し、(2)地域特性をとらえ、(3)実情に応じた取組を検討し、(4)効果的なプロモーションを確立することを目指す。次年度以降にプロモーションの実証検証を実施し、モデルとして横展開もはかる。

特定健診の受診率は府内市町村間で地域差があり、1位の豊能町(48.2%)と43位の岬町(23.0%)では倍以上の差がある。

そのため、とくに受診率が伸び悩んでおり、対策を強化する必要のあるモデル地区を設定した。モデル5市(岸和田市、松原市、藤井寺市、柏原市、羽曳野市)で、対象者の実態に応じた効果的な受診勧奨を展開する。

出典:大阪府健康医療部健康推進室

大規模な実態調査をもとにPPDACサイクルを展開

さらに、府内市町村国保の特定健診結果・医療レセプト(6年分)から、健康予測モデルを構築し、個人の将来の健康状態の予測を示すサービスを国保被保者向けに提供する。

データを活用した統計的課題解決サイクルにPPDAC(問題、計画、データ収集、分析、結論)サイクルがある。▼課題の明確化や分析課題の設定、▼データ収集や分析の計画立案、▼データ収集、▼課題の現状把握や要因検討のためのデータ分析、▼データ分析にもとづいた課題解決への具体的な取組みを提案、という5つのステップにより問題解決をはかろうとするものだ。

「特定健診の受診率向上は大阪の重要な健康課題のひとつです。事業では、大規模な実態把握調査およびパブリックデータ分析でPPDACサイクルを展開し、課題解決に貢献したいと考えています」と、大阪府立大学看護学研究科看護情報学分野の森本明子教授は述べている。

2型糖尿病、高血圧症、脂質異常症、慢性腎臓病などは、進行するまで自覚症状が出現しないことが多い。新型コロナの重症化リスクを下げるためにも、こうした生活習慣病を予防・改善することが重要となる。

「調査結果を活かし、情報を分かりやすく伝える工夫や、論理的アプローチだけでなく情緒的アプローチを取り入れ、プロモーションを行っています。予防はとても大切です。一人でも多くの方に特定健診の大切さが伝わり、受診率向上につながればと思います」としている。

大阪府

大阪府立大学大学院 看護学研究科

大阪府立大学大学院 看護学研究科 看護情報学分野

おおさか健診ポータルサイト

受診率向上施策ハンドブック(厚生労働省)