健康保険組合連合会(健保連)は、2019年度の特定健診受診者の特定健診データをもとに、特定健診での問診票の回答状況についてまとめた。

その結果、血圧降下薬の服用割合は年齢が上がるにつれて高くなり、70~74歳では男性46.8%、女性35.1%が使用しており、インスリン・血糖降下薬については、70~74歳では男性13.7%、女性7.1%が利用していることが示された。

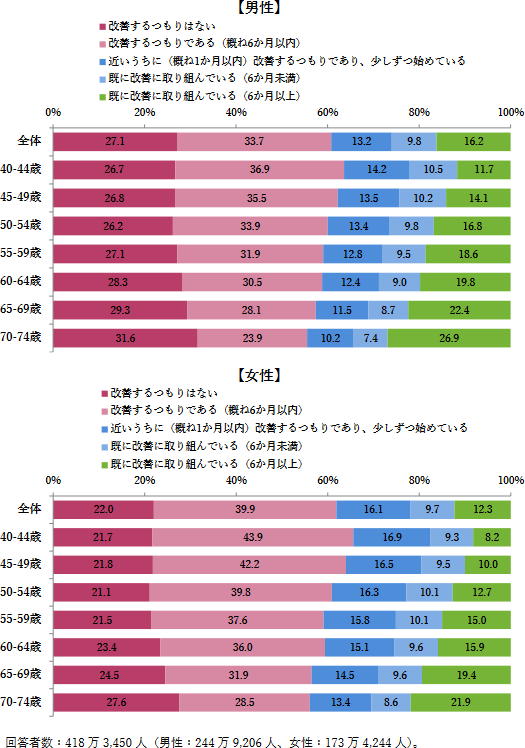

その他、生活習慣についての調査では、生活習慣の改善に対する意欲が高い人は多いものの、働き盛りの世代では仕事や家事、育児などで忙しく、実行がともなわない現状が浮き彫りになった。

血圧降下薬や血糖降下薬は年齢層が上がると使用が増える

企業が設立する健康保険組合を会員とする健康保険組合連合会(健保連)は、かねてからデータヘルスに積極的に取り組んでおり、このほど2019年度「特定健診の『問診回答』に関する調査」を公表した。2019年度に特定健診を受診した457万947名のデータ(514組合)をもとに、受診者の状況を分析した。

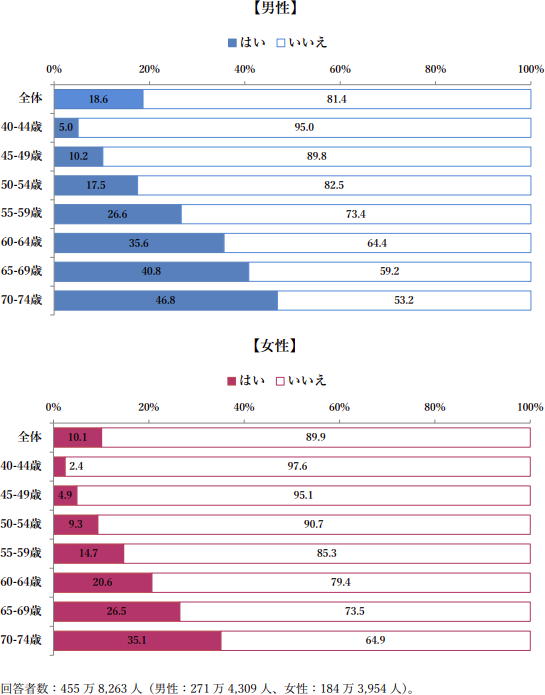

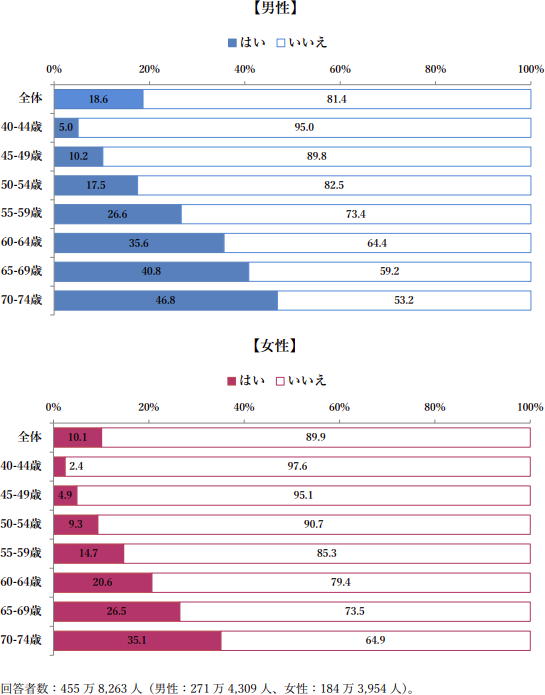

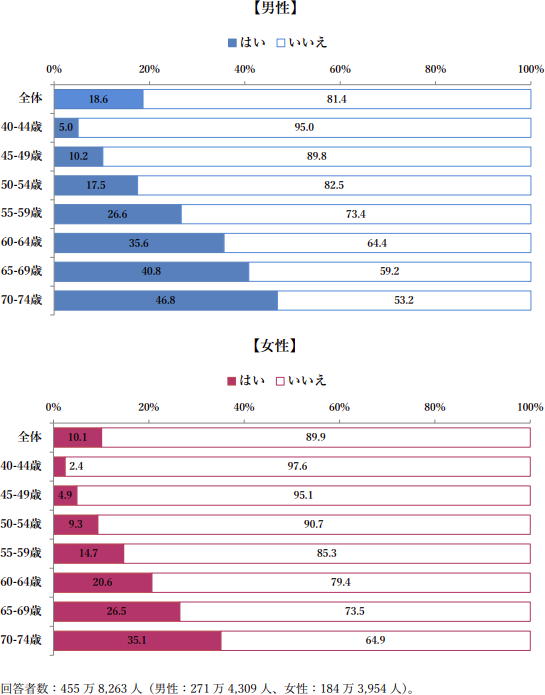

血圧降下薬を使用している者の割合は、男性18.6%、女性10.1%。男女ともに年齢階層が上がるにつれて高くなり、男性は55~59歳で26.6%、60~64歳で35.6%、65~69歳で40.8%となっている。女性は65~69歳で26.5%、70~74歳で35.1%。

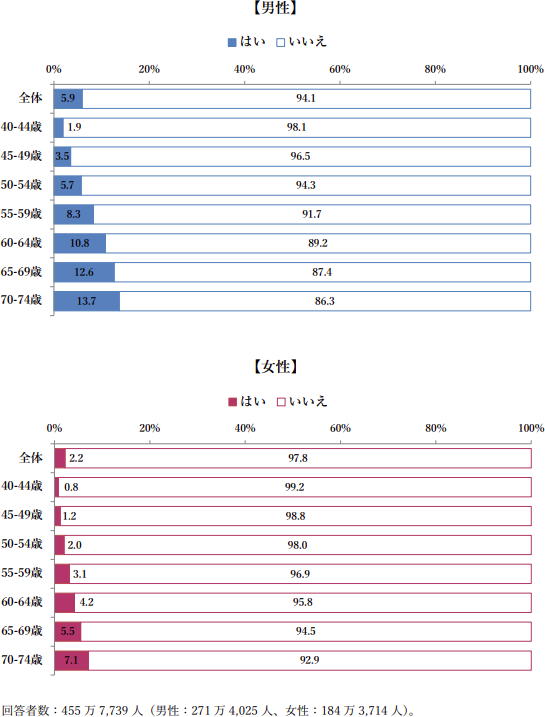

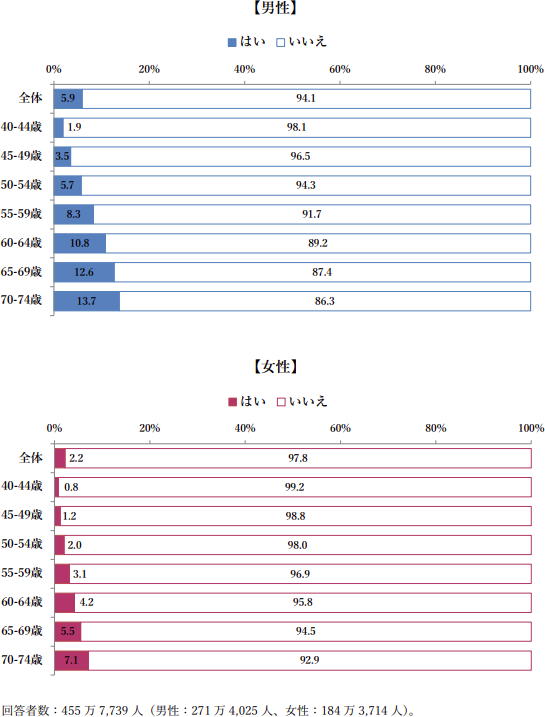

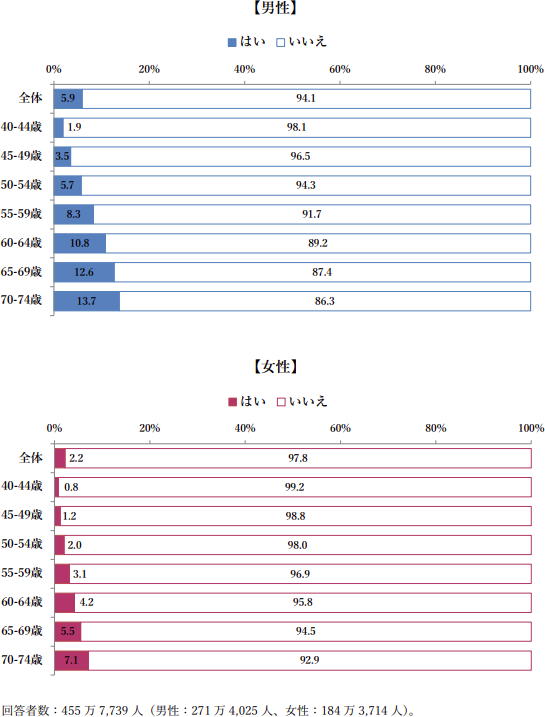

インスリン・血糖降下薬を使用している者の割合は、男性5.9%、女性2.2%。男性は55~59歳で8.3%、60~64歳で10.8%、65~69歳で12.6%となっている。女性は65~69歳で5.5%、70~74歳で7.1%。

脂質異常症治療薬(コレステロール・中性脂肪)については、男性11.1%、女性8.3%が使用している。男性は55~59歳で15.6%、60~64歳で19.7%、65~69歳で22.1%となっている。女性は60~64歳で19.9%、65~69歳で25.5%、70~74歳で31.4%。

「血圧を下げる薬」の使用の有無

「インスリン注射または血糖値を下げる薬」の使用の有無

「インスリン注射または血糖値を下げる薬」の使用の有無

出典:健康保険組合連合会、2021年

働き盛りの世代では生活習慣改善の実行がともなわない傾向が

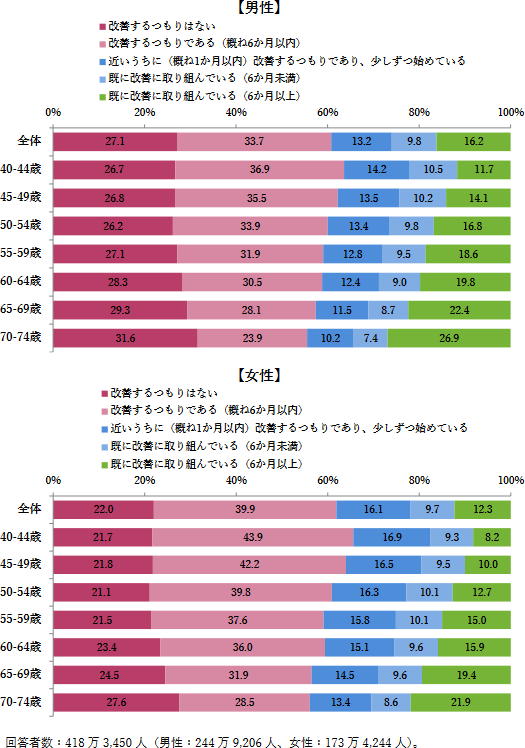

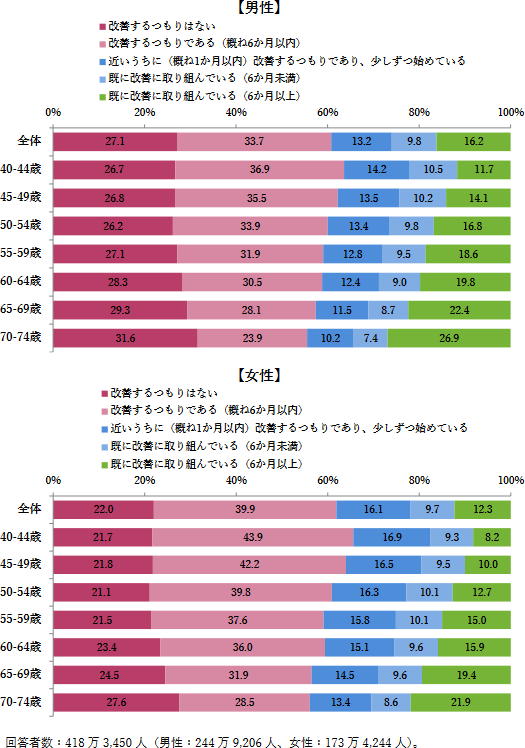

調査では、生活習慣についても質問している。生活習慣の改善に対する意欲が高い人は多いが、働き盛りの世代では、仕事や家事、育児などで忙しく、

実行がともなわない現状が浮き彫りになった。若い年齢層ほど、食事などで不健康な生活習慣が目立つ。

「運動や食生活などの生活習慣を改善してみようと思いますか」という問いに対して、「改善するつもりはない」と回答したのは、男性では50~54歳26.2%、55~59歳27.1%、60~64歳28.3%、女性では60~64歳23.4%、65~69歳24.5%、70~74歳27.6%。「すでに改善に取り組んでいる」と回答したのは、「6ヵ月以上」が男性16.2%、女性12.3%、「6ヵ月未満」が男性9.8%、女性9.7%となっており、全体の約2割が改善に取り組んでいる。

運動や食生活などの生活習慣を改善してみようと思いますか?

出典:健康保険組合連合会、2021年

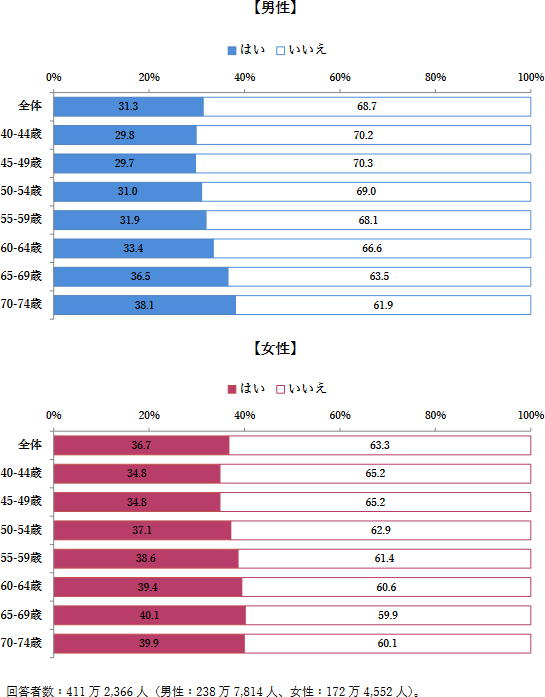

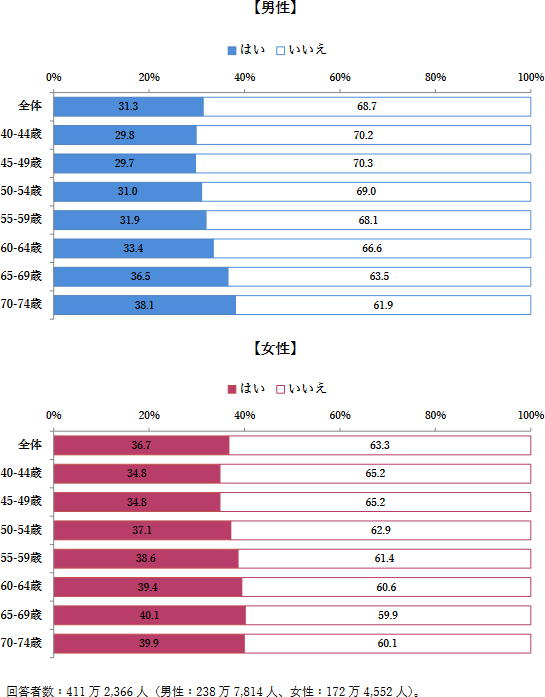

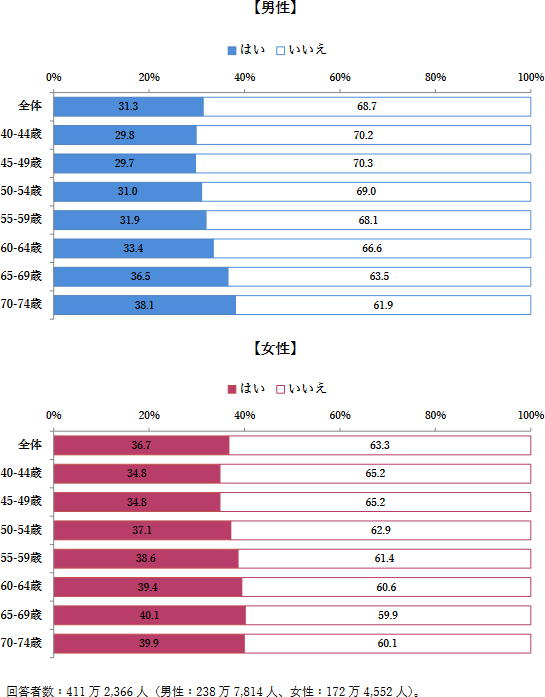

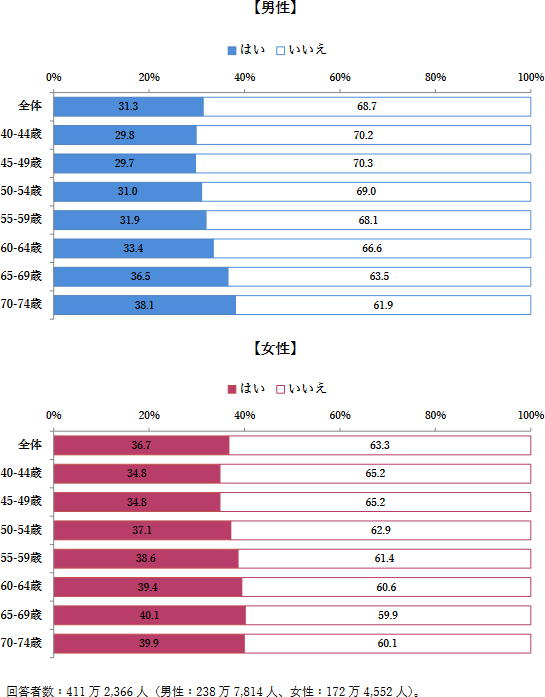

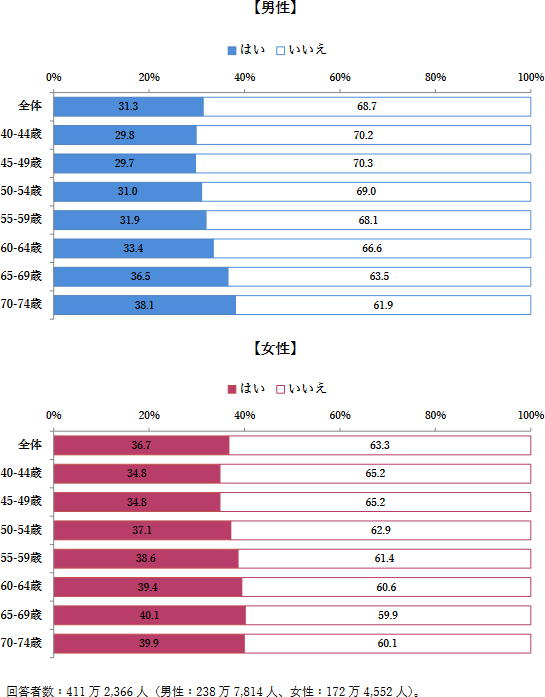

「生活習慣の改善について保健指導を受ける機会があれば利用しますか」という問いに、男性31.3%、女性36.7%が「はい」と回答した。55~59歳の男性の31.9%、女性の38.6%が保健指導に対し意欲を示している。

生活習慣の改善について保健指導を受ける機会があれば利用しますか

出典:健康保険組合連合会、2021年

ほかにも、20歳のときから体重が10kg以上増加した割合は、男性47.9%、女性28.6%。年齢階層別にみると、男女ともに50~54歳がもっとも高く、男性49.6%、女性30.6%。

1回30分以上の軽く汗をかく運動を週2日以上、1年以上実施している割合は、男性25.0%、女性19.2%。男女ともに年齢階層が上がるにつれて高くなり、70~74歳では男性45.0%、女性40.7%となっている。

日常生活で歩行または同等の身体活動を1日1時間以上実施している割合は、男性39.4%、女性41.5%。年齢階層別にみると、もっとも低いのは、男性50~54歳36.4%、女性45~49歳39.3%。

食事での「食べる速度」については、「速い」は男性37.8%、女性27.8%、「ふつう」は男性55.1%、女性62.6%、「遅い」は男性7.1%、女性9.6%となっている。男女ともに若い年齢階層で「速い」と回答した割合が高く、40~44歳では男性41.6%、女性29.0%となっている。

「就寝前の2時間以内に夕食をとることが週に3回以上ある」という人は、男性44.2%、女性23.6%と、男性が高い割合を示した。年齢階層別にみると、男女ともに若い年齢階層で高くなり、40~44歳では男性51.2%、女性26.5%となっている。

「朝昼夕の3食以外に間食や甘い飲み物をとることが毎日ある」という人は、男性12.7%、女性31.6%と、女性のほうが高い割合を示した。男女ともに若い年齢階層で高くなり、40~44歳では男性16.6%、女性35.8%となっている。

「朝食を抜くことが週に3回以上ある」という人は、男性24.6%、女性15.6%と、男性のほうが高い割合を示した。男女ともに若い年齢階層で高く、40~44歳では男性33.0%、女性18.8%となっている。

「お酒(日本酒、焼酎、ビール、洋酒など)を飲む頻度」は、「毎日飲む」は男性35.9%、女性15.6%、「時々飲む」は男性34.6%、女性32.0%、「ほとんど飲まない(飲めない)」は男性29.6%、女性52.5%となっている。「毎日飲む」は、男性では65~69歳44.3%、女性では45~49歳16.5%で高い。

「睡眠で休養が十分とれていない」は、男性38.9%、女性41.7%。男女ともに若い年齢階層で高くなる傾向があり、男性50~54歳で41.8%、女性50~54歳で45.3%となっている。

就寝前の2時間以内に夕食をとることが週に3回以上ある

出典:健康保険組合連合会、2021年

生活習慣病の医療費 医科入院外の医療費の1位は糖尿病

健保連は2019年度「生活習慣関連疾患医療費に関する調査」も公表した。1,295組合の「医科」・「調剤」の電算処理レセプト(2億7,098万2,014件)をもとに、生活習慣関連10疾患の動向について解析したもの。

生活習慣関連10疾患(糖尿病、脳血管障害、虚血性心疾患、動脈閉塞、高血圧症、高尿酸血症、高脂血症、肝機能障害、高血圧性腎臓障害、人工透析)の医療費は約4,422億円で、全体の12.6%を占める。

「医科入院外」では、本人は、(1)高血圧症873.6件、(2)高脂血症801.0件、(3)糖尿病593.9件の順に高く、家族は、(1)高脂血症366.3件、(2)高血圧症334.5件、(3)糖尿病251.0件の順に多い。

1人当たり医療費は、「医科入院」では、本人は、(1)脳血管障害:976円、(2)虚血性心疾患:943円、(3)糖尿病336円の順に高く、家族は、(1)脳血管障害531円、(2)人工透析184円、(3)糖尿病169円の順に高い。

「医科入院外」では、本人は、(1)糖尿病6,249円、(2)高血圧症5,015円、(3)高脂血症3,371円の順に高く、家族は、(1)糖尿病2,169円、(2)高血圧症1,674円、(3)高脂血症1,514円の順に高い。

健康保険組合連合会(健保連)

令和元年度 特定健診の「問診回答」に関する調査(2021年9月)

令和元年度 生活習慣関連疾患医療費に関する調査(2021年6月)

「インスリン注射または血糖値を下げる薬」の使用の有無

「インスリン注射または血糖値を下げる薬」の使用の有無

「インスリン注射または血糖値を下げる薬」の使用の有無

「インスリン注射または血糖値を下げる薬」の使用の有無