心不全患者の介護発生率は健常者の2倍以上 心不全は生命を縮める病気 介護予防は⼼臓病患者でとくに重要

介護保険の利用は心不全患者の予後を規定するリスク因子

新潟大学は、高齢心不全患者を対象に行った調査で、心不全患者における介護発生率(=新規介護保険申請率)が一般人口に比べ極めて高く、患者に内在する諸問題が介護発生率増加に寄与していることを明らかにしたと発表した。 研究は、新潟大学大学院医歯学総合研究科循環器内科学分野の藤木伸也専任助教、猪又孝元教授らの研究グループによるもの。研究成果は、「Circulation Journal」に掲載された。 心不全は、心臓の機能が低下して十分な量の血液を全身に送り出せない状態のこと。心臓が悪いために、息切れやむくみが起こり、だんだん悪くなる、生命を縮める病気だ。 心不全になると命を失う危険性が高い。高齢化がすすむ日本で、心不全は5年死亡率が50%以上の極めて予後不良な疾患であり、がんに次ぐ死因となっている。 2020年には「循環器病対策推進基本計画」が、「健康寿命の延伸等を図るための脳卒中、心臓病その他の循環器病に係る対策に関する基本法」にもとづき閣議決定された。これは循環器病対策の基本的方向を示しており、今後の都道府県循環器病対策推進計画の基本となる。 その関連文書には「循環器病は、我が国における主要な死亡原因であり、介護が必要となる主な原因の一つである」と明記されており、死亡ばかりではなく介護の発生を抑えることが重要な課題となっている。 さらに、介護保険の利用者数や給付額は20年で約2.5倍となり、社会的・経済的負担の増大が懸念されている。介護保険の利用は心不全患者の予後を規定するリスク因子であり、生活機能障害を表す重要な指標といえる。新潟市在住の高齢者の介護保険データを解析

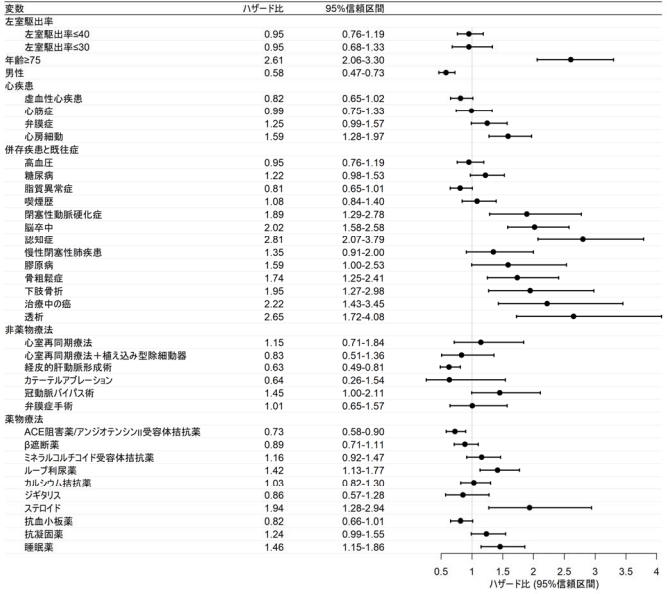

これまで、どのような心不全患者がどのような頻度で介護保険を必要とするのか不明だった。そこで、研究グループはこれを明らかにするために調査を実施した。 2011年1月~2016年12月に、新潟市内の総合病院7施設(新潟大学医歯学総合病院、新潟市民病院、新潟県立がんセンター新潟病院、新潟南病院、新潟万代病院、桑名病院、聖園病院)で心臓エコー検査(心エコー)を行い、左室駆出率(EF)が50%以下と診断された患者のうち、65歳以上の高齢心不全患者を対象に調査を行った。 各施設の保管してある該当時期の心エコー記録をすべて確認し、EF50%以下である患者を抽出。心エコー実施日を登録日とし、診療録を用いて年齢、基礎心疾患、併存疾患、既往症、治療、関連する検査結果について確認した。登録日から2017年1月までに主治医意見書が新規に作成された場合を、「介護発生」と定義して介護発生率を計算した(介護発生率=新規介護保険申請率)。 また、一般人口おける介護発生率を計算し比較するために、新潟市役所に保管されてある個人情報を含まないデータを利用した。心不全患者の登録と同時期の、新潟市内在住の65歳以上の地域在住高齢者の介護保険のデータを抽出し解析を行った。 解析対象となったのは、期間中に心エコーでEF50%以下と記録された心不全患者3,550例のうち、65歳以上でかつ介護保険未申請の1,852例。平均年齢は75.8歳、男性が71.2%、EFの中央値は43.0(35.7-47.0)%で、基礎心疾患は虚血性心疾患が約半数だった。心不全患者の介護発生率は高値 介護予防が重要

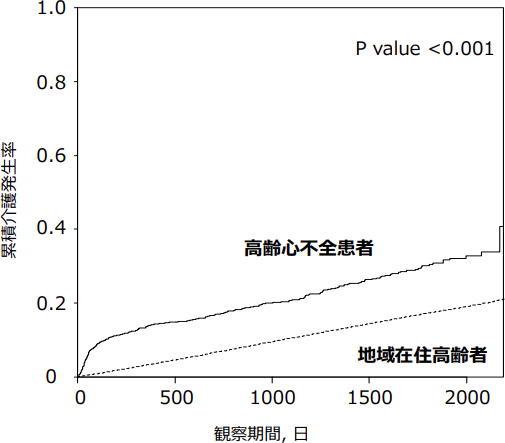

その結果、心不全患者では、総観察期間3,116人年、平均観察期間1.7年で、新規介護保険申請が332人にみられ、介護発生率は100人年あたり10.7人となった。これは地域在住高齢者にくらべ有意に高値であった(HR 1.47;95%CI 1.32-1.64;P<0.001)。地域在住⾼齢者(⼀般⼈⼝)との比較

Incidence and Risk Factors of Future Need for Long-Term Care Insurance in Japanese Elderly Patients With Left Ventricular Systolic Dysfunction(Circulation Journal 2021年11⽉16⽇)

本サイトに掲載されている記事・写真・図表の無断転載を禁じます。