【子宮頸がん】ワクチン接種を受けられなかった女性へのキャッチアップが必要 子宮頸がん検診で異常率が上昇

HPVワクチンの接種を受けられなかった女性は子宮頸がん検診で異常率が上昇

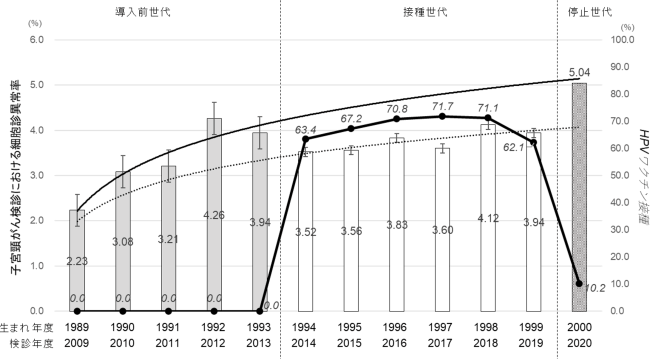

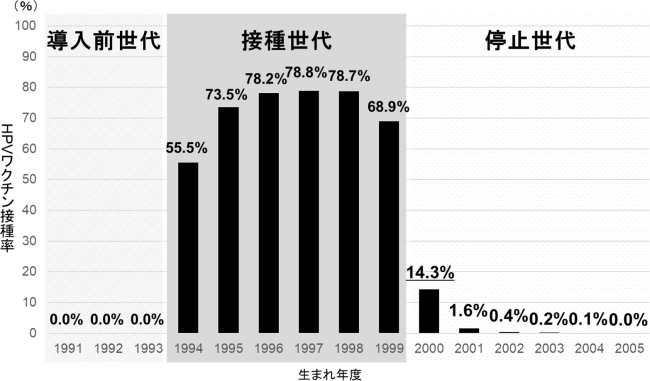

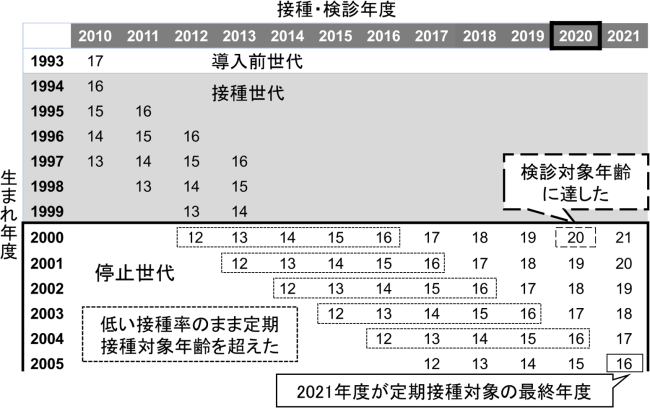

HPV(ヒトパピローマウイルス)ワクチンの接種率の減少によって、2000年度以降生まれの女性の、20歳子宮頸がん検診における子宮頸部細胞診異常率が上昇していることが、大阪大学の調査で明らかになった。 HPVワクチンの接種について、日本では2013年6月に厚生労働省が積極的勧奨の一時差し控えを発表し、その接種率は激減した。積極的勧奨差し控えは8年を超えて継続され、2000年度生まれの女子は低い接種率のまま2020年度に子宮頸がん検診対象年齢である20歳に達した。 そこで研究グループは、24の自治体(人口合計約1,315万人)より、1989~2000年度生まれの20歳の子宮頸がん検診の結果(未受診者は21歳、2000年度生まれは20歳のみ)、1994年度生まれ以降の16歳までの累積接種率を収集した。 「導入前世代」と「接種世代」の調査期間中の20歳時の細胞診異常率の推移を対数近似し、「停止世代」である2000年度生まれの細胞診異常率をこれらと比較した。 その結果、接種率が低いまま、子宮頸がん検診対象年齢を迎えた2000年度生まれの細胞診異常率は「接種世代」全体より有意に高い5.04%であり、「接種世代」の傾向から予測される率よりも高く、「導入前世代」の傾向から予想される率に近いことが明らかになった。 「ワクチンの安全性についてはすでに報告されているため、今回の研究により、一刻も早いHPVワクチンの積極的勧奨の再開及び接種を見送った女子への子宮頸がん対策の強化が望まれます」と、研究グループでは述べている。 研究は、大阪大学大学院医学系研究科の八木麻未特任助教(常勤)・上田豊講師(産科学婦人科学)らの研究グループによるもの。研究成果は、総合医学誌のオンラインジャーナル「The Lancet Regional Health - Western Pacific」に掲載された。

2000年度生まれの細胞診異常率は、「接種世代」より有意に高い5.04%で、予想通り異常率が上昇していることが示された。

HPVワクチンの安全性の問題を否定 ワクチンの積極的勧奨を

日本では、毎年約1万人が新たに子宮頸がんと診断され、約3,000人が子宮頸がんで亡くなっている。この子宮頸がんの主な発症要因としてハイリスク型HPVの感染(16型・18型が約60%を占める)が挙げられ、感染を防ぐためには、HPVワクチンが有効であることが分かっている。 日本では2010年度から中1~高1を対象に公費助成が開始され、2013年4月から小6~高1を対象とした定期接種となった。しかし、接種後に生じたとされる多様な症状への懸念から、同年6月に厚生労働省は積極的勧奨の差し控えを発表した。この差し控えは2021年11月まで継続された。 HPVワクチンについては、WHO(世界保健機関)をはじめとする多くの機関が安全性の問題を否定している。とくに、WHOは2015年12月に「HPVワクチンの推奨を変更すべき安全性の問題は確認できない」と発表した声明の中で、日本について「弱い根拠にもとづく政策決定は真の被害を招きかねない」と述べ、HPVワクチンの積極的勧奨差し控えの継続を非難した。 日本でも、厚労省の祖父江班の調査により、ワクチンを接種していない女子でも、接種者にみられる症状と同様の多様な症状が認められることが示され、また、名古屋市の調査では、ワクチン接種との関連が懸念された24種類の多様な症状の起こりやすさ(オッズ)は、接種者と非接種者で有意な差が認められなかったことが報告されている。

2000年度生まれの接種率は14.3%、2005年生まれ以降はさらに減少している。

ワクチン接種「停止世代」の女性へのキャッチアップと、子宮頸がん検診の受診勧奨が必要

研究グループはこれまでに、日本での生まれ年度ごとのワクチン接種率を算出し、2000年度以降生まれのHPVワクチン接種率が激減していることを明らかにしている。また、これまでに、HPVワクチンの積極的勧奨中止による弊害として、接種を見送った女子の将来の子宮頸がん罹患・死亡の増加数を推計している。 その結果、2020年度まで積極的勧奨差し控えが再開されなかったことにより、導入前世代である1993年度生まれの罹患・死亡リスクと比較した場合、キャッチアップ接種や検診受診率の上昇がなければ、2000~2004年度生まれでは合計2万2,081人の超過罹患、5,490人の超過死亡が発生すると予測している。 研究グループは今回の研究で、子宮頸がん検診での細胞診の結果とHPVワクチン接種率を生まれ年度ごとに解析し、勧奨差し控えによる接種率の減少が何をもたらすのかを検証した。 その結果、「導入前世代」の細胞診異常率は上昇基調にある一方で、「接種世代」の異常率も上昇傾向を示した。「導入前世代」と「接種世代」で細胞診異常率の有意な差は認められなかったものの、「接種世代」の細胞診異常率は、「導入前世代」の上昇傾向から予測される率より低く、HPVワクチンの有効性が示唆される結果になった。 一方で、「停止世代」に当たる2000年度生まれの細胞診異常率は5.04%と「接種世代」より有意に上昇し、「導入前世代」の傾向から予想される率に近い値だった。「停止世代」で観察された細胞診異常の上昇は、積極的勧奨差し控えにより接種率が激減したことが原因と考えられる。 「今回の調査結果は、"停止世代"の女性へのキャッチアップ接種と、強力な子宮頸がん検診受診勧奨の重要性を示しています。適切な対策が取られなければ、積極的勧奨の差し控えによって接種率が激減した"停止世代"での将来の子宮頸がんの罹患率・死亡率の上昇が現実のものとなります」と、研究グループでは述べている。

The looming health hazard: A wave of HPV-related cancers in Japan is becoming a reality due to the continued suspension of the governmental recommendation of HPV vaccine(Lancet Regional Health - Western Pacific 2021年12月14日)

本サイトに掲載されている記事・写真・図表の無断転載を禁じます。