心不全の発症後に患者の9割は生活満足度が低下 早期発見が重要 心不全の患者と家族の実態調査

高齢化が進むにつれ心不全の患者数は増加

心不全は、心臓の働きが低下し、息切れやむくみなどが起こり、だんだん悪くなり、生命を縮める病気。心不全を発症すると、肺や全身がうっ血するほか、全身に供給される血液の量が減り、さまざまな症状が起こる。 心不全の原因として多いのは心筋梗塞や高血圧、心筋症、不整脈など。2型糖尿病、脂質異常症、肥満・メタボは、心筋梗塞を起こす動脈硬化のリスクを高める。 心不全は、世界中で6,000万人以上が罹患しており、高齢化が進むにつれて患者数が増加すると予測されている。心不全は糖尿病患者でとても多くみられるが、心不全患者全体の約半分は糖尿病に罹患していない。 多くの心不全患者には、息切れや疲労感があらわれるなど、さまざまな症状が起こり、生活の質(QOL)が大きく低下する。また、心不全患者は腎機能障害を有することも多く、これも予後に悪影響をおよぼす。 心不全は早期発見し、治療を開始することが重要になる。高血圧、糖尿病、動脈硬化など、心不全の危険因子がある人は、これらをしっかり治療することが心不全の予防になる。患者の92%は生活満足度が低下

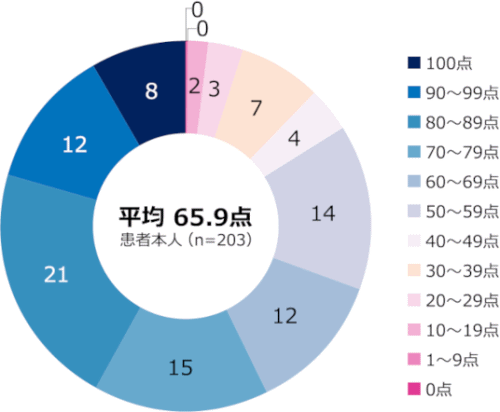

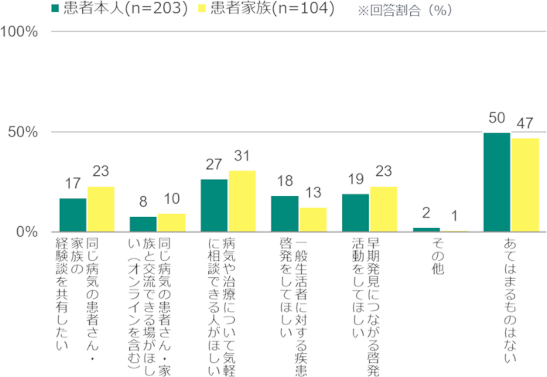

日本ベーリンガーインゲルハイムと日本イーライリリーは、慢性心不全の薬物療法を受けている患者、およびその患者の介護やサポートを行っている家族を対象に、生活の満足度や実態などについて調査を実施した。調査は2021年6月に、患者203人、家族104人を対象に、インターネットで実施。 調査で、患者に「慢性心不全と診断されてから起きたこと/対応したこと」を尋ねたところ、「スポーツをしなくなった」(36%)、「会社を退職した・仕事を辞めた」(23%)、「仕事内容を変えた(転職を含む)」(16%)という回答が多く、それぞれ変化による程度の差はあるものの、患者の多くは辛さやストレスを感じていることが示された。 患者の生活満足度を発症前と比較したところ、患者の92%が満足度の低下を感じており、体力の衰えの実感や金銭的な負担や心配がつのるにつれ、満足度は低くなることが分かった。診断後に起きた日常生活の変化に辛さやストレスを感じており、生活満足度に影響していることが示唆された。

心不全も早期発見と早期治療が大切

調査結果について、一般社団法人 日本心不全学会理事であり、かわぐち心臓呼吸器病院の副院長・循環器内科部長・内科統括部長である佐藤直樹先生は次のように述べている。一般社団法人 日本循環器学会が公開しているビデオ

心臓と腎臓には深い関係がある

ベーリンガーインゲルハイムとイーライリリー・アンド・カンパニーは、世界で10億人以上に影響をおよぼし、主要な死因のひとつとなっており、相互に関連した一群の病気である「心腎代謝疾患」の患者ケアを変えるために取り組んでいる。 心臓と腎臓の深い関係は「心腎連関」として注目されている。糖尿病とともに生きる人は、これに代謝疾患が加わり、心臓・腎臓・代謝疾患がより複雑に影響をおよぼしあっている。 糖尿病の治療では、血糖コントロールを改善するとともに、早期から心臓と腎臓のリスクを考えた包括的な介入が必要と考えられている。 心腎代謝疾患は相互に関連しており、病気にかかわる同じリスク因子と病理学的経路の多くを共有している。ひとつの系で機能不全が起こると別の系統での発症が加速され、2型糖尿病、心血管疾患、心不全、腎臓病などの相互に関連した病気が進行しやすい。 逆に、心臓と腎臓では、ひとつの系の健康状態を改善すれば、他の系にも好影響がもたらされる。 両社は、「研究と治療を通じて、より多くの患者さんの健康を守り、相互に関連した心腎代謝系のバランスを回復し、重篤な合併症のリスクを減少させられるようサポートします」と述べている。 心腎代謝疾患によって健康が脅かされている患者のための取り組みの一環として、患者ケアに向けた分野横断的なアプローチを採用し、治療ギャップの改善のために注力するとしている。 日本ベーリンガーインゲルハイム日本イーライリリー

本サイトに掲載されている記事・写真・図表の無断転載を禁じます。