尿潜血とは、尿のなかに血が混じっている状態のこと。筑波大学は、特定健診で現在は必須となっていない尿潜血検査を必須化した場合の、費用対効果を分析した。

その結果、自覚症状のないIgA腎症と膀胱がんなどを早期発見・早期治療することが可能になり、将来的に医療費削減につながることが示された。

「尿試験紙法による尿検査は簡便かつ安価であり、無症状の患者を早期発見し、適切な治療につなげられる可能性があります」と、研究者は述べている。

尿潜血の検査で何が分かるのか?

尿潜血とは、尿のなかに血が混じっている状態のこと。このうち血尿は、尿に赤血球が混じった状態で、尿の色調変化で気付かれる肉眼的血尿と、尿試験紙法による尿潜血反応で発見される顕微鏡的血尿がある。

血尿の頻度は、対象集団の年齢、性別、国などによって異なるが、たとえば沖縄の住民健診受診者を対象とした場合、男性で3.5%、女性で12.3%であり、加齢とともに増加する。

肉眼で血尿を確認した場合は、自主的な病院受診につながりやすいが、顕微鏡的血尿は自覚症状に乏しく、健診や外来・入院の検査で偶然発見されることが多い。その多くは、特別な治療を必要としない無症候性血尿だが、なかにはIgA腎症や膀胱がんなどの重篤な疾患がひそんでいる場合もある。

IgA腎症は、成人で多く発症する慢性⽷球体腎炎のなかで、もっとも頻度の多い病気だ。⾎尿やタンパク尿が続き、職場などの尿検査をきっかけに発⾒されることが多い。発症初期には⾃覚症状がほとんどないが、治療をしないまま放置すると、透析治療が必要な末期腎不全にいたることもある。

尿潜血検査は特定健診では必須にされていない

尿検査の項目には、尿タンパク、尿糖、尿潜血などがある。尿試験紙法による尿検査は簡便かつ安価であり、無症状の患者を早期発見し、適切な治療につなげられる可能性がある。

しかし、日本での40~74歳を対象とした特定健診では、必須化されている検査は尿タンパクと尿糖だけで、尿潜血は一部の自治体や職場でしか検査されていない。

つまり、無症状のIgA腎症や膀胱がんなどの患者が発見されないまま、病気が進行してしまっている可能性がある。最近は、健診受診者のうち男性の尿潜血陽性者は心血管病による死亡率が高いという報告もある。

そこで研究グループは、「特定健診で尿潜血検査の必須化を検討する余地があると考えられる」として、特定健診で尿潜血検査を必須化した場合のIgA腎症と膀胱がんの早期発見・早期治療に関する費用対効果を分析した。

尿潜血検査を必須にすると、病気の早期発見と医療費削減につながる

尿潜⾎検査を必須化した場合の転帰を⽐較

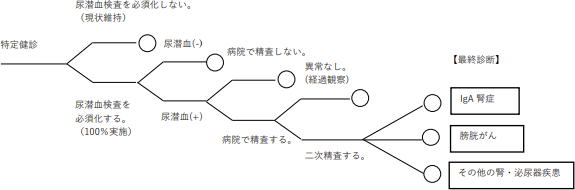

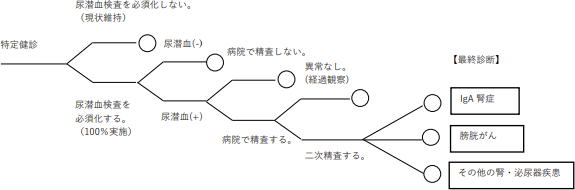

現在⾏われている特定健診をそのまま現状維持する場合(尿潜⾎検査を必須化しない)と、尿潜⾎検査を必須化して100%実施する場合の健診受診者の転帰を⽐較。

出典:筑波大学、2022年

分析は経済モデルを構築して行った。具体的には、まず特定健診で、尿潜血検査を必須化しない場合(現状維持)と、尿潜血検査を必須化する場合(100%尿潜血を実施する)についての判断樹を作成した。尿潜血陽性者は、二次精査後に、IgA腎症、膀胱がん、その他の腎・泌尿器疾患に分類した。

次に、IgA腎症と膀胱がんの長期的な予後を推計するために、マルコフモデルを作成した。特定健診への尿潜血検査追加のメリットとして、診断時期が早まること(尿潜血検査を実施しない場合と比較してIgA腎症は3年、膀胱がんは2年早く発見される)、早期のステージで診断されること(尿潜血検査をしない場合と比較してIgA腎症は末期腎不全のリスクの低いグループの割合が多く、膀胱がんは早期のステージの割合が多くなる)、という2つの仮定を経済モデルに組み込んだ。また、特定健診に尿潜血検査を追加する費用は、腎専門医へのアンケート調査の結果から、一人当たり100円とした。

その結果、特定健診で尿潜血検査を必須化すると、健診受診者1人あたり年間97円の費用削減をもたらすとともに、質調整生存年(QALY)の増分効果(健康寿命の延伸)は0.000098QALYとなり、費用減効果も増し、きわめて費用対効果が優れるという結果になった。

今回の研究により、特定健診で尿潜血検査を必須化すると、自覚症状のないIgA腎症と膀胱がんの患者を早期発見・早期治療することが可能になり、将来的に医療費削減につながる可能性が示された。

「この方策の実現のためには、今後、血尿診断ガイドライン等の診断ガイドラインで、医療経済評価を加味したエビデンスの追加が重要と考えられます」と、研究グループでは述べている。

研究は、筑波大学医学医療系保健医療政策学・医療経済学の近藤正英教授らの研究グループによるもの。研究成果は、「Clinical and Experimental Nephrology」に掲載された。

筑波大学医学医療系保健医療政策学・医療経済学

Cost-effectiveness of mass screening for dipstick hematuria in Japan (Clinical and Experimental Nephrology 2022年2⽉2⽇)