体を動かさないと筋肉が減少するメカニズムを解明 運動不足による悪循環 筋肉減少を防ぐ薬を開発

筋肉が減ると運動できなくなり、運動できないと筋肉がさらに減る悪循環が

研究は、神戸大学神戸大学大学院医学研究科糖尿病・内分泌内科学部門の小川渉教授、名古屋大学分子細胞学の和氣弘明教授、東京医科歯科大学の安達貴弘准教授らの研究グループによるもの。研究成果は、「Journal of Clinical Investigation」にオンライン掲載された。 筋肉が減少すると、運動能力が低下するだけでなく、2型糖尿病や肥満など、さまざまな病気にかかりやすくなり、寿命の短縮にもつながる。とくに加齢による筋肉の減少と、運動能力の低下であるサルコペニアは、高齢者が増加し続ける日本で大きな問題となっている。 運動やトレーニングによって筋肉量が増えること、逆に動かないと筋肉量が減ることが知られている。筋肉が減ると運動しにくくなり、運動しなくなるとさらに筋肉が減るという悪循環が生じる。 また、入院や手術などによってベッドの上で安静を強いられることがきっかけとなり、このような悪循環が一気に加速することもある。 このような悪循環を断ち切る方法を開発することが求められている。しかし、動かないと筋肉が減るメカニズムはよく分かっておらず、筋肉を増加させる運動による刺激がなくなるために筋肉が減少するという仮説も提唱されている。筋肉が動ないと細胞内のカルシウム濃度が低下

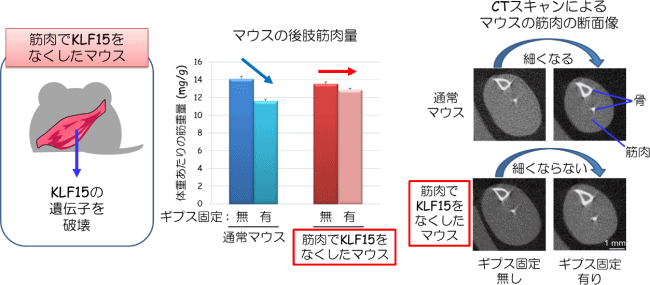

研究グループは今回の研究で、筋肉が動ないと細胞内のカルシウム濃度が低下し、それが筋肉を減らす引き金となることを発見した。また、その際に重要な働きをする3つのタンパクの役割をつきとめた。 まず、運動神経の切断やギプス固定などによって、マウスの脚を動かないようにすると、筋肉量が減少するとともに、KLF15というタンパクが筋肉で増えることを発見した。 筋肉だけでKLF15をなくしたマウスを作ったところ、このマウスは脚を動かなくしても筋肉が減らないことが分かった。つまり、動かないでいるとKLF15が増えることが、筋肉を減少させる原因であることが明らかになった。 続いて、動かないとどのようなメカニズムでKLF15が増えるかを検討した。その結果、細胞内のカルシウム濃度の低下が原因であることを突き止めた。

カルシウム濃度の低下がKLF15を増加 筋肉を減らす原因に

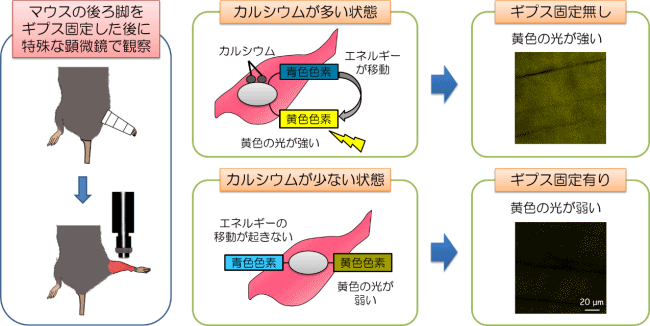

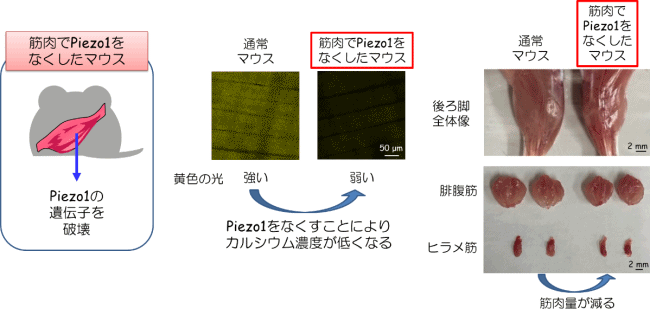

通常、どのような細胞でも細胞内のカルシウム濃度は低く保たれている。細胞に刺激が加わるとカルシウム濃度は数十倍~数百倍に上昇して、さまざまな細胞の反応の引き金となる。 研究グループは、非常に感度の高い生体イメージングを開発し、筋肉が動かないと、低く維持されている筋肉細胞内のカルシウム濃度がいっそう低くなることを発見。 生体イメージングは、生物の臓器や細胞のなかで起こるさまざまな反応を、生物が生きたたままの状態で画像的に捉える最新の技術だ。 これがKLF15を増加させ、筋量を減らす原因であることを突き止めた。細胞内のカルシウム濃度の上昇は、多彩な細胞の反応の引き金になることが知られているが、カルシウム濃度の低下によって起こる反応はほとんど知られていない。 さらに、なぜ細胞内のカルシウム濃度が低下するかを調べた結果、Piezo1というタンパクが筋肉で減ることが原因だと分かった。Piezo1は細胞の外から細胞のなどへカルシウムを取り込む「窓」のような働きをするタンパク。 マウスの筋肉でPiezo1を減らすと、マウスがふつうに動いていても、カルシウム濃度の低下や筋肉量の減少など、脚を動かなくした時と同じ変化が起こった。 筋肉でPiezo1が減るとと、細胞内のカルシウム濃度の低下や筋肉量の減少が起こる

筋肉でPiezo1が減るとと、細胞内のカルシウム濃度の低下や筋肉量の減少が起こる

筋肉減少に対する有効な治療薬を開発

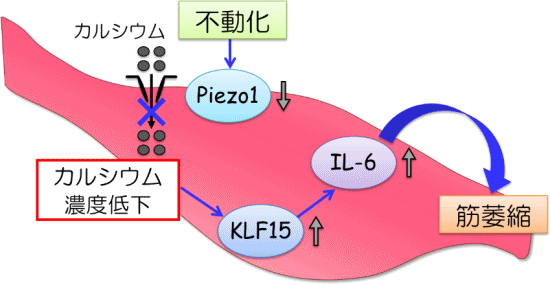

最後に、KLF15が増えることによりタンパク質IL-6というタンパク質が増えて、これが筋肉を減らす作用をもつことも突き止めた。IL-6の働きを抑える抗体をマウスに投与すると、脚を動かなくしても、筋肉が減らなくなることも分かった。 IL-6は、さまざまな炎症の制御で重要な働きをするタンパク。IL-6の働きを抑える抗体は、新型コロナや関節リウマチの治療薬として用いられている。 これらの結果から、動かないと筋肉でPiezo1が減ることによって、低く保たれている細胞内カルシム濃度がいっそう低くなり、それによりKLF15が増え、KLF15がIL-6を増やすという、筋肉量が減るメカニズムがはじめて明らかとなった。 骨折によるギプス固定によって筋肉減少をきたした患者の筋肉サンプルを用いた検討でも、Piezo1、KLF15、IL-6が働いている証拠が得られた。 「現在、筋肉減少に対する有効な治療薬はありません。IL-6の抗体を用いた治療では免疫能を下げるという副作用が懸念されますが、Piezo1やKLF15に作用する薬剤を開発できれば、画期的な筋肉減少の治療薬になる可能性が期待できます」と、研究者は述べている。 すでに小川教授らの研究グループは、日本医療研究開発機構の支援を受け、そのような薬剤の開発にとりかかっているという。

A Piezo1/KLF15/IL-6 axis mediates immobilization-induced muscle atrophy (Journal of Clinical Investigation 2022年3月15日)

本サイトに掲載されている記事・写真・図表の無断転載を禁じます。