【新型コロナ】「共食」の頻度が少ない高齢者に体重減少リスク 共食の機会を増やすことが健康につながる

共食が栄養摂取に影響 高齢者5万人超を調査

誰かといっしょに食事をする「共食」は、ヒトにとって基本的な社会活動のひとつだ。これまでの研究で、共食の機会を有することが、健康維持に有益である可能性が示唆されている。 一方、体重減少やフレイルは高齢者にとって重要な健康問題のひとつであり、これまでの研究で死亡リスクの上昇と関連することが明らかになっている。共食の機会を有することは、栄養摂取に影響する可能性があるが、これまでの追跡研究では、共食と体重減少といった栄養状態の悪化との関連は明らかにされていなかった。 そこで研究グループは、要介護状態にない高齢者を対象とした3年間の追跡調査から、共食の頻度と体重減少のリスクとの関連を明らかにすることを目的に研究を行った。 2016年と2019年に実施された「JAGES(日本老年学的評価研究)」の調査に参加した、要介護認定を受けていない65歳以上の高齢者を対象に、2016年から3年後の2019年時点までのあいだ、「5%超の体重減少」の有無について追跡研究を行った。 5%超の体重減少は栄養状態の悪化の指標のひとつであり、過去の研究で死亡リスクの上昇と関連することが示されている。 共食の頻度については、「毎日」「週に何度か」「月に何度か」「年に何度か」「ほとんどない」の5区分を用いて比べた。 関連情報共食の頻度が少ない高齢者に体重減少のリスク

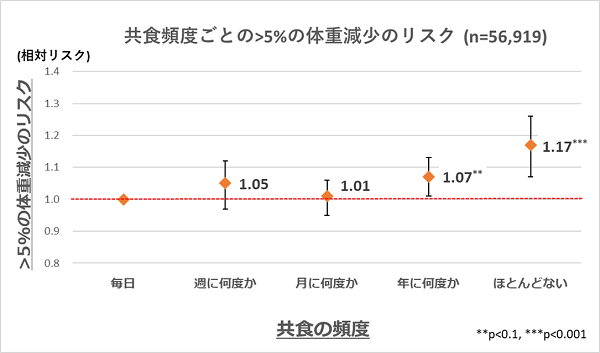

その結果、5万6,919人の高齢者のうち、3年間の追跡期間中に5%超の体重減少のある人は15.1%(n=8,596)だった。 また、共食頻度ごとの5%超の体重減少のある人の割合はそれぞれ、「毎日」(14.3%)、「週に何度か」(14.8%)、「月に何度か」(14.6%)、「年に何度か」(16.2%)、「ほとんどない」(19.0%)であることが分かった。 このように、共食の頻度が「毎日」という高齢者に比べて、「月に何度か」以上の頻度で誰かといっしょに食事を有する高齢者では、体重減少のリスクに有意な違いはみられなかった。 一方、共食の頻度が「年に何回か」と少ない高齢者では1.07倍(95%信頼区間:1.01-1.07)、「ほとんどない」という高齢者では1.17倍(95%信頼区間:1.08-1.27)、体重減少のリスクがそれぞれ高くなった。

共食の機会をもつことが、高齢者の体重減少の予防に寄与する可能性

つまり、共食の頻度が「毎日」の高齢者に比べ、「年に何度か」以下で頻度の少ない高齢者では、体重減少のリスクが高くなることが示された。これらから、高齢者は、月に複数回程度以上、共食の機会をもつことが、体重減少のリスクの低減に貢献している可能性が示唆された。 研究は、東北大学大学院歯学研究科の草間太郎助教らの研究グループによるもの。研究成果は、「Age and Ageing」に掲載された。 「体重減少は高齢者で重要な健康問題であり、研究結果から共食の機会をもつことが、高齢者の体重減少の予防に寄与する可能性が示されました」と、研究者は述べている。 「新型コロナの流行は、高齢者の共食の機会に大きな影響を与えたと考えられます。今後は、流行状況をかんがみて、換気や人数制限といった適切な予防対策を実施したうえで、人々が共食の機会をもつことが、高齢者の健康状態の維持に寄与する可能性があります」としている。 なお、分析では、性別・年齢・教育歴・等価所得・婚姻状況・世帯人数・現在歯数・併存疾患(がん・脳卒中・糖尿病・認知症)・手段的日常生活動作・認知機能・うつ・野菜果物の摂取頻度・肉魚の摂取頻度・友人と会う頻度・ベースライン時点でのBMIの影響を取り除き、ポアソン回帰モデルを用いて算出した。 東北大学大学院歯学研究科 歯学イノベーションリエゾンセンターThe lack of opportunity to eat together is associated with an increased risk of weight loss among independent older adults: a prospective cohort study based on the JAGES (Age and Ageing 2022年3月1日)

本サイトに掲載されている記事・写真・図表の無断転載を禁じます。