生活スタイルの改善による寿命延伸 生活習慣病の多い人ほど効果は高い 80歳以降でも有用

生活習慣改善は何歳からはじめても効果がある

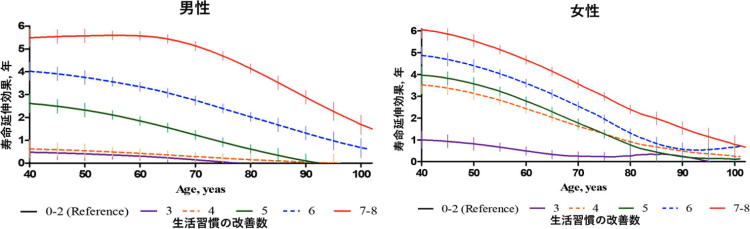

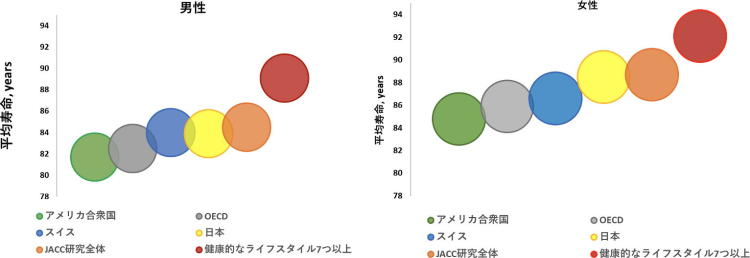

これまでの国内外の研究により、飲酒・運動習慣・喫煙などの生活習慣と死亡リスクとの関係について広く知られている。しかし、それらを改善すると、寿命延伸に対して具体的に、何歳まで・どの程度・どのような人々について効果があるのかについてはよく分かっていない。 そこで大阪大学の研究グループは、日本全国の40歳~79歳の約4万6,000人を対象に、生活習慣と将来の死亡時期との関係を明らかにするために、約20年におよぶ大規模コホート研究「JACCスタディ」のデータを分析した。 「JACCスタディ」は、日本人の生活習慣ががんや2型糖尿病などの生活習慣病とどのように関連しているかを調べるために、1988年に約12万人が参加して開始されたコホート研究。 さらに、AI(人工知能)の基本技術にも採用されている最新の技術を用いて、生活習慣改善による寿命延伸の効果や、その生活習慣を維持した場合の平均余命などを、年齢階級ごとに分析した。 その結果、複数の生活習慣の改善による寿命延伸効果は、男女ともに80歳以降でもみられることが明らかになった。

高血圧・糖尿病・腎臓病・がん 生活習慣病が多いほど、生活習慣の改善は効果がある

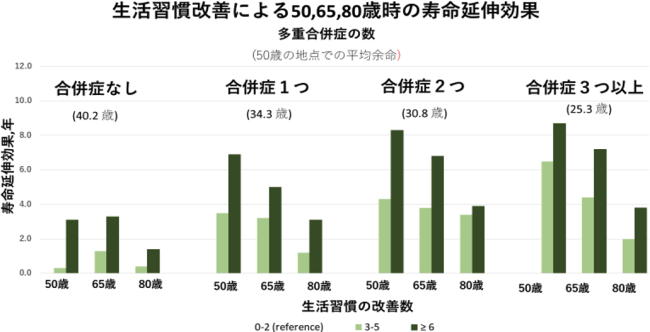

循環器病・がん・高血圧・糖尿病・腎臓病に代表される、主要な生活習慣病を複数合併してもっている人ほど、生活習慣を健康的に改善し維持することで、大きな寿命延伸の効果を得られることが、すべての年齢階級で確認された。 ただし、合併症のある人ほど、平均寿命が短くなる傾向があることも示された。たとえば、合併症のない人に比べて、合併症を3つ以上もつ人の平均寿命は15歳程短くなる。

8項目の健康的な生活習慣 実行しているほど寿命は延びる

研究グループが今回使ったのは、近年のAI技術でも広く採用されている、ベイジアンネットワーク解析・ニューラルネットワーク分析・マルコフ連鎖モンテカルロシュミレーションなどの最新の技術。 これにより、各年齢階級での主要生活習慣8項目の改善による寿命延伸の効果と、その生活習慣を維持した場合の平均余命を解析した。| 1 | 日常的な果物の摂取 | 週に7日以上 |

| 2 | 週に7日以上 | |

| 3 | 日常的な乳製品の摂取 | 週に5日以上 |

| 4 | 習慣的な運動や歩行 | 週に1時間以上の運動、または1日に30分以上の歩行 |

| 5 | 適正体重の維持 | 体格指数[BMI]が21~25 |

| 6 | 適量の飲酒 | 日本酒換算で1日に2合以下 |

| 7 | 非喫煙と禁煙 | タバコを吸わない、吸っている人は禁煙を |

| 8 | 適正な睡眠時間 | 1日に5.5~7.4時間 |

生活習慣病がいくつもある「多重合併症患者」

食事・運動習慣・飲酒・喫煙などの生活習慣と死亡リスクとの関係については、30年以上前から広く知られており、それらを改善することは、日本の健康増進対策でも長年大きな柱となっている。 たとえば、複数の研究結果を統合したメタ・アナリシスでは、喫煙は全年齢階級で10年間の死亡リスクを約2倍に、過剰な飲酒は約1.7倍に、それぞれ上昇させることが報告されている。 一方で、これら生活習慣の改善が、具体的に寿命の延伸にどれくらい関与し、また何歳までその効果が見込めるのかといったことはよく分かっていなかった。 とくに、世界的な高齢化社会の到来にともない、高齢期での健康的な生活習慣や、生活習慣の改善がもたらす影響を明らかにすることが求められている。 さらには、今日では循環器病・がん・高血圧・糖尿病・腎臓病などの生活習慣病は、有病率が増加の一途をたどっており、中年期以降にこれらを複数もつ「多重合併症患者」という概念も生まれている。 こうした生活習慣病の合併を3次予防する観点からも、科学的エビデンスの構築が新たに必要となっている。 「多重合併症患者ほど生活習慣病の改善が重要となるという知見は、生活習慣病の3次予防ガイドラインなどで重要なエビデンスとなることが期待されます」と、研究者は述べている。 なお、「研究結果は、健康的な生活習慣への改善・維持ができた場合の予測値であり、生活習慣病に対する継続的な治療そのものを否定するものではありません。多くの生活習慣病を有する人が、継続的な治療を実施したうえで自ら生活習慣を改善することが大切です」と付け加えている。 大阪大学医学系研究科公衆学教室国立国際医療研究センター グローバルヘルス政策研究センター

JACC研究

Impact of modifiable healthy lifestyle adoption on lifetime gain from middle to older age (Age and Ageing 2022年5月11日)

本サイトに掲載されている記事・写真・図表の無断転載を禁じます。