日本人の「フードリテラシー」を調査 食の価値観・知識・技術に男女で大きな差 世代間でも価値観に違いが

日本人のフードリテラシーをはじめて調査

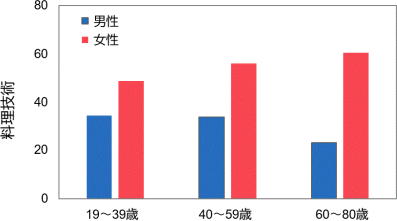

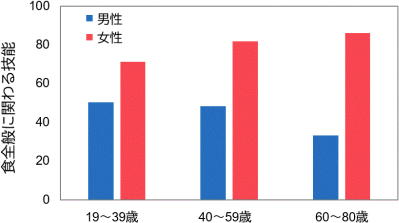

食についての多様で深い理解を意味する「フードリテラシー」という考え方が、最近になって提唱され注目されている。 フードリテラシーは、単に栄養の知識だけでなく、食物がどこから来るのかを知ったり、食物を選び調理する能力や、食事ガイドラインに適合した食事をする能力まで、スキルや行動も含むものと考えられている。 食品の選択での価値基準とフードリテラシーについての調査は、多くは欧米諸国で行なわれており、日本では科学的な調査はほとんど行われていない。 世界的にみて、日本人の食事は健康的とみられているが、最近の詳細な解析では、日本人成人の全体的な食事の質はむしろ低下しており、最適とは程遠く、欧米諸国に比べ栄養についての懸念事項が異なることが報告されている。 効果的な食事ガイドラインや公衆衛生政策を策定し、健康的な食事を促進する介入戦略を開発するためには、一般集団を対象とした包括的な研究が必要となる。 そこで東京大学の研究グループは、日本人成人2,231人を対象に、詳細な質問票調査を実施し、▼食品を選ぶときの価値基準、▼栄養についての知識、▼料理の技術、▼食全般の技能などについて調査した。 研究ではフードリテラシーを、「食についての知識」「料理技術」「食全般の技能(食事の計画と準備、買い物、予算の立て方、ラベルの読み方など)」で構成されるものとした。フードリテラシーに男女間・世代間で大きな差が

男女別にみた各年齢階級の食全般に関わる技能

男女別にみた各年齢階級の食全般に関わる技能

食事の質を改善することが健康増進の優先事項

研究は、東京大学大学院医学系研究科社会予防疫学分野の村上健太郎助教、佐々木敏教授らの研究グループによるもの。研究成果は、「Nutrients」にオンライン掲載された。 世界的に、食事は年間1,100万人の死亡(全体の22%)の原因となっている。そのため、食事の質を改善することが、世界的に優先事項とされている。 より健康的な食事ができるようにするため、世界各国は「何をどれだけ食べたらよいか」などを定めた食事ガイドラインを策定している。しかし、食事摂取での個人の特性は複雑で多様であるため、「画一的な」食事ガイドラインだけでは、より健康的な食事を実現するのは難しいことも指摘されている。 そのため、食品の選択と食行動をかたちづくる要因を調査し理解することが、より重要になっている。こうした流れのなかで、食品選択での価値基準、すなわち個人が食品を購入・摂取を決定するときに、何が決め手になっているかを探る必要がある。日本人の食に関する価値観・知識・技術がはじめて明らかに

今回の研究では、2018年10月~12月にかけて実施した全国規模の質問票調査で得られたデータをもとにしている。対象者は、全国規模の詳細な食事調査に参加した成人で、日本国内の一般家庭で生活する健康な日本人。 管理栄養士や、管理栄養士と同居している人、研究栄養士と共同研究している人、医師や管理栄養士からの食事指導の経験がある人、糖尿病でインスリン治療を受けている人、透析を受けている人、妊娠・授乳中の女性は除外された。 調査地域は、地理的な多様性と調査の実施可能性から、日本の総人口の85%以上を占める32都道府県。475人の管理栄養士が、参加者の募集とデータ収集を担った。 「研究では、一般日本人成人で、食についての価値観、知識、技術を包括的に記述したうえで、性別・年齢との関連を明らかにしました。日本人でのこの種の基礎的報告は、これがはじめてであり、健康的な食事を目指した効果的な政策、教育・介入プログラムやキャンペーンの科学的な基盤となるとことが期待されます」と、研究者は述べている。 さらに、「研究の対象者は、日本人の代表的な集団ではなく、健康に対する意識が高い集団に偏っていると考えられるため、より代表性の高いデータを用いたさらなる研究が必要です。また、食に関する価値観、知識、技術が、食品および栄養摂取、食事の栄養学的質にどのように関連しているのかについての詳細な検討も必要です」としている。 東京大学大学院医学系研究科公共健康医学専攻社会予防疫学分野Food Choice Values and Food Literacy in a Nationwide Sample of Japanese Adults: Associations with Sex, Age, and Body Mass Index (Nutrients 2022年4月30日)

本サイトに掲載されている記事・写真・図表の無断転載を禁じます。