女性に多い神経性やせ症の治療に「マインドフルネス」が有用 「体重増加の不安」をあるがままに受け入れる

神経性やせ症患者の不安に対する「マインドフルネス」の効果を検証

「神経性やせ症」は、摂食障害のひとつで、健康を損なうほどの"やせ"がみられるにもかかわらず、体重増加を過剰におそれ、拒食や過食嘔吐などの食行動異常がみられる疾患で、女性に多くみられる。 ダイエットを機に発症することもあり、身近な病気だが、治療法はまだ確立されていない。 そこで京都大学は今回、神経性やせ症の患者の中心的特徴である、「体重増加に対する不安」に焦点をあて、マインドフルネス瞑想を用いたプログラムを実施した。 マインドフルネスは、「いま体験していることを、あるがままに気付くこと」をあらわすもので、(1) 「今、ここ」にある体験に注意を払うこと、(2) 良い・悪いといった評価をしないで、あるがままにみていること、という2つの要素が重要になる。 近年、マインドフルネスを精神科治療に用いる試みが盛んに行われており、うつ病や不安障害などの治療で有効性を示す知見が増えている。

自己肯定感や幸福感を高めるための「マインドフルネス」

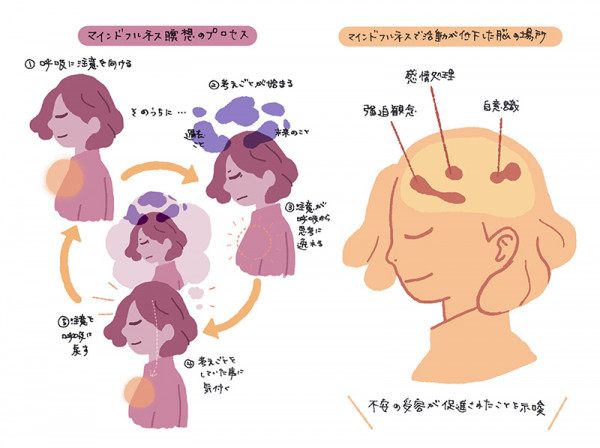

研究グループは今回、対象者にマインドフルネスを実践してもらうため、瞑想を取り入れたプログラムに参加してもらった。 呼吸法を取り入れた「マインドフル瞑想」は、仏教瞑想からヒントを得て考案され発展したものだが、宗教的な要素は取り除いてあり、自分の体の状態や呼吸、心の動きを観察することがコツとなる。 自分の願望や偏見にとらわれず、出来事をありのままに観察する力を養うことが、自己肯定感や幸福感を高めるのにつながると考えられている。 研究グループは今回、神経性やせ症患者が「体重増加に対する不安」を、拒食や過食嘔吐によって回避しようとしている可能性があることに着目し、不安をあるがままにみる、つまり受け入れる方法を学ぶことができれば、効果的な治療法の確立に大きく貢献できると考えた。 関連情報「マインドフルネス瞑想」により脳活動が変化

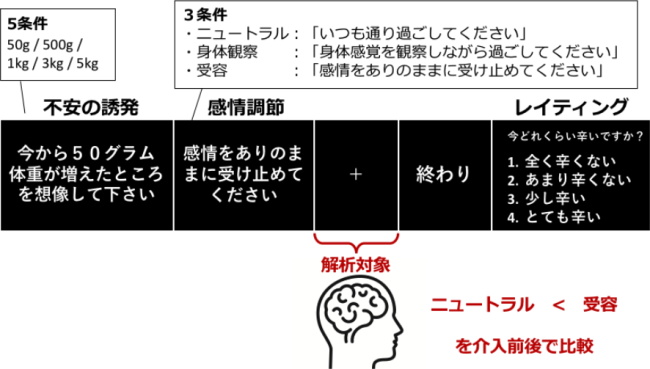

京都大学医学部附属病院に通院中の神経性やせ症の患者に、マインドフルネス瞑想を用いた4週間の介入プログラムに参加してもらった。 プログラムは、週1回、90分の内容で、瞑想を毎日5~20分行うというもの。プログラムの前後で心理尺度による不安の測定、および体重増加への不安を誘発する刺激を用いた「感情調節課題」を行なってもらい、課題中の脳活動の変化を、脳活動を可視化する「機能的磁気共鳴画像(fMRI1)」を用いて検討した。 その結果、4週間のマインドフルネスプログラムの実施により、心理尺度の不安スコアが低下した。さらに、「体重増加に対する不安」を受容し、感情をありのままに受け止めようとしているときに、扁桃体・前部帯状回・楔前部・後部帯状回など、不安に関わる脳領域で活動低下がみられた。

「マインドフルネス」を取り入れた治療の効果を精緻に検証

研究は、京都大学医学部附属病院の野田智美研究員、磯部昌憲助教、医学研究科の村井俊哉教授らの研究グループによるもの。研究成果は、英国の国際学術誌「BJPsych OPEN」にオンライン掲載された。 「研究結果は、マインドフルネスによって、神経性やせ症患者さんの不安の受容が促進されたことを示唆しています。また、4週間という短期間のマインドフルネストレーニングで、主観的な不安だけでなく、脳活動の変化が認められたことは、マインドフルネスの神経性やせ症の治療応用に向けた重要な科学的根拠を提供しています」と、研究者は述べている。 一方で、介入しなかった群との比較がないために、今回認められた変化は、単に時間の経過によるものである可能性があることも否定できないとしている。 「私たちは今後、8週間の長期間の介入を用いた研究や、ランダム化比較試験により、神経性やせ症でのマインドフルネスの効果について精緻な検討を行なって行きます」としている。 「マインドフルネスのプログラムを通して、皆さんの生のお声を聞かせて頂くことができたことは、私にとってかけがえのない宝物のような経験になっています。また、実験を支えてくれた研究チーム(TEDI)のメンバーにも心からの感謝を伝えます」と、野田研究員はコメントしている。 京都大学医学部附属病院Neural correlates of a mindfulness-based intervention in anorexia nervosa (BJPsych 2023年2月2日)

本サイトに掲載されている記事・写真・図表の無断転載を禁じます。