日本料理に欠かせない「うま味」を活用 食塩から置き換えると2割の減塩に 高血圧や肥満に対策

「うま味」を塩分代替物として活用

ナトリウム(食塩)の取り過ぎは、高血圧や糖尿病などの多くの慢性疾患の蔓延に大きく関わっている。2019年には世界の190万人が食塩の摂り過ぎが原因で死亡しており、その数は30年間で40%増加している。 2013年の世界保健総会(WHA)で、世界保健機関(WHO)加盟国は、2025年までに食塩摂取量を30%削減することを目標に掲げたが、2022年時点で達成した国は1ヵ国もない。 日本人は、他国よりも食塩を多く摂取しているとされる。政府は国民健康づくり運動「健康日本21(第二次)」で、2023年までに日本人の1日の食塩摂取量の平均値を8gに減らすことを目指しているが、実際には日本人の食塩摂取量は10gを超え、目標値を上回っている。 これを解決するために、日本料理に欠かせない「うま味」の成分を塩分代替物として利用することで、無理なく自然に食塩を削減する方法として広く提案されている。 「うま味」は、日本の食文化を支える重要な味覚で、4つの味(塩味、甘味、苦味、酸味)に続く第5の味として、日本の科学者が1908年に発見した。「うま味」の成分は、グルタミン酸・イノシン酸・グアニル酸などが知られている。「うま味」を活用すれば食塩摂取量を最大で2割減らせる

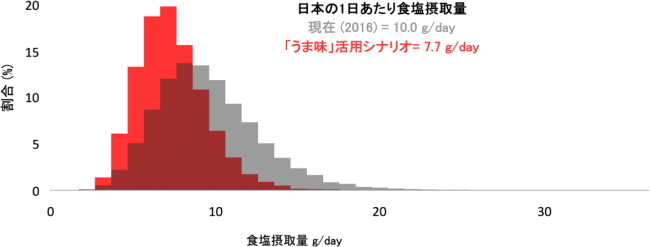

東京大学の研究グループは今回、日本人を対象に、さまざまな食品群で、「うま味」成分をおいしさは損なわない程度にまで塩分代替物として利用した場合の、成人全体での1日の食塩摂取量への影響、国民健康・栄養調査のデータを用いて検証した。 2016年に行われた調査で得られた食塩摂取量および食品群ごとの摂取記録、さらに、食品群ごとの「うま味」成分の活用による減塩可能率に関する文献レビューを組み合わせて分析した。 2016年時点で、1日の成人の食塩摂取量は平均で10.0g(標準偏差3.2g)であり、健康日本21(第二次)で推奨されている8gの達成率は28.7%、WHO推奨の5gの達成率は2.8%にとどまった。 食品群の一部にすでにナトリウムを低減した減塩食品が流通していることも考慮し、「うま味」成分を利用した製品により、減塩食品が市場100%シェアにまで上がると仮定したシナリオ(楽観的シナリオ)から、30%までにとどまるシナリオ(悲観的シナリオ)など、いくつかのシナリオを設定した。 その結果、楽観的シナリオを実行すると、成人1日の食塩摂取量は平均で7.7~8.7gになると推定された。これは、12.8~22.3%(1.3~2.2g)の減塩に相当し、健康日本21(第二次)の目標を43.4~59.7%の成人が設定することを意味する。 一方、悲観的シナリオでは、2.3~4.1%(0.2~0.4g)の減塩が推定された。成人1日の食塩摂取量を最大で12.8~22.3%減らせる

グレーが現状、赤がシナリオ

「うま味」は減塩食品の開発と普及のために必要な技術革新

研究は、東京大学大学院医学系研究科国際保健学専攻の野村周平特任助教らによるもの。研究成果は、「BMC Public Health」に掲載された。 食塩の過剰摂取は世界的な公衆衛生の問題であり、その削減は人々の健康を向上させるためにもっとも費用効果の高い手段のひとつとして、世界中で認識されている。 「本研究は、うま味成分を利用することが、減塩対策として有効である可能性を示す新たなデータを提供するとともに、食品での食塩含有量を減らすための具体的な方法を提案するものです」と、研究グループでは述べている。 「食塩摂取量を減らすためには、食品科学や技術の進歩を活用し、消費者にとって適切な味や品質を保ちつつ、減塩食品を開発・普及することが重要です。食品業界は、消費者に減塩食品の利点を啓蒙するとともに、減塩食品の開発・普及に取り組むことが求められます」。 「うま味成分は、減塩食品の開発と普及のために必要な技術革新となりえます。食品科学者や栄養学者、政策立案者、そして一般消費者が協力して、食塩摂取の問題に取り組む必要があります」としている。 日本政府は2020年4月から新たな食品表示制度を施行し、ナトリウムを食塩相当量として表示する栄養成分表示を義務化した。しかし、このような行政措置だけでは問題を解決するには十分ではないとしている。 英国政府は2003年に、食品業界に対して主要な食塩摂取源となっているパンなどの食品の食塩使用量を減らすように呼びかけ、目標値を設定して各メーカーに自主的な達成を促した。 そこから8年間で目覚ましい成果を上げたものの、近年、減塩政策は停滞し、業界の食塩使用量に関する目標も、政府の期待する水準には達していないという。 東京大学大学院医学系研究科 国際保健学専攻Modelling of salt intake reduction by incorporation of umami substances into Japanese foods: a cross-sectional study (BMC Public Health 2023年3月19日)

本サイトに掲載されている記事・写真・図表の無断転載を禁じます。