日本人の「内臓脂肪型肥満と生活習慣」に関する啓発調査 40・50代男性肥満者の90%が肥満症 世界肥満デーに発表 日本肥満症予防協会

世界肥満デー2023記念事業「肥満症予防特別セミナー&内臓脂肪測定会」を開催

日本肥満症予防協会(理事⻑:松澤佑次・住友病院⻑)は3月4日に、世界肥満デー2023記念事業「肥満症予防特別セミナー&内臓脂肪測定会」を東京の海運クラブで開催し、「内臓脂肪型肥満と生活習慣に関する啓発調査」を発表した。 調査は、肥満者での内臓脂肪型肥満および肥満症の発生状況、さらにはその背景にある生活習慣について、地方の中核都市3地域でオフィスワーカーを対象に調査したもの。 同協会は、「内臓脂肪を減らして健康に︕」をスローガンとして、肥満症の予防に関する啓発活動を⾏っている。 内臓脂肪は、おなかの臓器のまわりに蓄積された脂肪であり、過剰に蓄積すると脳血管疾患、心疾患、2型糖尿病のリスクとなることが知られている。また近年では、新型コロナの重症化リスクとしても注目されている。 「肥満症」とは、体重が基準を超えているだけの「肥満」とは異なり、肥満に加えて肥満と関連した11の健康障害をともなった状態、もしくは肥満に加えて内臓脂肪が過剰に蓄積している「内臓脂肪型肥満」のいずれかで判定され、病気として治療すべき肥満のこと。「肥満症」について、同協会HPで詳しく解説している。 自分の体重やスタイルを気にする人は多いが、内臓脂肪や自分が肥満症かどうかを理解している人は多くいない。同協会が2018年に一般市⺠を対象に実施した調査では、「肥満症がどのようなことかを理解している」という人はわずか12%だった。 そこで同協会は、日本各地で肥満者での内臓脂肪の蓄積状況、肥満と関連した健康障害の自覚、その背景にある生活習慣に関する調査を開始した。中核都市3地域でオフィスワーカー対象の内臓脂肪と生活習慣の測定会を開催

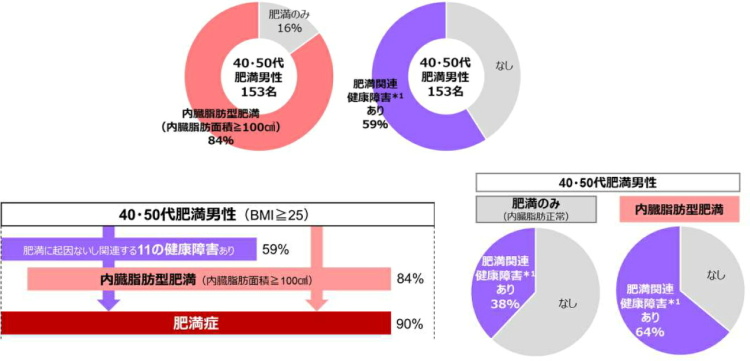

同協会は2022年8月~11月に、地方の中核都市3地域でオフィスワーカーを対象とする内臓脂肪と生活習慣の測定会を開催。測定会には522人が参加し、うち40・50代の男性でBMI(体格指数)が25以上の肥満に該当する153人を解析対象とした。 調査項目には、「⾝⻑」「体重」「内臓脂肪の量」「肥満に関連する健康障害の有無」「内臓脂肪の蓄積と関連する生活習慣」が含まれていた。 内臓脂肪の量は専⽤の医療機器*を⽤い、内臓脂肪面積(へその⾼さでお腹を輪切りにした断面での内臓脂肪の面積)を測定し、「100㎤以上」を内臓脂肪型肥満の判定に⽤いた。

男性肥満者の圧倒的に多くが内臓脂肪型肥満 90%が「肥満症」に該当

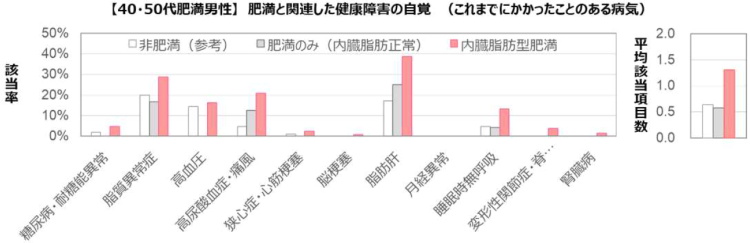

その結果、40・50代男性肥満者のうち内臓脂肪面積が100㎤以上の人の割合は84%、内臓脂肪は正常で「肥満のみ」の人は16%であり、男性肥満者の圧倒的に多くが内臓脂肪型肥満であることが確認された。 また、肥満者のうち肥満に起因または関連する何らかの健康障害を自覚していた人は、59%だった。 以上から、40・50代肥満男性の90%が、内臓脂肪型肥満もしくは肥満に関連する健康障害を有し、「肥満症」に該当する可能性があることが示された。40・50代肥満男性の90%が肥満症に該当

内臓脂肪型肥満の人は食事や運動などの生活スタイルに課題がある

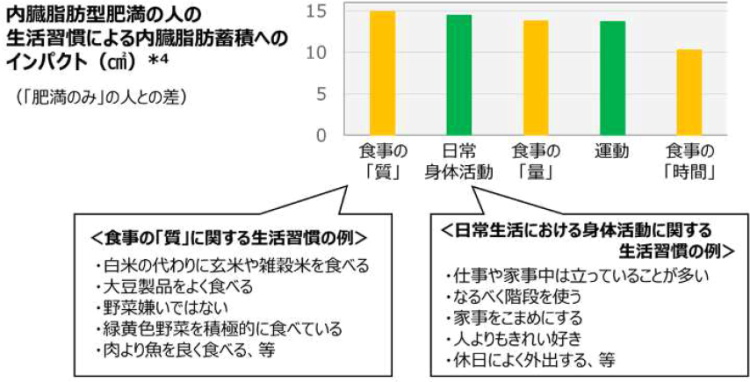

調査では、「内臓脂肪型肥満の人の生活習慣による内臓脂肪蓄積へのインパクト」も示された。 これは、内臓脂肪型肥満の人と肥満のみの人の生活習慣の違いが、内臓脂肪蓄積の要因になっていると考えられるため、比較したもの。 その結果、内臓脂肪型肥満の人は肥満のみの人と比べ、内臓脂肪が平均で、▼食事の「質」が良くないことにより14.9㎤、▼日常生活での⾝体活動の不⾜により14.5㎤、▼食事の「量」がコントロールできないことにより13.8㎤、▼意識的な運動不⾜により13.7㎤、▼食事の「時間」が良くないことにより10.3㎤、それぞれ多くなっていることが推定された。 一方、食事の「質」を高める具体的な生活習慣の例としては、「白米の代わりに玄米や雑穀米を食べる」「大豆製品をよく食べる」「野菜嫌いではない」「緑⻩⾊野菜を積極的に食べている」「⾁より⿂を良く食べる」などが示された。 日常生活での⾝体活動を高める具体的な生活習慣の例としては、「仕事や家事中は⽴っていることが多い」「なるべく階段を使う」「家事をこまめにする」「人よりもきれい好き」「休日によく外出する」などが示された。

肥満症の早期発見や生活改善のきっかけに

同協会では、「患者だけではなく一般の人を対象として、肥満症に該当する人がどれくらいいるかを調べた今回の調査で、40・50代男性肥満者の90%が肥満症に該当する可能性が示されました」としている。 「ただし、本調査は医学的調査ではなく、健康障害の有無を本人の自覚によっている点など、正確さには限界があります。⾝近なリアルデータに基づく啓発情報として、多くの一般生活者に肥満をスタイルや人格の問題ではなく健康に関わる問題として意識していただき、早期受診や生活改善のきっかけとなることを目指すものです」としている。- 就労、ボランティア、通いの場といった居場所づくりや社会参加の取り組みに加え、より緩やかな関係性も含んだつながりを、各人がもつことができる環境整備を行い、社会のつながりの維持・向上をはかる。

- 健康な食環境や身体活動・運動を促す環境をはじめとする、自然に健康になれる環境づくりの取り組みを実施し、健康無関心層を含む幅広い世代を対象とした予防・健康づくりを推奨する。

- 誰もがアクセスできる健康増進のための基盤の整備として、保健・医療・福祉などへのアクセスの確保に加え、PHR(パーソナルヘルスレコード)をはじめとする自らの健康情報を入手できるインフラ整備、科学的根拠に基づく健康に関する情報を入手・活用できる基礎構築や周知啓発の取り組みを行うとともに、多様な主体が健康づくりに取り組むよう促す。

本サイトに掲載されている記事・写真・図表の無断転載を禁じます。