運動をする習慣がストレスによる高血圧を防ぐ 運動習慣が脳の炎症反応を抑制 メカニズムを解明

なぜ運動習慣が効果的なストレス解消法になる?

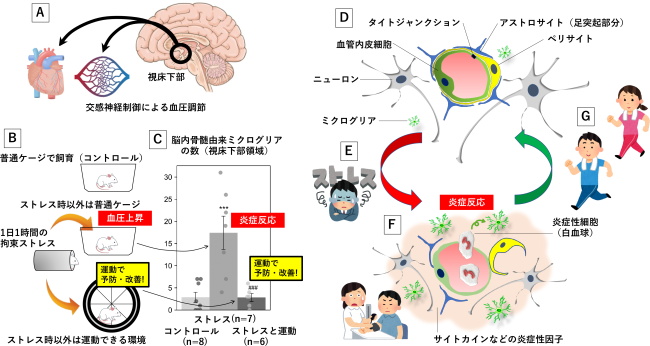

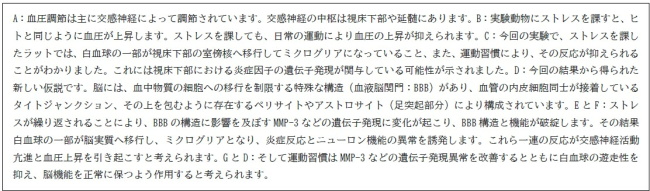

ストレスが重なり、慢性ストレスになると、高血圧症をはじめとする心血管病や、うつに代表される気分障害など、心身にさまざまな病気が生じやすくなる。 一方、ウォーキングなどの運動をする習慣は、効果的なストレス解消法になることが知られている。運動が、ストレスに起因するさまざまな病気の予防・改善に有効であることは、さまざまな研究で確かめられている。しかし、そのメカニズムの詳細は分かっていない。 ストレスは、炎症細胞(白血球)を作り出す骨髄を刺激し、血液中の炎症細胞を増やし、さらにこれらの一部が脳内に移行し、炎症反応を誘発することが知られている。 そこで順天堂大学の研究グループは今回、運動をする習慣が、慢性的なストレスに起因した一連の炎症反応を抑制するという仮説を立て、検証を行った。運動習慣が脳の炎症を抑制するメカニズムを解明

研究では、慢性ストレスに依存した高血圧症に着目し、ラットをほぼ毎日1時間拘束し、3週間後に血圧が上昇するとともに、骨髄の炎症反応、血中炎症細胞(Tリンパ球や単球などの白血球)が増加し、さらに血圧を調節する脳領域(視床下部室傍核:PVN)で炎症細胞の浸潤(血液から脳への移動)が起こることを確かめた。 慢性ストレスによる、血圧を調節する脳領域(PVN)の炎症細胞は、ミクログリアとなり、PVNの炎症(血圧調節中枢の異常)と高血圧症を導くメカニズムを解明。 中枢神経系にある細胞であるミクログリアは、免疫細胞としての役割がある。ストレスにより免疫反応が高まり、炎症が引き起こされると考えられる。 さらに、ラットに拘束ストレスを課すものの、自発性走運動を行うことができる回転カゴ付きケージで飼育した場合についても、同様の測定・解析を行い、ストレスに対する運動習慣の効果について観察した。 ラットに運動ができる環境を与えると、ストレスによる骨髄の炎症や血中炎症細胞の増加を抑えることはできないものの、運動によりPVNへの炎症細胞の浸潤が抑制されることが分かった。 研究グループはこれらから、運動習慣は脳の炎症を抑制することで、高血圧症をはじめ、ストレスに起因した病気から心身を守っている可能性を示した。

運動はパーキンソン病・アルツハイマー病・うつ病なども予防・改善

研究は、順天堂大学大学院スポーツ健康科学研究科のThu Van Nguyen氏、山中航准教授、和氣秀文教授の研究グループによるもの。研究成果は、「Physiological Genomics」に掲載され、「APSselect Award for May 2023」に選出された。 「今後は、ストレスによる炎症細胞のPVNへの浸潤と運動による抑制メカニズムについて調べる必要があります」と、研究グループでは述べている。 血液成分の脳実質への移動は、血液脳関門(BBB)によって制限されており、運動をする習慣が、BBB機能を強化している可能性も考えられるとしている。 また、パーキンソン病、アルツハイマー病、うつ病なども、脳の炎症によって発症する神経炎症性疾患に分類されている。運動をする習慣は、これらの疾患を予防・改善することも知られている。 「今回の研究では、ストレス依存性の高血圧症に焦点をあて、とくに視床下部領域の炎症反応について調べましたが、高血圧症以外のさまざまな病態の発症と運動効果についても、分子レベルでのメカニズム解明につながるものとして期待されます」としている。運動は視床下部での炎症細胞の遊走性を抑制

研究グループは今回、若齢ラットを用い、(i) 拘束ストレス群、ストレス群と同条件でストレスが負荷されるものの、自由に運動することができる環境で飼育を行う、(ii) 拘束ストレス+運動群、(iii) 対照群の3群に分けた。 拘束衣を用いて1日1時間、週5日間、3週間のストレスを課し、飼育期間前後に全てのラットの尾部より血圧を測定した。 飼育期間終了後、ラットの骨髄と視床下部からRNAを採取し、マイクロアレイ法やリアルタイムPCR法を用い網羅的遺伝子発現解析を行った。 また、血液サンプルを用いたフローサイトメトリー法による白血球分画の測定と、免疫染色法を用いたPVNでの骨髄由来性ミクログリアの有無について調べた。 ラットの3週間の拘束ストレスにより、血圧は有意に上昇することが示された。また、骨髄の炎症性因子(Ccr2、IL1b、Ifngなど)の遺伝子発現水準は、対照群に比べて有意に上昇した。 白血球分画についてみると、ストレスによりTリンパ球や単球の数が増加することが分かった。さらに、視床下部領域でも、炎症性因子(Ngfr、Lhx8、Mmp3など)の遺伝子発現水準の増加と、PVNでの骨髄由来ミクログリアの数が増加することが分かった。 拘束ストレス+運動群では、骨髄の遺伝子発現や白血球分画については、ストレス群で認められた炎症反応をむしろ増悪する傾向にあったが、視床下部ではMmp3遺伝子発現の抑制に加え、炎症細胞の遊走活性化因子(Ngf、Hmgb1、Cx3cr1、faslgなど)の遺伝子発現が、ストレス群および対照群より減少することが分かった。 遊走活性化因子は、白血球の血管内から血管外へ移動する能力(遊走)を活性化する。さらに、PVNでの骨髄由来ミクログリアの数は対照群と変わらなくなった。 以上の結果から、運動をする習慣は、ストレスによる末梢(骨髄や血液)の炎症反応を改善することはないものの、視床下部での炎症細胞の遊走性を抑制することで、PVNなどでの炎症細胞の浸潤を抑制し、ストレス依存性高血圧を予防している可能性が示されたとしている。 順天堂大学大学院スポーツ健康科学研究科Impact of exercise on brain-bone marrow interactions in chronic stress: potential mechanisms preventing stress-induced hypertension (Physiological Genomics 2023年3月20日)

本サイトに掲載されている記事・写真・図表の無断転載を禁じます。