【新型コロナ】市民のAED使用による除細動が減少 コロナ禍でも救命活動に協⼒を「あなたの手で命を救える」

救急現場に居合わせた市民によるAEDを使った救命活動

AED(自動体外式除細動器)は、心臓がけいれん(細動)したときに、心臓に電気ショックを与えることで、それを取り除き(除細動)、心臓を正常なリズムに戻すための医療機器。 2004年から一般の人もAEDを使えるようなり、救命活動を行えるようになっている。救命時に必要な操作を音声や光で案内するAEDが、多くの人が訪れる商業施設、駅、市役所、学校などの公共施設に設置されている。 心停止による死亡は、交通事故や火災などに比べて発生件数が少ないにもかかわらず、死亡者数は大幅に多い。救急車が到着するまでのあいだ、現場でAEDを使ったいち早い救命活動が重要になる。 消防本部などが実施する応急手当講習など、一般市民に対する普及啓発活動も行われている。コロナ禍以前は、救急現場に居合わせた一般市民により、AEDによる除細動などの応急手当が実施された件数は増えていた。コロナ禍でAED使用率が急激に低下

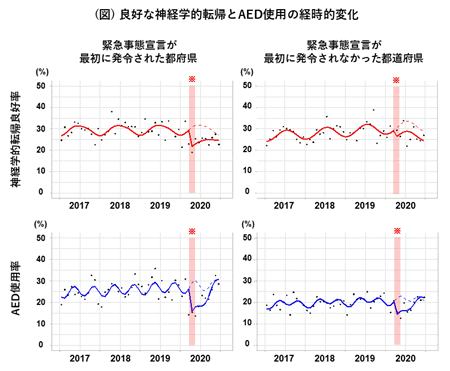

それが、新型コロナに対して発出された緊急事態宣言後には、AED使用率が急激に低下していたことが、国立循環器病研究センターの調査で明らかになった。 新型コロナの拡大は、肺炎・急性心筋梗塞などによる死亡など、直接的な影響が注目されているが、感染を恐れるために、一般市民による心停止患者へのAED使用に遅れが生じるなど、間接的な影響も深刻であることが示された。 研究グループは、総務省消防庁による救急蘇生統計データを用いて、2020年に発出された新型コロナに対する緊急事態宣言がもたらした間接的な影響を調査した。 2017年~2020年の院外心停止患者のうち約2万例を解析した結果、AED使用の割合は、緊急事態宣言発出後に0.60倍に低下していることが示された。それにともない、良好な神経学的転帰も0.79倍に低下した。 他の先進国に比べ、新型コロナによる死亡率が極めて低い日本でも、人々の行動および意識に変容をおよぼした緊急事態宣言は、市民によるAED使用と、良好な神経学的転帰に、それぞれ減少を引き起こしたことが示された。より多くの人々が救命措置を行えるようにするための啓発活動や教育が必要

脈のリズムが不規則なのは、心房細動のサインかも?

AEDや心肺蘇生の普及などに取り組んでいる日本心臓財団は、ACジャパンの「支援広告キャンペーン」による啓発活動を開始した。リスクの高い不整脈である「心房細動」の早期発見をテーマにした啓発広告を展開している。 心房細動は、加齢や高血圧、2型糖尿病などの生活習慣病、さらにはストレスにより発症リスクが上昇する。超高齢社会の影響で、患者数は増加傾向にある。 心房細動を放置すると、心原性脳梗塞や心不全の原因となるため、早期発見が重要となる。しかし、心房細動患者の4割は無症状で、たとえ症状が起きたとしてもすぐに治まることが多いため、早期発見が難しいとされている。 CMでは、同財団の活動に賛同しているTRFのメンバーであるDJ KOOさんが、CMオリジナルのビート「EZ DO(イージードゥ)検脈!」とともに、「脈のリズムが不規則なのは、心房細動のサインかも?」などと呼びかけている。AEDによる除細動を受けた患者の割合は女性が少ない

より多くの人々の命を助けるために啓発や教育を

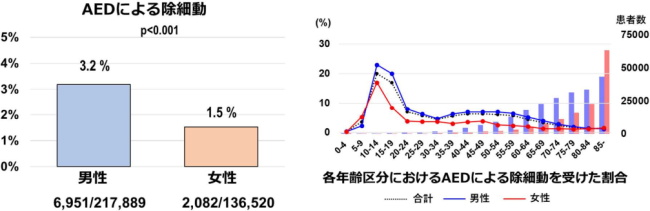

研究グループは、2005年~2020年の全国規模でのデータを統計分析。対象となったのは、年齢の中央値が78歳の35万4,409例で、女性が38.5%だった。 市民により目撃された心原性院外心停止(OHCA:心臓が原因の心停止で、病院外で起きたもの)の患者35万4,409例を分析した結果、AEDによる除細動を受けたOHCA患者の割合は、男性では3.2%、女性では1.5%と、女性が少ないことが分かった。 神経学的な予後良好(CPC)については、男性では49.2%、女性では54.1%と、女性が多い結果になった。 さらに年齢別にみると、若年成人の女性は同年代の男性よりも、AEDによる除細動を受けた割合やCPRが低かいことが分かった。 「とくに若年女性の場合、AEDによる除細動やCPRの実施により、神経学的な予後が改善される可能性があります。市民への救命活動の啓発が重要です」と、研究者は述べている。 研究は、熊本大学病院医療情報経営企画部の石井正将氏、循環器内科の辻田賢教授らが、東京大学、日本循環器学会蘇生科学検討会などの研究チームと共同で行ったもの。研究成果は、「JAMA Network Open」に掲載された。

Sex- and Age-Based Disparities in Public Access Defibrillation, Bystander Cardiopulmonary Resuscitation, and Neurological Outcome in Cardiac Arrest (JAMA Network Open 2023年7月5日)

本サイトに掲載されている記事・写真・図表の無断転載を禁じます。