「社会的孤立」が社会課題に 高齢者でもネットや動画による交流・社会参加は効果的 日本人を調査

社会的孤立のスコアが高い高齢者は死亡・認知症・介護のリスクが大幅に上昇

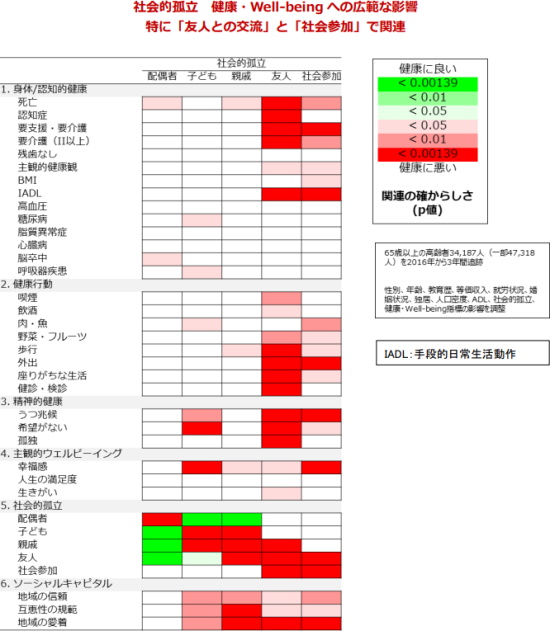

高齢化にともない、社会的孤立が重要な社会課題になっている。日本でも、孤独・孤立対策担当大臣が任命され、孤独・孤立対策推進法案の早期成立に向けた動きが加速している。 千葉大学などが、社会的孤立と健康・ウェルビーイングとの関連を調べた結果、社会的孤立のスコアが高いと、死亡リスクは1.9倍に、認知症は1.6倍に、介護リスクは1.5倍に、それぞれ上昇することが明らかになった。 そのほかにも、抑うつ・幸福感・希望・歩行・健診受診など、社会的孤立はさまざまな指標を低下させることが分かった。 一方、個別の指標では、友人・社会参加で評価した社会的孤立が、広範な健康・ウェルビーイング指標と関連しており、友人や社会との関わりを保つことが、社会的孤立によるネガティブな影響を軽減するために有用である可能性が示された。 配偶者・子供・親戚からの孤立による影響は、性差や年齢による違いがあり、たとえば配偶者からの孤立は、男性では低い人生満足度と関連する一方で、女性では高い人生満足度と関連していた。 研究は、千葉大学予防医学センター健康まちづくり共同研究部門の中込敦士特任准教授らによるもの。 「友人との交流や社会参加の促進は、社会的孤立による健康・ウェルビーイングへの悪い影響を軽減するのに有用である可能性があります。一方で、家族や子供からの孤立は、性差や年齢による影響の違いが推測され、個別の対策が重要と考えられます」と、研究者は述べている。 研究グループは今回、全国の高齢者20万人を対象とした大規模研究「JAGES(日本老年学評価研究)」に参加した、65歳以上の高齢者3万4,187人(一部4万7,318人)を、2016年から3年間追跡し、社会的孤立と健康・ウェルビーイング(6つの分野、計36指標)との関連を調べた。 社会的孤立は配偶者・子供・親戚・友人・社会参加の5つの指標の合計(5点満点)を指標ごとに評価した。

高齢者でもネット利用は生活の幅を広げ充実した生活をおくる助けに

中込特任准教授らによる別の研究では、日本の高齢者でも、インターネットの利用により、友人との交流や社会参加が広がり、健診受診や日常生活動作にも影響していることが示された。高齢者では、70歳台で60%、80歳台では25%がインターネットを利用している。 インターネットをほぼ毎日使用している人は、まったく使わない人と比較して、スポーツの会への参加、友人と会う頻度、友人の数、日常生活動作(買い物や銀行の引き落としなど)、健診受診が多いことが分かった。高齢者によるインターネット利用は、生活の幅を広げ、充実した生活をおくる助けになる可能性がある。 研究グループは、JAGES研究に参加した全国4,232人(一部5,879人)を、2016年から3年間追跡して調査した。インターネット利用は、2016年時点で「全く使用していない」「月2、3回」「週2、3回」「ほぼ毎日」の4通りで定義した。 「インターネット利用により、人や社会とのつながりが促進される可能性が示唆されました。とくに社会的孤立が社会問題となるなか、ICT技術を用いた孤立対策が期待されます」と、研究者は述べている。動画通話により抑うつリスクが低下 非対面での交流にも一定の効果

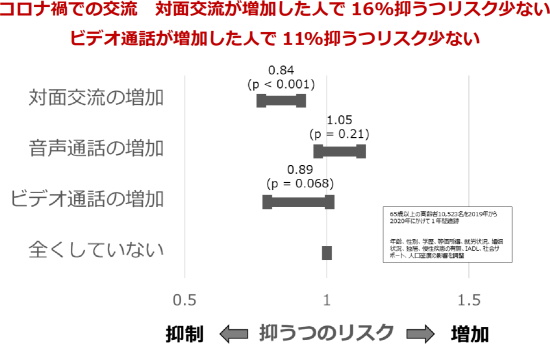

新型コロナの拡大にともない、人との交流が制限される状況が起きた。それにともない、世界的にうつやうつ症状を訴える人が増えており、コロナ禍での身体・精神的不調は大きな社会問題となった。 JAGES研究の別の研究では、新型コロナの流行前の2019年と流行下の2020年の2時点で、高齢者1万523人を対象に、交流手段と抑うつ傾向との関連を検討した。 その結果、「ビデオ通話を開始、もしくは頻度を増やした」人では、「まったく使っていなかった」人に比べて、統計学的には有意ではないものの、抑うつ傾向のリスクが11%低いことが示された。 また、「対面交流を開始、もしくは頻度を増やした」人では、「まったく対面交流をしていなかった」人に比べて、抑うつ傾向のリスクが16%低かった。このような関連は、音声通話ではみられなかった。 「人との交流は、うつやうつ症状の予防に有効であると考えられていますが、コロナ禍では、人との対面交流が制限される事態となりました。一方で、ICT技術の発展により、インターネットやスマホなどを用いた非対面での交流が、高齢者でも普及しており、対面交流の代替手段となりえるのかが注目されています」と、研究者は述べている。 「動画通話は、対面交流には劣るものの、抑うつ傾向の軽減効果がある可能性が示されました。新型コロナの流行下でも、対面交流は抑うつ傾向の軽減に重要である可能性があります」としている。

Internet use and subsequent health and well-being in older adults: An outcome-wide analysis (Computers in Human Behavior 2022年5月)

Video call and depression among older adults during the COVID-19 pandemic in Japan: The JAGES one-year longitudinal study (Social Science & Medicine 2023年3月)

本サイトに掲載されている記事・写真・図表の無断転載を禁じます。