生活を楽しめている人は認知症リスクが低い ストレスを管理しながら「楽しむ意識」をもつことが大切 日本人約4万人を調査

「心理的ウェルビーイング」が注目されている

加齢、基礎的な健康状態、社会経済的状態、生活スタイルなどが認知症発症と関連していることが、多くの研究で示されているが、近年注目されている因子として「心理的ウェルビーイング」がある。 心理的ウェルビーイングは、人生の目的など、人生全般にわたりポジティブに働き、主観的な幸福度を高めている心理的機能のこと。 「自己実現と成長」「人や社会とのつながり」「前向きで楽観的な心をもつこと」「自立し自分のペースを保つこと」などが、主観的な幸福度に影響しているとみられている。 生活を楽しいと感じるポジティブな意識をもつことで、周囲との関わりが生き生きとし、高齢者の運動能力も高められると期待されている。「心理的ウェルビーイング」と認知症リスクとの関連を調査

これまで、心理的ウェルビーイングと心臓病や脳卒中などの循環器疾患との関連は報告されているが、認知症との関連についての研究は少ない。 そこで順天堂大学は、心理的ウェルビーイングの一側面である「生活を楽しんでいる意識」をもつことと、認知症リスクとの関連を調査した。 多目的コホート研究「JPHC Study」は、全国14万人の地域住民を対象に、1990年(コホートI)および1993年(コホートII)に開始された、20年以上にわたる長期追跡コホート研究。 研究グループは、「JPHC Study」に参加した約3万9,000人を対象に、約11年にわたって追跡調査した。生活を楽しんでいる意識の高い人は認知症リスクが減少

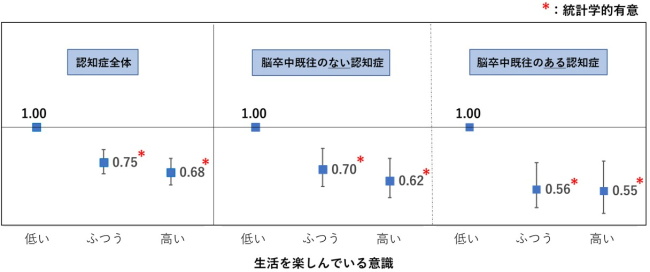

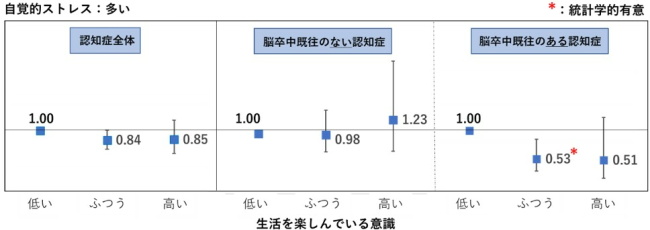

その結果、認知症のリスクは、生活を楽しんでいる意識の高い人では32%、中程度の人でも25%、それぞれ意識の低い人に比べ減少していたことが明らかになった。 脳卒中既往により分けた2タイプの認知症でも、生活を楽しんでいる意識が高い人は低い人に比べ、いずれも認知症リスクは減少していた。 さらに、自覚的ストレスが生活を楽しんでいる意識と認知症の関係にもたらす影響を調べるため、生活を楽しんでいる意識と同時点での自覚的ストレスについても調べた。 その結果、自覚的ストレスが「少ない」および「ふつう」のグループでは、生活を楽しんでいる意識が高いと、認知症リスクはやはり低く、脳卒中の既往のない認知症、既往のある認知症のいずれも同様だった。 一方、自覚的ストレスが「多い」グループでは、生活を楽しんでいる意識と認知症リスクの間に統計学的な関連はみられず、認知症のタイプ別に分けて解析しても関連はみられなかった。 自覚的ストレスが多いと、生活を楽しんでいる意識が高くても、認知症リスクは低下しない

自覚的ストレスが多いと、生活を楽しんでいる意識が高くても、認知症リスクは低下しない

「生活を楽しんでいる意識」をもつことが大切

「自覚的ストレスをコントロールしながら、生活を楽しんでいるという意識をもつことが、将来の認知症の発症を予防するために重要であることが強く示されました」と、研究者は述べている。 「自覚的ストレスが高いと、生活を楽しんでいる意識が高くても、認知症リスクは低下せず、とくに脳卒中の既往のない人では、認知症リスクが低下しないことも示されました」としている。 研究は、順天堂大学大学院医学研究科公衆衛生学の野田愛准教授、谷川武主任教授らの研究グループ(多目的コホート研究「JPHC Study」)によるもの。研究成果は、「The Journals of Gerontology. Series B, Psychological Sciences and Social Sciences」にオンライン掲載された。 研究グループは今回、1990年に秋田・長野・茨城・高知・沖縄の5保健所管内に在住していた中年期の男女を対象に、2006年~2016年までの認知症調査の結果にもとづき、調査開始5年時点の「生活を楽しんでいる意識」と、介護保険認定情報から把握した認知症との関連を調べた。期間中に、4,642人が認知症と診断された。 また、脳卒中の発症登録がされた2009年または2012年までの調査期間中に診断された認知症は2,158人で、うち脳卒中既往のない認知症が1,533人、脳卒中既往のある認知症が625人だった。 なお、今回の研究の限界として、調査開始時点で認知機能や認知症の既往が把握できていなかったことや、認知症の分類は把握していないこと、収入レベルなどの情報が考慮できなかったことなどを挙げている。 また、今回調査した、生活を楽しんでいる意識は、心理的ウェルビーイングを大まかに把握するものにとどまるために、「認知症予防のための具体的な行動を特定するのは難しい」と指摘している。 順天堂大学大学院医学研究科 公衆衛生学講座Perceived Level of Life Enjoyment and Risk of Developing Disabling Dementia: The Japan Public Health Center-Based Study (The Journals of Gerontology. Series B, Psychological Sciences and Social Sciences 18 2023年9月18日)

本サイトに掲載されている記事・写真・図表の無断転載を禁じます。