超加工食品を食べすぎているのはどんな人? 食に対する理解などの「フードリテラシー」を向上 日本人成人を調査

超加工食品を食べすぎると食事の質が低下

東京大学は、18~80歳の日本人成人2,232人を対象とした全国規模の質問票調査のデータをもとに、超加工食品の摂取量と食に関する知識・技術、価値観、行動特性との関連を調査した。 超加工食品は、複数の食材を工業的に配合して製造された、加工の程度が非常に高い食品で、市販の菓子パンや清涼飲料、インスタント食品などがその代表例だ。 超加工食品は、脂肪やナトリウムが多く含まれる一方で、タンパク質や食物繊維、ビタミン・ミネラルなど、体の機能を正常に保つために必要な栄養素は少ない傾向がある。 そのため、超加工食品を食べすぎると、食事全体の質が低下する可能性がある。また、超加工食品の過剰な摂取は、肥満や心血管疾患などと関連があることが報告されている。満腹感を感じやすい人ほど超加工食品の利用が増える

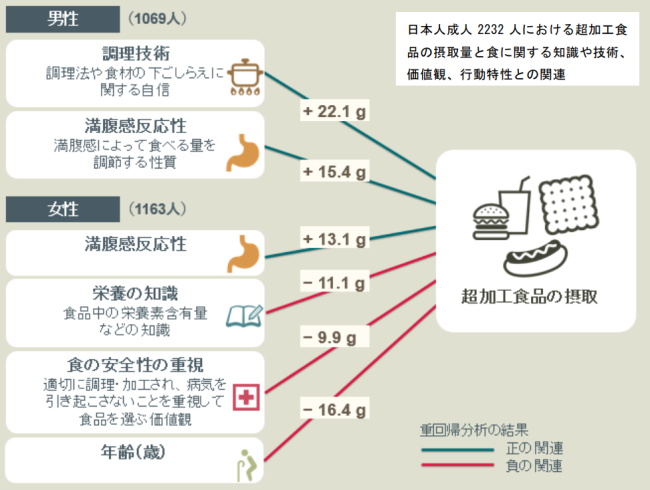

調査の結果、男女ともに満腹感を感じやすい人ほど、超加工食品の摂取量が多いことが分かった。食事で満腹感を求める人は、超加工食品の利用が増える可能性がある。 また女性では、年齢が高く・栄養に関する知識が多く・食の安全性を重視する人ほど、超加工食品の摂取量が少ないことが分かった。男性では、調理技術が高い人ほど、超加工食品の摂取量が多かった。 「研究成果は、超加工食品の摂取についての公衆栄養政策を展開するうえで、重要な資料になると考えられます」と、研究者は述べている。日本人の「フードリテラシー」を高めることが大切

食についての多様で深い理解を意味する「フードリテラシー」という考え方が提唱され、注目されている。フードリテラシーは、栄養の知識に加えて、食物を選び調理する能力や、食事ガイドラインに適合した食事をする能力まで、食についてのスキルや行動を含むものと考えられている。 「たとえば、栄養についての適正な知識を増やすことで、超加工食品の摂取量を減らし、食事の質を高められる可能性があります。栄養についての知識、調理と食事のスキル、食事行動などのフードリテラシーを高めることが大切です」としている。 研究は、東京大学大学院医学系研究科栄養疫学・行動栄養学講座の篠崎奈々特任助教、同研究科社会予防疫学分野の村上健太郎教授、佐々木敏名誉教授らの研究グループによるもの。研究成果は、「International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity」に掲載された。

18~80歳の日本人成人2,232人を調査

研究グループは今回、日本人成人2,232人を対象に、全国規模の質問票調査を行ない、超加工食品の摂取量と、食に関する知識や技術、価値観、行動特性などとの間に関連があることを明らかにした。 研究グループは今回、2018年に日本の32都道府県に住む18~80歳の日本人成人2,232人から得られた質問票調査のデータを使用した。 質問票を用いて、食の知識、調理技術、食品選択に関する価値観(入手しやすさ、利便性、健康・体重管理、伝統、感覚的魅力、オーガニック、快適さ、安全性)、食品に関する技術(食事の計画など)、食行動の特性(満腹感反応性、感情的過食など)を評価した。 また、超加工食品の摂取重量を、簡易型自記式食事歴法質問票(BDHQ)と、ノースカロライナ大学の研究者が開発した食品分類の枠組みを用いて調べた。 そして、超加工食品の摂取量と個人特性(年齢、BMI、食品選択の価値観、栄養知識、調理技術、食行動の特性)との間に関連があるかどうかを、重回帰分析を用いて調べた。 これまでの研究で、日本人の超加工食品の摂取量は、米国や英国よりは少ないものの、フランス、オーストラリア、メキシコなどの多くの国々と同程度であることが分かっている。 「今回の研究は、超加工食品の摂取量と食に関する知識や技術、価値観、行動特性との関連を包括的に評価した世界ではじめてのものです」と、研究者は述べている。 東京大学大学院医学系研究科 栄養疫学・行動栄養学講座The association of highly processed food consumption with food choice values and food literacy in Japanese adults: a nationwide cross-sectional study (International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity 2023年12月5日)

本サイトに掲載されている記事・写真・図表の無断転載を禁じます。