高齢者の孤立は認知症と死亡のリスクの上昇をまねく? 1人暮らしだと影響は弱い ペットを飼っている高齢者はリスクが低い

社会的に孤立している高齢者はリスクが上昇 孤立のありようによって異なる影響も

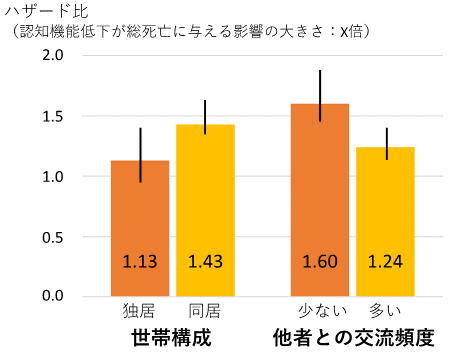

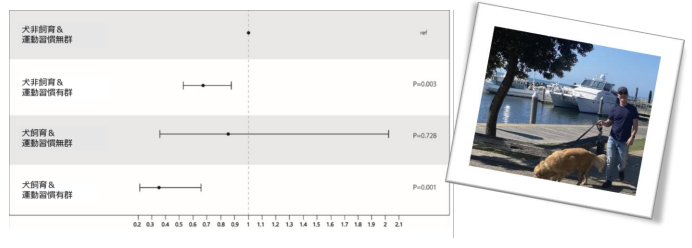

認知機能の低下や認知症は、将来の死亡リスクを高める因子として知られている。 他者との交流頻度が少ない高齢者は、認知機能の低下が総死亡に与える影響が強いことが、東京都健康長寿医療センターの調査で明らかになった。 しかし、独居(1人暮らし)の高齢者は、その影響が弱いことも示された。 高齢者の「独居」と「希薄なつながり」は、ともに孤立の指標として用いられることが多いものの、そのあり方によって影響は異なることが示された。 同センターは、ペット(コンパニオンアニマル、伴侶動物)を飼っている高齢者は、認知症の発症リスクが低いことも明らかにしている。 ペットの飼育と運動習慣や社会的孤立との組み合わせ別に、認知症の発症リスクを調べた結果、ペットを飼っていて運動習慣のある高齢者や、社会的孤立の少ない高齢者で、認知症のリスクは低かった。7万人超の高齢者の認知機能低下について調査

認知機能低下や認知症は、将来の死亡リスクを高める因子として知られており、この関係性に影響を与える要因として、「性別」「人種」「認知症のタイプ」などが報告されているが、「孤立」がもたらす影響についてはよくわかっていない。 そこで同センターの研究チームは、都市部高齢者の疫学データを用い、認知機能低下と総死亡の関係性に対して、「孤立」がどのように作用するかを調べた。 孤立の定義として、▼世帯構成(独居か否か)、▼社会的ネットワーク(他者との交流頻度)、▼社会参加活動(地域活動等への参加状況)の3つを取り上げた。 研究グループは2015年、東京都に居住する介護保険認定を受けていない65歳以上の高齢者に、質問紙調査を郵送し、7万8,917人から回答を得た(回収率59.8%) 自宅以外で居住している高齢者、認知症の診断を受けている高齢者を除く、7万4,872人を分析対象とし、10項目の自記式チェックリストにより、認知機能低下について測定した。高齢者の孤立も多様化 孤立にもさまざまな形態が

その結果、高齢者の認知機能低下は、死亡リスクを1.37倍上昇させることが分かった。 詳しく分析したところ、他者との交流頻度が少ない高齢者では、多い高齢者に比べて、認知機能低下が総死亡に与える影響は強いことが分かった[1.60倍 対 1.24倍]。 さらに世帯構成別にみたところ、独居(1人暮らし)の高齢者では、誰かと同居している高齢者に比べ、その影響は弱いことが示された[1.13倍 対 1.43倍]。 研究は、東京都健康長寿医療センター研究所 社会参加とヘルシーエイジング研究チームの村山洋史・研究副部長らによるもの。 「高齢化が進展する日本では、認知機能が低下した高齢者や、認知症のある高齢者への支援やケア体制の構築が、喫緊の課題になっていますが、その際には孤立の種類を把握し、十分に考慮すべきであることが示唆されました」と、研究者は述べている。

犬を飼っている人は認知症の発症リスクが40%減少

犬を飼っていて、運動習慣のある高齢者、社会的孤立の状態にない高齢者は、認知症リスクがそれぞれ低下

The relationship between cognitive decline and all-cause mortality is modified by living alone and a small social network: A paradox of isolation (Journals of Gerontology: Series B 2023年9月19日)

Protective effects of dog ownership against the onset of disabling dementia in older community-dwelling Japanese: A longitudinal study (Preventive Medicine Reports 2023年12月日)

本サイトに掲載されている記事・写真・図表の無断転載を禁じます。