「座りすぎを避ける」などを強調 「健康づくりのための身体活動・運動ガイド2023」

厚生労働省はこのほど、「健康づくりのための身体活動・運動ガイド2023」を公表した。 保健師や管理栄養士、医師など健康づくりに関わる専門家や、健康増進部門やまちづくり部門に属する政策立案者、職場管理者などに向けて策定されたもの。

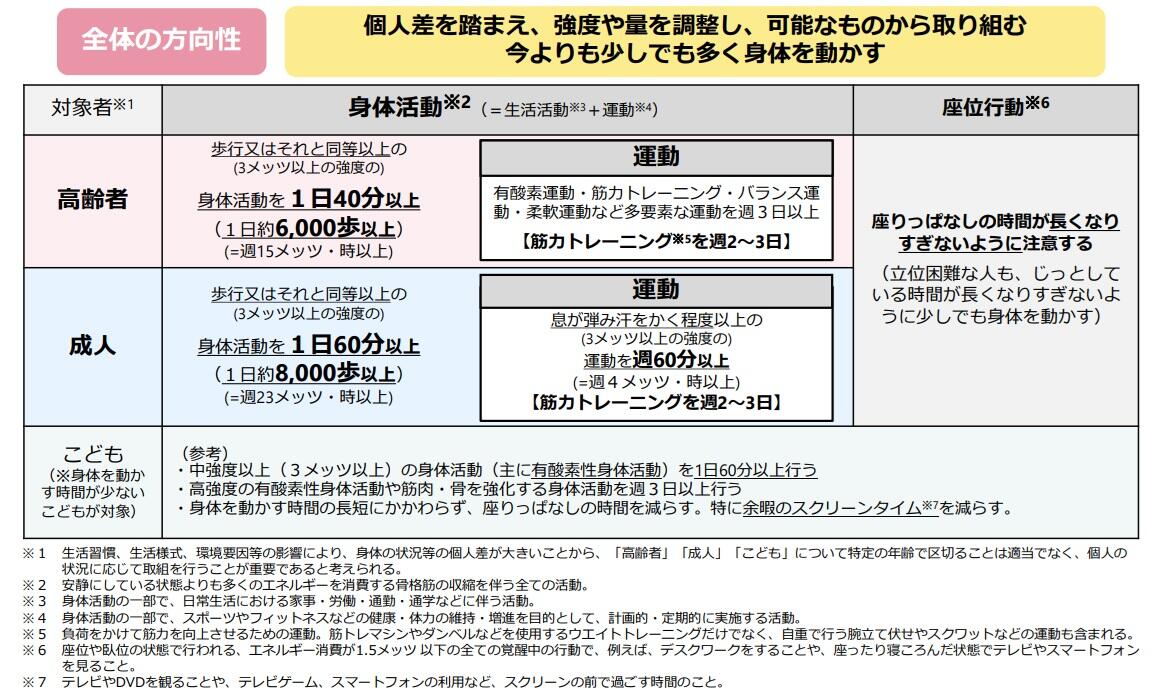

「健康日本21(第三次)」の内容を踏まえ、成人・子ども・高齢者というライフステージごとに身体活動や運動に関する推奨事項や、テーマごとの参考情報をまとめている。

政府が最初に作った身体活動・運動分野のガイドラインは、平成元年の「健康づくりのための運動所用量」だった。直近では平成25年に「21世紀における第二次国民健康づくり運動(健康日本21・第二次)」が始まったのに伴い、「健康づくりのための身体活動基準2013」(以下、身体活動基準2013)を策定していた。

一方でこの策定から10年が経過し、身体活動・運動に関する新たな科学的知見が蓄積されてきたこと、また「健康日本21(第二次)最終評価」で「日常生活における歩数」「運動習慣者の割合」が横ばいから減少傾向にあることから、さらなる啓発が必要と考え、「健康づくりのための身体活動・運動ガイド2023」をまとめた。

今回は全体の方向性として、「個人差を踏まえ、強度や量を調整し、可能なものから取り組む」を強調。これまで「身体活動基準」としていたのを「身体活動・運動ガイド」に変更したのも、「全ての国民が等しく取り組むべき事項であるという誤解を与える可能性等を考慮」したからだという。

また機械化・自動化の進展や移動手段の発達など社会情勢が変化していることから、デスクワークや、座ったり寝転んだりした状態でテレビやスマートフォンを視聴する「座位行動」という概念を新たに設定。「座りすぎを避け、今より少しでも多く身体を動かす」ことも方向性として明記している。

内容としては「成人版」「こども版」「高齢者版」に分け、それぞれに推奨事項や具体例、それらを裏付ける科学的根拠を明記。現状と取り組むべきこと、よくある疑問と回答を具体的に示し、健康づくりに関わる専門家らが活用しやすいようにした。

また「身体活動・運動に関する参考情報」では、筋力トレーニングについてなど、より具体的で踏み込んだ内容で役立つ情報を提供している。

このうち「働く人が職場で活動的に過ごすためのポイント」では、働く現役世代に運動習慣者が少ない傾向があり、特にオフィスワーカーは座って仕事をする時間が長く、身体活動レベルが低いことを指摘。そのために2型糖尿病や運動器障害などの健康リスクの高まり、腰痛や肩こり、頭痛による労働生産性への影響などをリスクとしてあげた。

そのうえで座って仕事をする時間が長い人が職場で活動的に過ごすための対策を講じる際、参考になるモデルや研究事例を示している。また「工場での身体活動促進によるHDLコレステロールの改善」や「職場でのメタボリックシンドローム予防指導による減量効果」といった取り組み事例も紹介。オフィス環境を改善し、座りすぎを解消した事例などについても写真や図入りで示した。

一方、一般国民の身体活動・運動の普及啓発を目的とした「健康づくりのための身体活動指針(アクティブガイド)」の改訂については、現在検討中だという。

「健康づくりのための身体活動・運動ガイド2023」(厚生労働省) 健康日本21(第三次)(スマートライフプロジェクト)本サイトに掲載されている記事・写真・図表の無断転載を禁じます。