「サルコペニア」の予防に多職種で取り組む 食の多様性が低下し低栄養の高齢者は高リスク 高齢者病院で調査

高齢者病院・多職種でサルコペニアを横断調査

サルコペニアは、加齢による筋肉量の減少および筋力の低下のことを指し、筋肉量の低下は寝たきり・要介護や死亡などの生命予後と密接に関連しており、予防が喫緊の課題になっている。 一般の地域住民を対象とした過去の研究で、日本の高齢者のサルコペニアの有病率は約14%(7~22%)と報告されているが、高齢者専門大学病院での高齢者のサルコペニアの実態は不明であり、多職種によるサルコペニアに関する多岐にわたる実態調査も少ない。 そこで順天堂東京江東高齢者医療センターでは、高齢者専門大学病院での多職種によりサルコペニアの実態を調査した大規模前向きコホート研究「JUSTICE研究」の登録時データを用いた横断研究を実施した。 対象者となったのは、同センター内科外来を受診した65歳以上の高齢者で、自立歩行が可能(杖歩行含む)である平均年齢 78.2±6.1歳、平均BMI 22.9±3.9の高齢者1,042人(男性 458人、女性 584人)。 同センターでは、長寿いきいきサポート外来を開設し、各内科疾患だけでなく、フレイル・サルコペニア・認知症・骨粗鬆症診療も合わせて行い、高齢者をトータルマネージメントすることにより健康長寿を目指している。 研究グループは今回、アジアでのサルコペニア診断基準としては2019年に改訂版となり最新の診断基準である「AWGS 2019」を用いて、高齢者専門大学病院での多職種によるサルコペニアの有病率ならびにサルコペニアのリスク因子を横断研究で検討した。高齢者病院のサルコペニアの有病率は21.4%

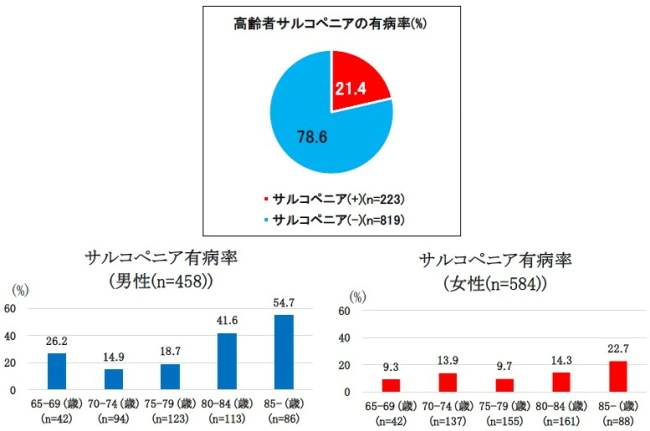

その結果、全体でのサルコペニア有病率は、21.4%(1,042人中223人)であり、一般地域住民の有病率より高かった。 さらに年齢が上昇するにつれて、とくに80代以降で増加することが明らかになった。とくに男性では女性と比べて、80代以降で有病率が急増した。 サルコペニア患者は非サルコペニア患者に比べて、BMI(体格指数)は低値で、併存疾患は、脳梗塞・脳出血、心筋梗塞、心不全入院歴(+)、悪性腫瘍、糖尿病が多かった。 併存疾患として糖尿病があると2.182倍に、骨粗鬆症があると1.813倍に、サルコペニアのオッズ比はそれぞれ上昇した。 さらにサルコペニア患者は、▼抗認知症薬の内服が多く、総薬剤数が多い、▼心理検査では認知機能(MMSE)が低く、うつのスコアが高値、▼生理検査では、肺が広がらないために息を吸いにくくなる拘束性換気障害が多く、位相角が高値といった傾向がみられた。高齢者サルコペニア有病率(全体・年代・性別)

サルコペニアのリスクのある高齢者は食の多様性が低下し低栄養

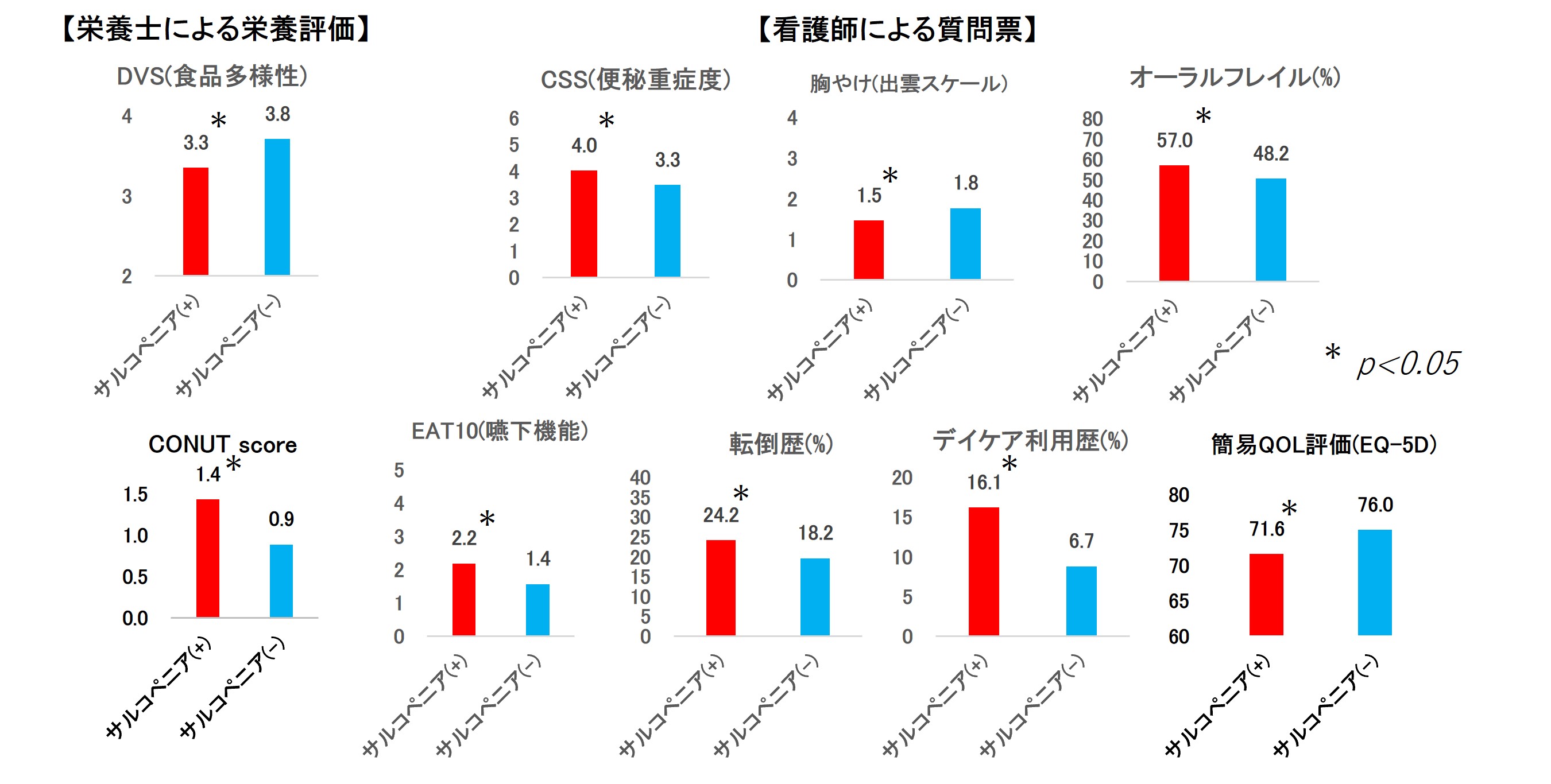

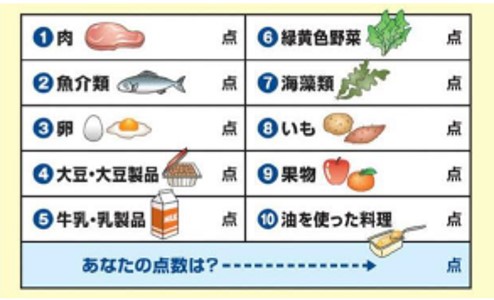

栄養評価では、サルコペニア患者は食品摂取の多様性が低く、CONUTスコア(数値が高いと低栄養)が高かった。 ほかにも、便秘重症度が高く、胸やけスコアや嚥下機能(数値が高いと嚥下障害の可能性あり)や簡易QOL評価が低く、オーラルフレイル・転倒歴・デイケア利用歴が高かった。

高齢者をトータルマネージメントし予防対策

「今回の調査では、健康長寿に影響を及ぼすサルコペニアに対し、食品摂取多様性の重要性が示唆されました。今後、研究での知見をもとに、高齢者の健康寿命延伸を目標に、精力的に臨床・研究を進めていきたい」と、研究者は述べている。 「順天堂東京江東高齢者医療センターは、超高齢社会・人生100年時代で、健康寿命の延伸のための対策として、健康長寿いきいきサポート外来を開設し、各内科疾患のみならず、フレイル・サルコペニア・認知症・骨粗鬆症診療も合わせて行い、高齢者をトータルマネージメントすることにより高齢者の健康長寿に積極的にかかわり、予防対策に努めてきています」としている。 研究は、順天堂大学医学部附属順天堂東京江東高齢者医療センター消化器内科および健康総合科学先端研究機構ジェロントロジー研究センターの浅岡大介教授、呼吸器内科の菅野康二准教授、松野圭准教授、循環器内科の宮内克己特任教授らの研究グループによるもの。研究成果は、「Biomedical Reports」にオンライン掲載された。 順天堂大学医学部附属 順天堂東京江東高齢者医療センターAssociation between dietary variety status and sarcopenia as defined by the Asian Working Group for Sarcopenia 2019 consensus in older outpatients at a hospital specializing in geriatric medicine: A cross‑sectional study with baseline data of prospective cohort study (JUSTICE‑TOKYO study) (Biomedical Reports 2024年6月25日)

地域在宅高齢者における食品摂取の多様性と高次生活機能低下の関連 (日本公衆衛生雑誌 2014年12月10日)

本サイトに掲載されている記事・写真・図表の無断転載を禁じます。