児童生徒の自殺者数が過去最多の見込み 「極めて重大」文科省が通知 社会が一体となって児童生徒を支える仕組みが必要

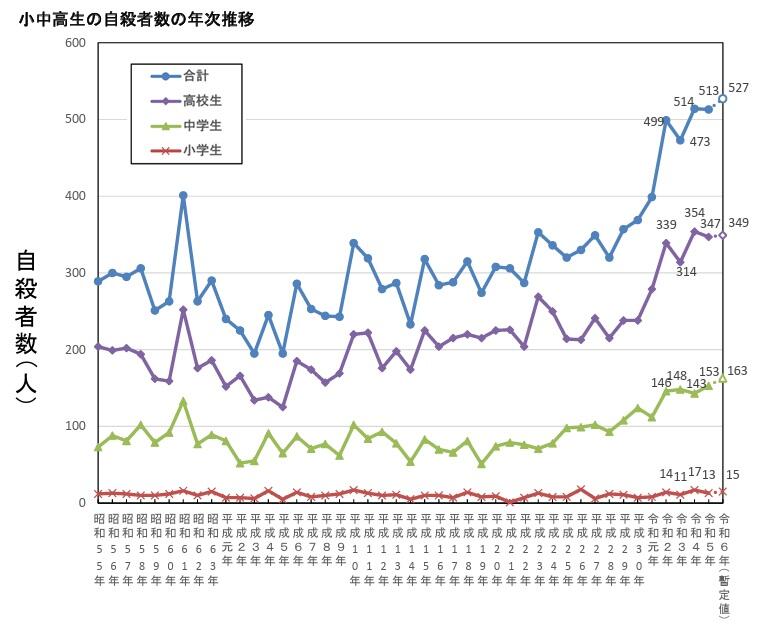

令和6年の児童生徒の自殺者数(暫定値)が527人と過去最多となる見込みであることを受け、文部科学省はこのほど、全国の教育委員会や学校に自殺予防対策の強化を求める通知を発出した。

通知では「如何なる事情であれ、子供たちが自ら命を絶つようなことはあってはならず、極めて重大に受け止める必要がある」として、自殺予防のための具体的な取り組みを強化するよう教育委員会などに要請している。

令和7年1月29日に公表の警察庁・厚生労働省の自殺統計(暫定値)によると、令和6年の児童生徒の自殺者数は、527人(令和5年確定値:513人)と過去最多の見込みになった。

令和6年版自殺対策白書でも、「2020~2021年の期間に、女子小中高生の自殺者のうち、自殺未遂歴ありの割合が上昇している」「2022年以降、男女ともに、自殺未遂歴のある小中高生の自殺者のうち、過半数が自殺の1年以内に自殺未遂を行っており、そのうち、特に女子小学生や女子高校生では、自殺から1ヶ月以内に自殺未遂を行った割合が高いことも明らかになっている」という指摘がある。

この状況を深刻に受け止め、文部科学省は小中高生の自殺の状況について周知を図るとともに、児童生徒の自殺予防について格段の取り組みを依頼する通知を発出した。

取り組みについては「ICTツールを活用した心の健康観察」や「教育相談体制の強化と危機対応チームの設置」などをあげている。

ICTツールの活用は、文部科学省が児童生徒の心や体調変化の早期発見のため「1人1台端末を活用した心の健康観察」の導入を推進している。また、学校のICT環境整備3か年計画(2025~2027年度)における、1人1台端末を活用した児童生徒の学校生活を支援するツール(例:児童生徒の心や体調の変化を早期に発見し、支援するツール)も整備。SOSの早期把握に努め、児童生徒の自殺の未然防止に取り組みたい考えだ。

また、スクールカウンセラーや養護教諭を中心とした教育相談体制を強化し、児童生徒が相談しやすい環境整備に言及。自殺の兆候が見られる児童には、校長をリーダーとする「校内連携型危機対応チーム」を組織し、適切な対応が必要とした。

一方、学校だけですべてを抱えるのではなく、教育委員会等、専門家、関係機関との連携・協働に基づく「ネットワーク型緊急支援チーム」を立ち上げ、周囲の児童生徒や教職員等への心のケアも含む危機管理体制を速やかに構築することが望ましいとしている。

「SOSの出し方に関する教育」を含めた自殺予防教育も重要な意味を持つ。そのため児童生徒自身が心の変化や危機に気付き、身近な信頼出来る大人に相談できる力を培うとともに、児童生徒が安心してSOSを出すことのできる環境の整備に努めることにも言及した。

さらに、「24時間子供SOSダイヤル」を始めとする電話相談窓口や、SNS等を活用した相談窓口の周知を積極的に行うよう求めた。さまざまな相談窓口があるので、適切な方法で児童生徒に伝える必要がある。

たとえば、「こころを落ち着けるためのWebサイト」では、ショックなニュースや自殺に関する報道に触れ、心がざわついたときなどに、気持ちを落ち着ける方法をまとめており、相談窓口の案内もある。また「まもろうよこころ」でも、電話やSNSをはじめとする、さまざまな相談先について情報をまとめている。

児童生徒の自殺の背景には、学業や家庭環境、対人関係の問題が影響しているケースが多い。教育現場や家庭、地域社会が一体となって児童生徒を支える仕組みが求められている。

本サイトに掲載されている記事・写真・図表の無断転載を禁じます。