No.10 「まとめとこれからの展望」

2017年6月に開所した、しょうとく*まちかどステーション(暮らしの保健室)は、常設型の保健室として地域の赤ちゃんから高齢者までを対象に健康と暮らしを守るため保健師、看護師など専門職が小さな困りごとからすぐに手助けが必要な方々への支援を行い、地域包括ケアシステムの構築に寄与できるよう取り組みを始めました。

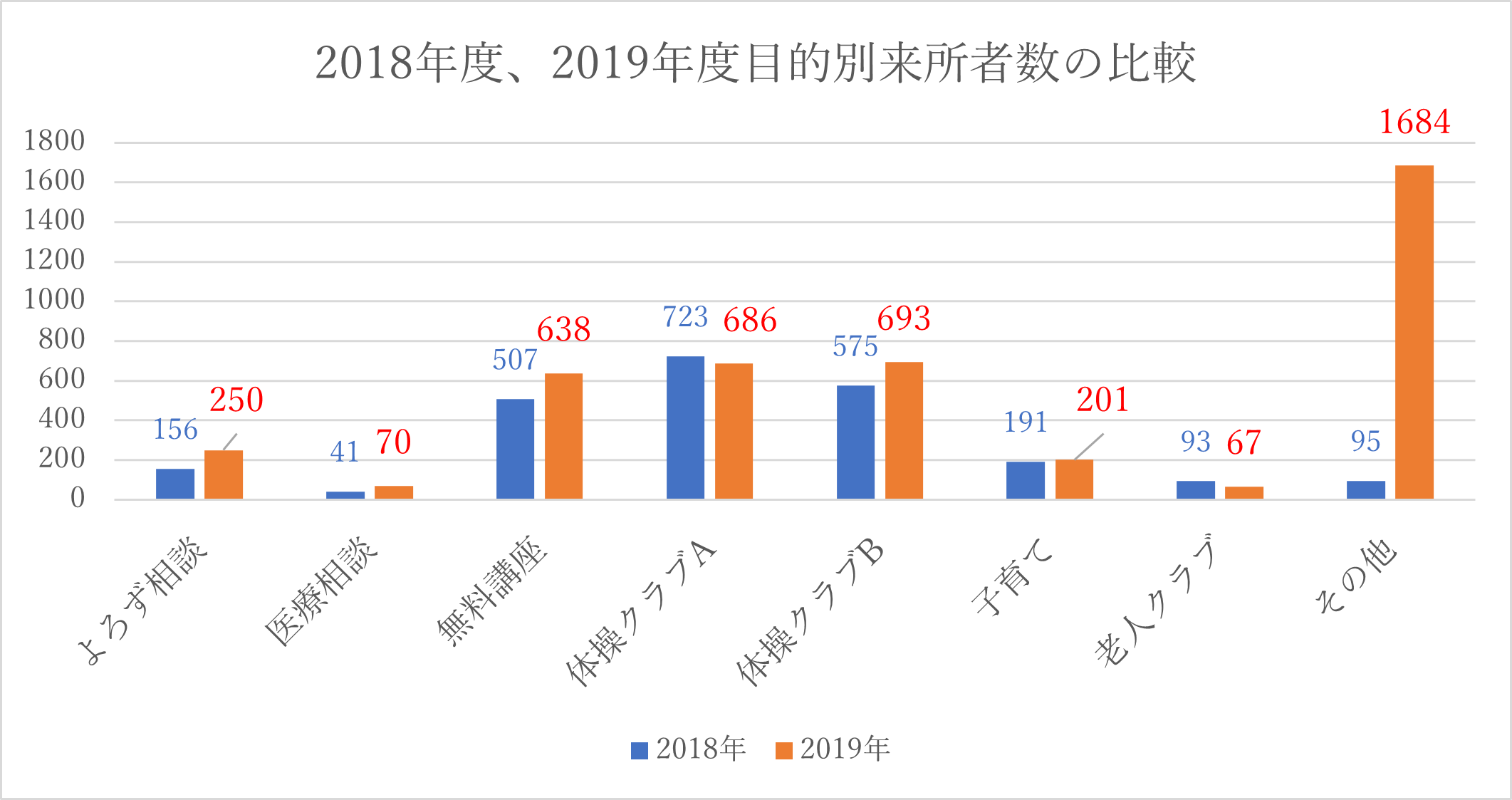

今回は2018年、2019年を振り返り、成果と今後の課題について考えてみました。

目的別来所者数(図2)の変化をみると、よろず相談、医療相談、無料講座のいずれも増加していました。2つの体操クラブは定員が決まっているため大きな変化がなく、継続できていました。子育て支援としてのイベントの参加者数はあまり変化がなく、老人クラブは年齢が高いため個人的な理由で休む人が多く若干減少傾向にありました。

その他(特に相談や講座が目的ではなく立ち寄る人など)に分類しているところが大幅に増加しているのは高齢者の居場所としての認知が高まったことが反映していると考えます。

特に相談がなくても「買い物ついでに立ち寄った」「ここに来たら誰かと話ができる、聞いてもらえる」「子どもと一緒に少し休憩したい」など人とのかかわりを求めて来る方や子育て中の親子がフラット立ち寄るケースが増えたためです。3年目となり、地域の人々に受け入られ、活用され始めたことがなによりうれしい結果となりました。

2019年度のよろず相談(図3)は合計250件で前年比160.2%増加しました。月別件数は 図3の通りで徐々に増えており、今後も増加していくことが予測されます。地域の方に「あそこに行けば何でも教えてくれるよ。聞いてみたら・・・」という評判が浸透し始めていると相談者の声からも感じ取れました。

医療相談(図4)は年間70件あり、月毎では2件から11件とばらつきがありますが平均すると月5.8件になります。医療相談とよろず相談は同じ人が重複して相談している場合が多々あります。また、よろず相談から医師の意見を聞いてみては?と医療相談へつなぐケースもあり医師と相談者の間に入って話をよく聞き、専門用語を使わずわかりやすい説明や会話を心がけています。

子育て支援としては月2回のイベントを実施し、2018年が191人、2019年度が201人(図5)と大きな変化はありませんでした。0~2歳の小さいお子さんとママの参加が多く、リピーター率も高めです。8月が少ないのはイベント開催日がお盆の休みと重なったこともあり、参加人数が減少しました。3月は新型コロナウイルス感染防止のため開催を中止しましたので年間の参加者数の増加につなげることができませんでした。

地域づくりの拠点として

しょうとく*まちかどステーションは暮らしの保健室として地域に密着し、子育てから高齢者まであらゆる世代の方々を包括的に支援していきたいという思いで開設し、3年目となります。少しずつ地域に浸透し、来所者数は大きく増えてきています。まちの保健室や暮らしの保健室は看護協会、大学、医療機関、NPOなど様々な団体が実施し、日本全国に広がりつつあります。運営や事業継続に関する経費捻出の課題はありますが地域で暮らす住民からは大きな期待を寄せられていることを実感しています。

どこに相談に行けばいいの?こんなこと聞いていいの?といった住民の疑問にすぐさま答え、継続的に関わり続けられることがとても重要で「あそこに行けば顔見知りの専門職が対応してくれる」という安心感に繋がっていると考えます。

この3年間の経過から地域の居場所としての役割を担っていることが実感できました。これからはここに集まる人同士のコミュニケーションを助け、顔見知りを増やしていくことが重要だと思っています。

今では先に来た人が後から来た人にお茶を入れてくれたり、ボランティアの方が入れてくれるお抹茶を目当てに毎週来る人、友人を誘ってくる人など、座る場所がなくなるほど盛況な日もあります。

そこには昔ながらの友人同士のような雰囲気が漂いにぎやかで和やかな時間が流れています。今後も家族以外の人とひとの交流が地域づくりの基盤として育まれることを期待しています。

本サイトに掲載されている記事・写真・図表の無断転載を禁じます。